Bäder und Badewesen im Mittelalter.

Bäder und Badewesen im Mittelalter.

von Wilhelm Schleyer.

Das Badewesen der germanischen Völker

Daß die alten Deutschen trotz der klimatischen Ungunst ihrer Wohnsitze den Bädern und speziell den kalten Bädern im Meer, in Seen und Flüssen *) teils der Abhärtung, teils der Reinlichkeit wegen mit einer gewissen Leidenschaftlichkeit zugetan waren, berichten uns Caesar, Tacitus, Herodian, **) Dio Cassius, Ammianus Marcellinus und andere Schriftsteller.

*) Caesar, bell. gall. IV, 1.

**) Herodian VII, 2. „Übrigens sind sie auch geübte Schwimmer, da die Flüsse ihr einziges Bad sind.“ — Letzteres ist sicher unzutreffend.

In der Regel badeten die alten Germanen — sie waren Langschläfer — täglich des Morgens und nach Cäsar (bell. gall. VI, 21) auch wohl gemeinsam mit den Frauen, da sie aus der Geschlechtsverschiedenheit kein Geheimnis machten; nach Galenus tauchte man selbst die neugeborenen Kinder, auf einem Schild liegend, in den Fluß, um ihre Lebenskraft zu prüfen, was nach Strabo auch bei den Skythen üblich war, aber doch wohl nur im Sommer geschah.

Auch das religiöse Reinigungsbad kannten die Germanen; sie durften nicht ungewaschen ein Heiligtum betreten. Als gute Schwimmer und Taucher haben sie ihre Gewandtheit im Wasser auch im Krieg auszunutzen verstanden, was die Feinde zu ihrer Überraschung öfter haben erfahren müssen. So wurde Germanicus, als er auf seinem Zuge durch das Hessenland im Jahre 15 n. Chr. die Edder überschreiten wollte, durch die deutschen Scharen aufgehalten, welche ihm schwimmend den Brückenbau streitig machten; während des Aufstandes der Bataver i. J. 70 n. Chr. schwammen die Bataver und die Bructerer sogar in feldmarschmäßiger Ausrüstung über den Rhein und schlugen die Römer zurück. In die Schlacht bei Aquae Sextiae i. J. 102 kmen die von Marius überfallenen Ambrer und Teutonen schnell aus den Bädern gelaufen; *) und die Markomannen und Quaden, welche Marc Aurel in Städten ansiedelte, verlangte nach anderen Wohnsitzen, wo ihnen nicht die unentbehrliche Badegelegenheit und alle übrigen Bedürfnisse fehlen möchten.

*) Plutarch, Marius 19.

Neben den kalten Bädern liebten die alten Deutschen nach Tacitus (Germania 22) aber auch die warmen Bäder, die ihnen nicht erst durch die Römer zugetragen sein dürften; denn er sagt ausdrücklich, daß das tägliche Morgenbad meist ein warmes war, weil bei ihnen die meiste Zeit hindurch Winter herrscht, was doch immer so gewesen ist, auch vor der Römerzeit.

Man benutzte natürlich auch die warmen Quellen des Landes, mußte sich aber weit häufiger in Wannnen sein Bad bereiten, indem man heiße Steine in das Wasser warf oder heißes Wasser hinzugoss; dabei bediente man sich auch der Seife, welche die Germanen schon zu Tacitus’ Zeiten herzustellen verstanden und den Römern als Handelsware lieferten; Plinius (Hist. nat. 28, 12, 51) schreibt die Erfindung der Seife dagegen den Galliern zu.

Öffentliche Badeanstalten hatte man nach dem Alemannischen Rechtsbuch. Tit. 83, c. 3 (aus der Merovingerzeit, dem 6. bis 8. Jahrhundert) schon früh, und in dem Bajuvarischen Gesetzbuch, c. 511 bis 535 (aus dem 8. Jahrhundert), wird schon der Balnearius genannt; *) aber von den Bäderbauten dieser Zeit ist nichts erhalten geblieben.

*) Archiv f. Kunde Österreich. Geschichtsquellen 1859, V. 15, 16.

Zweifellos wurde jedoch von den Germanen das Kaltbad im Freien entschieden bevorzugt, weil es das Schwimmen ermöglichte, das man als sportliche Übung jederzeit eifrig pflegte und hoch schätzte; nicht zuletzt gehörte das Schwimmen zu den notwendigen Dingen der körperlichen Ausbildung des ganzen Mannes. Neben Wettkämpfen veranstaltete man Wettschwimmen, und Jahrhunderte lang sollen darin die Franken Meister gewesen sein. Kaiser Karl der Große galt nach dem Zeugnis seines Geschichtsschreibers Einhard als der beste Schwimmer seiner Zeit, liebte indessen (wie Pipin) nicht minder die heißen Quellen von Aachen, die er häufig besuchte, ebenso sein Sohn Ludwig der Fromme, Heinrich III. und andere Kaiser, die dort gekrönt wurden. Kaiser Otto II. rettete in der Schlacht bei Cotrone an der kalabrischen Küste i. J. 982 sein Leben, indem er sich ins Meer stürzte und schwimmend den Arabern entfloh, und Kaiser Friedrich Barbarossa fand 1190 seinen Tod in den kalten Fluten des reißenden Kalykadnos (Göksu, Süd Türkei) in Kleinasien, den er trotz seines Alters noch glaubte durchschwimmen zu können.

Die Kirche kannte aus Rom das warme Bad und stand in der frühesten Zeit einem mäßigen Gebrauch der Bäder wohlwollend gegenüber; hatten doch Päpste wie Hilarius, Hadrian I., Gregor IV. und andere das Bad der Geistlichkeit ausdrücklich erlaubt. Etwa i. J. 540 ließ die Kirche für die Geistlichkeit in Ravenna ein altes Bad prachtvoll restaurieren. So konnte der heilige Benedict (gest. 534) seinen Ordensbrüdern die Anlage von Bädern in den Klöstern leicht gestatten, denn auch das Mutterkloster Monte Casino (Abtei Montecassino, Provinz Frosinone in Italien) hatte eine Badestube, andere Klöster bisweilen sogar mehrere Badezellen, welche nicht nur den Mönchen, sondern auch dem Volk offen standen.

Erst später und nur vereinzelt, wurde es als verdienstlich angesehen und empfohlen, auf das Bad als auf einen leiblichen Genuß zu verzichten, eine Anschauung, deren Übertreibung dahin führte, überhaupt auf die Reinlichkeit zu verzichten und in diesem Verzicht eine Art von Selbstkasteiung und Lossagung von weltlicher Lust und Eitelkeit zu sehen, wie es z. B. der heilige Antonius tat, der sich rühmte, seinen Körper nur dann naß werden zu lassen, wenn er einen Bach durchwaten müßte. Von solcher asketischen Vorstellung war es nur ein Schritt, die Enthaltung vom Bad als Buße und die Versagung des Bades förmlich als Kirchenstrafe anzusehen; deshalb wurde dem deutschen Kaiser Heinrich IV., als er vom Papst Gregor VII exkommuniziert, also in den Bann getan war, durch den Erzbischof Adalbert von Bremen das Baden ausdrücklich verboten!

Unter den späteren Mönchsorden haben die Zisterzienser (seit 1096) den Brauch der Benediktiner übernommen und haben auch in der Infirmaria (für Altersschwache) regelmäßig eine Badeeinrichtung gehabt; sie durften jeden Monat ein Bad nehmen. In anderen Klöstern badete man grundsätzlich im ganzen Jahre nur zweimal, dazu vor den hohen Feiertagen und vor der Kommunion, nicht aber in der Fastenzeit und in der Karwoche, später badete man (dem Wunsch der Kirche entsprechend) niemals am Freitag. Nach dem Vorbilde Christi selbst hielt man die Fußwaschung für ein besonders verdienstliches Werk. Wie es schon vom heiligen Germanus, Bischof von Auxerre (gest. um 448) berichtet wird, daß er sich bei allen ankommenden Gästen die eigenhändige Fußwaschung zur Pflicht machte, so wurde es später in den Klöstern Sitte, hohen Gästen mit großer Förmlichkeit die Fußwaschung zu bieten: nach Empfang des Gastes durch den Prior soll ihm der Abt das Handwasser reichen und ihm unter Beihilfe der Brüder die Füße waschen; erst nach Ruhe, Speise und Trank soll ihm ein Bad angeboten werden.

In den Klöstern befand sich das Bad anfänglich wegen der bequemeren Heizung und leichteren Versorgung mit kaltem und warmen Wasser nach altrömischem Muster in der Nähe der Küche, wie z. B. der Grundriss des Klosters St. Gallen vom Jahre 820 zeigt; *) in den Klöstern der späteren Zeit jedoch ist es unabhängig von der Küche und mit eigener Heizungseinrichtung versehen. So z. B. findet sich im Kloster Maulbronn **) unter dem Badezimmer ein gewölbter Heizraum (pyrale), der in seinen Mauermassen und in seiner Füllung von Feldsteinen während der Verbrennung des Heizmaterials die Wärme aufspeicherte und nach Verlöschen des Feuers letztere an die nunmehr eingelassene Luft abgab, die, dadurch erhitzt, durch Öffnungen im Gewölbe und Fußboden in das Badegemach aufstieg.

*) Handb. d. Arch. II, 3. Bd. 1, S. 134.

**) Paulus, Zisterzienserabtei Maulbronn.

Die Anlage dürfte älter sein als eine urkundlich zu der Zeit von 1512 bis 1518 daselbst erwähnte, wo man im Kloster „das Herrenhaus, Fürstengemach und Herrenbad“ erbaute; wenigstens ist die Heizeinrichtung die schon viel früher in Deutschland vorkommende, wovon einige Beispiele in den Kaiserpfalzen zu Gelnhausen und Goslar, in Palästen und Burgen, z. B. in der Marienburg (Preußen) und sogar in einem Patrizierhaus zu Lüneburg *) gefunden sind und beweisen, daß die Ansicht, **) man habe im früheren Mittelalter nur die Kaminheizung gekannt, nicht ganz zutreffend ist.

*) Zeitschr. d. Hannov. Arch.- und Ing.-Ver. 1902. Krüger.

**) Naeher, D. deutsche Burg. Deutsche Bauzeitung 1885, S. 394.

Im übrigen war die bauliche Ausstattung der Klosterbäder in der Regel und bei den Zisterziensern mit ihrer notorischen Einfachheit ganz besonders bescheiden; um so bemerkenswerter ist die Nachricht, daß in dem Mutterkloster der Benediktiner zu Monte Casino um das Jahr 1140 ein prächtig ausgestattetes Badegemach vorhanden war. — Trotz der Heizeinrichtung, welche ein Schwitzbad in heißer Luft ermöglichte, bildete das warme Wasserbad die Regel und wurde in einer hölzernen Wanne (Badekufe, Badezuber, dolium) von runder Form genommen, weil sich diese von Holz in Böttcherarbeit am leichtesten herstellen ließ; die länglich runde Holzwanne tritt erst viel später auf.

Im Meieranz wird eine kostbare Badekufe von ausländischem Aloeholz erwähnt. Badewannen aus Metallblech finden sich abgebildet in „Vitruvius, Teutsch durch G. H. Ricius“ aus Jahre 1548 (s. Bild 44); Badewannen aus Kupferblech werden nach Zappert *) ungefähr i. J. 1622 in Zittau erwähnt. Rohrleitungen für Wasserzu- und Abfluss scheinen in der Regel nicht vorhanden gewesen zu sein; man trug das in Kesseln erwärmte Wasser zu den Wannen, jedenfalls ein umständliches Verfahren, welches die Zurichtung der zahlreichen, in einem gut besetzten Kloster erforderlichen Wannenbäder außerordentlich lästig machte. Diese praktische Schwierigkeit mag bis zu einem gewissen Grad die Beschränkung des Gebrauchs von Bädern veranlaßt haben.

*) Archiv f. Kunde Österreich. Geschichtsquellen, Bd. 21. Wien 1859. Zappert, Das Badewesen in mittelalterlicher und späterer Zeit. — Diese grundlegende Arbeit ist vielfach zu Rate gezogen worden.

Das Badewesen des deutschen Rittertums.

Das deutsche Rittertum war dem Badewesen um so mehr zugetan, je mehr in den Ritterburgen Bildung, Gesittung, Geschmack und Wohlstand zunahm und sich dauerhaft etablierte. Das kalte Bad im Freien, worin die Jugend allzeit ein beliebtes, belustigendes, der Kräftigung und Abhärtung dienendes Sommervergnügen gesehen, schätzte auch der Ritter wegen der einzigen Gelegenheit zu schwimmen. Die Fertigkeit und Gewandtheit im Schwimmen nennt Petrus Alphonsus (1062 bis 1106) *) als zweite unter den sieben Vollkommenheiten des Ritters, über die sich (ca. 1400) Joh. Rothe aus Thüringen im „Ritterspiegel“ folgendermaßen äußert:

„Die zweite, daß er schwimmen kann,

Daß im Wasser dreist er tauche,

Daß sich krümm‘ und drehe der Mann

Auf dem Rücken von dem Bauche.“

*) Kabierske, Das Breslauer Hallenschwimmbad. Breslau 1899. Korn.

Ganz wie bei den homerischen Helden war neben dem kalten auch das warme Bad im Gebrauch; gleicherweise zur Reinigung wie zur Erquickung bereitete man dem Ritter, der von der Reise, von der Streife, aus dem Turnier, aus dem Kampfe oder aus der Gefangenschaft kam, der als Herr oder als Gast in der Burg einkehrte, ein warmes Bad. Im Erec singt Hartmann von der Aue:

„ein bat hiez er bereiten

wand er von arbeiten

und von dem gwaefen ûf der vart

sweizic unde râmic wart.“

Wie der englische Bathorden es vorschreibt, daß das neu aufzunehmende Mitglied vor der Formalität der Aufnahme ein Bad zu nehmen habe, so forderte es die Sitte, daß der angehende junge Ritter, gebadet und neu gekleidet, sich zum Empfang des Ritterschlages stellte; denn völlig rein soll er die Weihe für den bevorzugten Stand erhalten. Auch in den Herbergen an der Landstraße fand der Ritter Gelegenheit, sich Schweiß, Staub und Waffenrost von den Gliedern abzuspülen und sich im Bade zu erfrischen und zu erquicken.

Auf den meisten Burgen war es in Ermangelung eines eigenen Badezimmers ganz allgemein üblich, das Bad je nach Wunsch und Bequemlichkeit des Ritters in einem beliebigen Gemach zuzurüsten; man trug einfach die Wanne dorthin. Wollten, wie es bisweilen vorkam, viele zugleich baden, so wurde der große Saal zum Bad; der einzelne badete meist im Schlafzimmer. So läßt der alte Fürst Gurnemanz seinem Gast Parzival am Morgen nach der Ankunft ein Bad neben seinem Bettteppich bereiten *).

*) Wolfr. v. Eschenbach, Parzival, herausg. v. Bachmann. Berlin 1852. Parz. 166,21—167,30.

Sobald der junge Ritter in das mit Rosenblättern bestreute Wasser gestiegen ist, kommen zwei Mädchen, ihn zu waschen und zu bedienen. Als sie ihm das Badelaken reichen und weiter behilflich sein wollen, wird er verlegen, weil sie ihn ganz nackt sehen würden, und er auch noch die Badequeste vergessen hätte; er schickt sie hinaus, obwohl es ganz allgemein Sitte war, daß Frauen und Mädchen, ohne daß man daran den geringsten Anstoß nahm, den Ritter im Bade bedienten, abtrockneten und massierten. Ja es lag sogar eine gewisse Ehrung für den Ritter darin.

Allerdings pflegten die Männer eine Art Badehose (Schamgürtel) zu tragen, die bisweilen freilich bis zu dem Blätterbüschel (Queste) herabsank. Unser Bild 173, nach einer Miniatur der Heidelberger Manessischen Liederhandschrift, zeigt ein solches Bad des ritterlichen Minnesingers Jacob von Wart, wie er unter einem Baum in der Wanne sitzt und von drei Frauen bedient wird, deren eine (links) ihn mit Blumen bestreut, während die andere ihm einen Kranz aufsetzt, und eine dritte den Becher reicht; unter dem nebenbei hängenden Wasserkessel facht eine vierte mit dem Blasebalg das Feuer an.

Wie wenig prüde die Damen dieser Zeit überhaupt waren, folgt aus dem Abenteuer des Meleranz, *) der eine Dame im Bade überrascht; da ihre Mägde entfliehen, läßt sie sich von dem Ritter ihr Badehemd und die übrige Garderobe reichen und läßt sich nach dem Ankleiden, zur Ruhe hingestreckt, von ihm noch die Mücken verscheuchen, bis sie schläft.

*) Meleranz von Der Pleier, herausg. v. Bartsch 1861. Stuttgart 564—580.

Die Wertschätzung des Bades wird in den altdeutschen Dichtungen des öfteren erwähnt, und z. B. im Tristan und Iwein wird die Darbietung des erfrischenden Bades mit der Schenkung von Kleidern nebst Bewirtung des Gastes anziehend geschildert. Gudrun und Brunhilde treffen sich im Bade und beginnen dort ihren unseligen Zank. Im Gudrun-Lied wird es als besondere Aufmerksamkeit hingestellt, daß Hagen, von der Greifeninsel heimgekehrt, den mit ihm geretteten drei Jungfrauen wiederholt Bäder bereiten und kostbare Gewänder reichen läßt; und im Biterolf bittet Gunter die Helden, „Daß sie nach Haus sich ließen laden, Er wollte schön sie heißen baden.“ In manchen Ritterburgen, häufiger jedoch wohl erst in späterer Zeit, finden sich eigene Bade-Kemenaten.

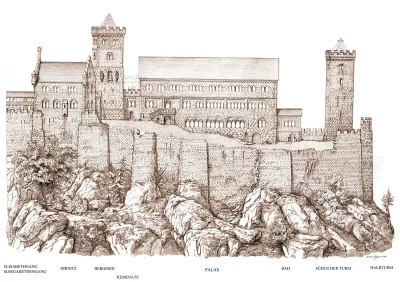

Auf der Wartburg *) hatte man neben dem Palas und der großen Zisterne am südlichen Ende des Hofplateaus in einem wahrscheinlich aus dem 13. Jahrhundert stammenden Anbau das Badezimmer, darin ein größeres Bassin, zu dem man auf einer Wendeltreppe hinabstieg, und eine höher gelegene Bogenhalle, von der aus die Frauen dem badenden Ritter zuzuschauen und ihn zu ehren mit Blumen zu bestreuen pflegten.

*) v. Ritgen, Die Wartburg. Leipzig 1868. J. J. Weber.

Ungleich glänzender muß das Badegemach der Burg gewesen sein, das im „Herzog Ernst“ *) beschrieben wird. Auf kräftigen Bögen zierlich überwölbt und mit grünem Marmorstein prächtig ausgelegt und getäfelt, hatte es kein Badebassin sondern zwei kostbare Wannen, „zwô bütten rôt guldîn“, denen aus silbernen Rohren warmes und kaltes Wasser reichlich zuströmte; dem Abfluss diente ein Rinnsal von grünem Marmor derart, daß man das ablaufende Wasser anstauen und damit die Burg reinigen konnte.

*) Herzog Ernst, Mittelhochdeutsche Dichtung. Herausg. v. Bartsch 1869. Wien. 2662 ff.

Auf der Burg Thiersberg (später Diersburg) in der Ortenau enthielt nach einer Beschreibung aus dem 15. Jahrhundert das Erdgeschoß des östlichen Wohnbaues neben der Backstube gleichfalls eine Badestuben-Kemenate, *) über deren Einrichtung jedoch weiter nichts berichtet wird.

*) Naeher a. a. O. Seite 466.

Lebhafte Anregung und Förderung erfuhr das deutsche Badewesen durch die Kreuzzüge. Im Orient lernten die Kreuzfahrer die Badeeinrichtungen und Badesitten der Muhammedaner kennen und besonders deren Schwitzbäder schätzen, welche sie nach der Heimat übertrugen, wo sie jedoch keineswegs unbekannt waren, wie weiter unten gezeigt werden wird. — Leider brachten sie auch allerlei lästige und ansteckende Krankheiten, den Aussatz, Hautleiden und andere Seuchen mit, gegen deren Verbreitung die damalige Medizin teils als Vorbeugungs-, teils als Heilmittel in umfassender Weise die Schwitzbäder anwandte und dadurch zu ihrer Verbreitung um so mehr beitrug, als man Wasserbäder bei diesen Krankheiten für direkt schädlich hielt.

Das Badewesen des deutsche Bürgertums im Mittelalter.

Das deutsche Bürgertum schloß sich in den Badegebräuchen unmittelbar dem Rittertum an und richtete schon frühe, sicher schon vor den Kreuzzügen, sowohl private als auch öffentliche Badestuben ein, in denen man anfänglich nur das warme Wannenbad, später auch aber mit Vorliebe das Schwitzbad mit Übergießungen und etwas Massage genoß. Im Hause des wohlhabenden Bürgers wurde das „Hausbadstüblein“, zu dessen Anlage und Einrichtung schon Vinzenz von Beauvais (gest. 1264) eine Anleitung gibt, *) allmählich eines der behaglichsten Gemächer, und wie weit der Badegebrauch schon zu so früher Zeit in die Lebensgewohnheiten des Volkes eingedrungen war, geht u. a. aus dem „Sachsenspiegel“ (ca. 1230) hervor, in dem das Badelaken bereits als zur Brautausstattung gehörig bezeichnet wird. Wie bei den Rittern hielt man es auch in den Bürgerkreisen für eine Pflicht der Gastfreundschaft, dem Gast das Bad zu bereiten und ihm neue Kleider zu schenken. Bald ging das Badewesen von den Bürgern auch auf die Handwerker und sogar auf die Bauern über, und überall in Stadt und Land, besonders auf den einzelnen Höfen, mußte das Hausbadstüblein eingerichtet werden.

*) Marcuse, Bäder und Badewesen. Stuttgart 1903

Die Badeform war entweder das warme Wannenbad oder das Schwitzbad in heißer Luft mit Dampf, oft beides zugleich. Zum Baden benutzte man in der Regel die Holzwanne, und wo die Anlage des Schwitzbades auf Schwierigkeiten stieß, half man sich gewissermaßen mit Hausmitteln. Nach Art „der Frauen jenseits der Alpen“ (in Italien) *) macht man Feld- oder Ziegelsteine heiß und wirft sie in eine Tonne, gießt Wasser darauf und setzt sich in die aufsteigenden Dämpfe, läßt sich mit Tüchern dicht einpacken und schwitzt wie in einem Dampfkastenbad, das, dem heutigen sehr ähnlich oder in Form eines Schrankes gefertigt, schon damals üblich war. Eine andere Methode bestand darin, daß man zwei Badewannen übereinander stellte, in die untere kochendes Wasser goß, um die obere damit tüchtig zu heizen; in diese stieg man hinein und ließ sich mit Stroh und Tüchern gut einhüllen. Schweißtriefend wusch man sich zunächst warm, dann kühler ab und ruhte, leicht bedeckt, ein wenig, bevor man sich ankleidete.

*) Liber de ornatu mulierum secundum totum corpus. Münchener Handschrift (Cod. at. 444). Verf. unbekannt; geschrieben zu Anf. d. 14. Jahrh.

Noch einfacher, aber nicht ungefährlich, ging man zu Werke, indem man den geheizten Backofen als Schwitzraum benutzte, in den man sich, in Decken dicht eingeschlagen, mit den Füßen voran bis an den Hals hineinschieben ließ, nachdem man etwas Wasser hineingegossen.

In manchen Gegenden soll dieses seltsame Bad auch heute noch als Heilmittel gegen Krätze verwendet werden! Nicht unmöglich ist es, daß Wannenbäder durch Überdeckung mit einem Zelt zu Schwitzbädern gemacht werden sollten; wir finden dergleichen öfter abgebildet. Vielleicht sollte das Zelt aber auch nur die darunter Badenden von der Außenwelt abschließen.

War das Bad beendet, so trocknete man sich mit dem Badelaken ab, legte das weite Badehemd an und streckte sich auf den bei den Bädern stets erwähnten Ruhebetten aus, um sich abzukühlen, bevor man sich vollends ankleidete. Nun bedurfte man einer Stärkung und nahm einen Trunk Wein.

Wer die Einrichtung des Badestübleins im Hause nicht haben konnte, fand öffentliche Bäder in Hülle und Fülle in Städten, Marktflecken und Dörfern, obwohl sie nicht ohne weiteres von jedermann angelegt werden durften. Bei dem großen Bedarf an Bädern lohnte es sich aber, von ihnen eine Steuer oder Abgabe zu erheben, und deshalb wurden sie gern in die landesherrlichen Regalien einbezogen, wie die Mühlen und Schenken, denn sie brachten reichlich Geld ein. Bäder zu errichten und zu besitzen wurde als Privileg an Gemeinden (z. B. bei Neugründung von Ortschaften) oder an Private verliehen; die privilegierten „ehehaften“ oder „ehrhaften“ Bäder konnten gegen Erbzins oder ähnliche feste Abgaben Eigentum der Bader (Stübner oder Bademeister) werden, die sie zunächst in Pacht nahmen.

So hatte die Stadt Hannover schon vor 1352 die städtischen Bäder, die stupa orientalis und die nova stupa an Unternehmer („Badehalter“) verpachtet. Das obrigkeitliche Privileg brachte es mit sich, daß an dem Bade einige Gerechtsame hafteten. Es war ein Ort der Ruhe, der z. B. dem schuldig oder unschuldig Ver- folgten vorläufig ein schützendes Asyl bot, so daß er nicht verhaftet oder abgeführt werden konnte, bevor er sein Bad beendigt hatte; auch der säumige Schuldner durfte aus dem Bade nicht in die Schuldhaft gebracht werden.

Im Leben des Volkes stieg das Baden wie bei den Römern allmählich zu immer höherer Bedeutung; man bedurfte seiner so notwendig, als ob es zu den unentbehrlichen Existenzbedingungen des Menschen gehörte. „Wer wol badet und wol bett, Es gern jn selten, wers tett“ — sagt ein altes Sprichwort, welches noch an die altreligiöse Anschauung anklingt, durch Reinigung des Leibes symbolisch die Reinheit der Seele zu gewinnen. Später wird das Bad eine Annehmlichkeit, ein vielseitiges Heilmittel, ein begehrenswerter Lebensgenuss, den man sich nicht versagen mochte, weil er sich in Geselligkeit abspielte, und schließlich bildete es einen selbstverständlichen Bestandteil aller festlichen Fröhlichkeit und diente als Selbstzweck dem lustigen geselligen Leben, der allgemeinen Belustigung.

„Wiltu ein tag fröhlich sein? geh ins bad!“ Während man anfangs nur vor den Feiertagen badete, geschah es später allwöchentlich wenigstens einmal, nicht am Freitag, desto mehr aber am Sonnabend, dem seit Alters bestimmten großen Reinmachetag, als Vorbereitung für den Sonntag. Sonnabends war der Besuch der Bäder an vielen Orten so stark, daß man die Schüler auf einen anderen Tag, meist den Mittwoch, verweisen mußte. Vor allen wichtigen Ereignissen, vor allen Familienfesten wurde gebadet. Daraus entwickelte sich die Sitte, auch vor der Hochzeit zu baden, das sogenannte „Breutelbad“. Vor der Trauung zog die ganze Hochzeitsgesellschaft, Braut und Bräutigam an der Spitze, mit Musikanten und Possenreißern dabei, in das reich geschmückte öffentliche Badehaus.

Nun wurde gebadet, und zwar die Männer getrennt von den Frauen, nötigenfalls in mehreren Abteilungen, und die kostbare Badewäsche, mindestens das Badehemd, wurde jedem Teilnehmer zum Geschenk gemacht; aber das Schwergewicht lag auf den anschließenden Tafelfreuden und Zechgelagen, der „Gastung beim Brautbade“. Die Breutelbäder gestalteten sich mehr und mehr aufwendig und arteten schließlich in so unerhörten Luxus aus, daß die Behörden sich veranlaßt sahen, energisch dagegen einzuschreiten.

F. v. Klöden *) schildert ausführlich das prunkvolle Brautbad bei der Hochzeit Dietrichs v. Quitzow zu Berlin i. J. 1394; für so hohe Personen wie die Quitzows und ihren Anhang schienen die behördlichen Beschränkungen des Festes allerdings nicht vorhanden zu sein. Im allgemeinen war jedoch vielfach durch den Rat der Stadt festgesetzt, wieviel Gäste und wieviel Gerichte bei dem Breutelbad zuzulassen seien; so hatte der Rat von Regensburg i. J. 1320 verordnet, daß höchstens nur 24 Männer und 8 Frauen daran teilnehmen dürften, in Nürnberg nur 5 Männer und 5 Frauen; in München sollten nach der Ratsverordnung von 1340 überhaupt keine Männer, sondern nur sechs Frauen dabei sein. – In manchen Gegenden bildete das Brautbad den Schluß der Hochzeit, wie man denn auch andere Festlichkeiten mit einem gemeinsamen Bade aller Teilnehmer abschloß; man mußte das Fest „ausbaden“.

*) F. v. Klöden, Die Quitzows und ihre Zeit. Berlin 1889. Weidmann, Bd. I, S. 243 ff.

Seit dem 16. Jahrhundert wurden die Breutelbäder, deren Kosten den Bräutigam übermäßig belasteten, an vielen Orten gänzlich verboten, ohne daß es jedoch damit gelungen wäre, sie völlig aus der Welt zu schaffen.

Als die allgemeine Lust am Baden zunahm, schien es ganz unerläßlich, daß man wenigstens in jeder Woche einmal sein Bad haben mußte, und trotz der überaus zahlreichen Badegelegenheit ergab sich eine gewisse Schwierigkeit, alle Badelustigen wöchentlich einmal darin unterzubringen. In dem frühmittelalterlichen Liederbuch der Clara Hätzlerin (geschrieben um 1470), das gewissermaßen als Motto die Verse enthält: Baden ist ain sauber spil, Das ich auch ymmer preisen wil — findet sich zwar folgende Verteilung: Es baden am Montag die Trunkenen, am Aftermontag die Reichen, am Mittwoch die Witzigen, am Donnerstag die Kranken, am Freitag die Ungehorsamen und am Sonnabend die Hochwürdigen; aber die Einteilung reicht nicht aus, zumal man am Sonntag nirgends zu baden pflegte. Das Bad am Freitag gestattete die Kirche nicht, nur die „Ungehorsamen“ verstießen dagegen; der Freitag wurde vielmehr den Juden überlassen, wenn sie nicht eigene Bäder hatten.

Die große Masse des Volkes, besonders die Handwerker badeten mit Vorliebe am Schluß der Arbeitswoche, d. h. am Sonnabend. Zu diesem Zweck machte man eine Stunde früher als sonst Feierabend (die „Badschicht“) und zog in „Badeprozession“, nicht selten mit Musik, in ein öffentliches Bad, nachdem man neben seinem Arbeitslohn jede Woche oder doch alle 14 Tage noch ein „Badegeld“ empfangen hatte, welches die Gesellen dem Meister zurückzugeben pflegten, wenn sie etwa das Bad aussetzen mußten.

Das Badegeld damaliger Zeit vertrat in mancher Hinsicht unser heutiges Trinkgeld. Bei häuslichen Festen, z. B. bei Kindtaufen und Hochzeiten, erhielt das Dienstpersonal, Arbeiter und Gesellen „Badepfennige“ statt Trinkgeld, und in manchen Orten zahlte man auch den städtischen Beamten, in Frankfurt am Main sogar dem Bürgermeister der Freien Reichsstadt jeden Sonnabend die „Badeheller“.

Das Bedürfnis, gerade am Samstag zu baden, macht es uns verständlich, wenn der Abschreiber eines mittelhochdeutschen Rechtsbuches unter den Schluß die Verse setzt:

Daz buech hat ein ende,

Daz Got ou raig schenke

Und geb uns sin gnad

Und hincz samztag ein guet bad.

Es galt allmählich als selbstverständlich, daß man am Sonnabend sein Bad haben mußte. Wie schwer man die Entbehrung des Bades empfand, läßt sich aus der fast mitleidigen Bestimmung der Rechtspflege entnehmen, wonach der Schuldgefangene während der Schuldhaft auf Kosten des Gläubigers alle vier Wochen ein Bad beanspruchen konnte.

Aus festlicher Veranlassung gab der wohlhabende Bürger wie der Rat der Stadt den unteren Volksklassen zur Erhöhung der Festesfreude in großem Umfang Freibäder, die in anderen Fällen als regelmäßig wiederkehrende Gabe erschienen. So bot das Domkapitel zu Speier seinen Dienstleuten nebst deren Familien zweimal im Jahre — am Dienstag nach Fastnacht und auf Martini — ein Freibad mit darauf folgendem Mahle.

Freibäder zu spenden war schon in sehr früher Zeit auch eine beliebte Art, Wohltätigkeit zu üben; in diesem Sinne stifteten schon i. J. 818 wohltätige Bürger in Lucca eine Badeanstalt zu Freibädern für die Armen. Als ganz besonders verdienstliches Werk, förmlich als Werk frommer Barmherzigkeit, wurde es angesehen, arme Kranke zu baden, wie es die heilige Wiborad (gest. 925) in St. Gallen getan und deshalb selbst von Personen fürstlichen Standes wiederholt wurde.

Die Kaiserin Mathilde, Heinrichs I. Gemahlin, war wöchentlich einmal tätig bei der Bereitung des Bades für Kranke und Sieche, und Agnes, die Mutter Heinrichs IV., ließ es sich nicht nehmen, jeden Sonnabend einen Kranken eigenhändig zu baden. Ein seltsamer Auswuchs solcher Frömmigkeit ist es, wenn der Bischof Ansfried von Utrecht (gest. 1010) selbst das Badewasser vom Rhein holt und zubereitet, um einen Aussätzigen zu baden, den er darauf in sein eigenes Bett legt.

Freibäder wurden bisweilen auf Grund gewisser Gegenleistungen auch dauernd gewährt; so mußte der Bader des städtischen Bades zu Böblingen alljährlich am Faschingsdienstag dem armen Volke Freibäder verabfolgen gegen die Berechtigung, im Gemeindewalde für den Bedarf des Bades Holz zu schlagen und umherliegendes Holz jederzeit zu holen.

Eine besondere Art der Stiftung von Freibädern für die Armen bilden die „Seelbäder“, welche aus Vermächtnissen von Kapitalien oder Liegenschaften bezahlt und an Bedürftige umsonst verabfolgt wurden meist an gewissen, durch die Stiftung festgesetzten Tagen, unter denen in der Regel der Todestag des Stifters war. Wer ein Seelbad nahm, gedachte dabei im Gebet der Seele des gütigen Gebers und wurde nach dem Bade meist noch durch Speise und Trank gestärkt.

Die älteste Stiftung dieser Art ist nach Zappert *) i. J. 1330 zu Wien errichtet worden und fand allerwärts bald so eifrige und schließlich übermäßige Nachahmung, daß z. B. der Rat von Nürnberg zu Anfang des 16. Jahrhunderts abwehren mußte, indem er dergleichen Vermächtnisse künftig zu anderen wohltätigen Zwecken verwenden zu müssen für nötig hielt. Luther erklärte sich nach einem Briefe an Minkwitz von 1525 mit dessen Stiftung von Seelbädern einverstanden, „ohne daß ichs nicht ein Seelbad für die Seelen sein lassen wollte, sondern ein Exempel Christi, da er seinen Jüngern im Abendmahl die Füße wusch.“

*) Archiv f. Kunde Österreich. Geschichtsquellen a. a. O.

Danach ist es nicht zu verwundern, daß Seelbäder auch später noch gestiftet wurden, z. B. 1560 und 1568 noch in Zittau; die letzte Stiftung dieser Art dürfte zu München noch i. J. 1827 von einigen Zünften zum Andenken an ihre Angehörigen errichtet sein.

Der lebhafte Gebrauch der Bäder war vielleicht nicht das ganze Jahr hindurch gleichmäßig stark; wenigstens geben die Kalender und Hausbücher aus mittelalterlicher Zeit fast ständig Regeln über die Nützlichkeit oder Schädlichkeit des Badens in den verschiedenen Monaten, und da man die Angaben als Ratschläge auf Grund astrologischer Verhältnisse machte, so war das abergläubische Volk leicht geneigt, sie für bare Münze zu nehmen und danach zu handeln. Nach stehend ein Beispiel: *)

Januar: Kühl erlaube ich dir zu paden.

Hornung: warm pad die seint dir gut.

März: Du magst auch warm paden wol.

Hewmon: vor slaf und vor paden

hüt dich, wann es thut schaden.

Julius: alles pad ist ungesundt.

Augustus: hab nit gir zu paden.

Seltsam berührt es uns, in deutschen Kalendern, Büchern und Gedichten wiederholt die Lehre zu finden, man solle mit vollem Magen baden.

*) Marcuse, Bäder und Badewesen, S. 55.

Wie man das allerdings fast übertriebene Baden besonders im Schwitzbad in Deutschland beurteilte, davon gibt Guarinonius, Arzt des Frauenstiftes zu Hall und Physikus zu Steyr, in einem zu Ingolstadt i. J. 1610 erschienen Werk ein beredtes Zeugnis mit den Worten: „Durch gantz Teutschland ist nichts gemeineres, nichts bekanndteres, geübteres als diese Leibreinigung durch den Schweiß — das schweiß- und dampffbaden — daruff der gemein Böffel und viel ansehenliche Burger dermaßen steiff und stark halten, daß sie vermeyneten, viel verloren zu haben, wenn sie nit alle Sambstag vor dem Sonntag oder alle Feyerabend vor den Fest- und Feyrtägen in das gemeine Feil- oder besondere Schweißbad gehen, schwitzen, sich reiben, fegen, butzen und abwaschen lassen.“

Daß man das Baden nicht nur der Leibreinigung, sondern auch der Unterhaltung wegen vornahm, lehrt eine andere Äußerung desselben Verfassers: „Wann mancher, der sonsten nichts zu thun hat, nicht weiß, was er anfangen solle, läßt er ihm ein Schweiß-, Dampf- oder Vollbad zurichten, darin er etwan mit seinem Weib oder sonsten einem guten Freund sitzet und ein Kändel drey, vier Wein neben guten Sträublen ausleeret.“ Man ersieht daraus, daß man im späteren Mittelalter weniger zur Pflege und Reinigung des Körpers als vielmehr zum Zeitvertreib und zur Pflege der Geselligkeit badete und mit seinen Freunden und Bekannten ohne Unterschied des Geschlechtes im Badstüblein bei Speis und Trank, Musik und Kurzweil aller Art seine gesellschaftlichen Pflichten erledigte, und dies ebenso im Hausbad wie öffentlichen Bad.

Von den zahlreichen bildlichen Darstellungen solcher Badeszenen gibt Bild 174 aus dem „Mittelalterlichen Hausbuch“ *) ein Beispiel. Die dem Ende des 15. Jahrhunderts angehörige Bilderhandschrift (im Besitz des fürstlichen Hauses v. Waldburg- Wolfegg) gewährt uns einen Einblick in eine Badestube mit der seltenen Einrichtung eines größeren Bassins, in welchem bereits ein Mann und zwei Frauen sitzen; eine junge Frau, das in der Tür die letzte Hülle fallen läßt, will eben hineinsteigen. Auf dem Beckenrande sitzt ein Jüngling, der zur Laute singt, während ein anderer bereit ist, die vorhandenen Erfrischungen zu reichen.

Derselben Handschrift ist Bild 175 entnommen. Bei einem Volksfest promenieren reich geschmückte Pärchen unter den Klängen der Musik, während andere den verschiedensten Belustigungen sich hingeben; vorn ist in einer Gartenlaube ein Wannenbad zugerichtet für ein junges Paar, dem eine alte Frau Getränke und Früchte zuträgt.

Gleichfalls dem »Mittelalterlichen Hausbuch“ entstammt das Bild 176; unmittelbar neben dem bunten Leben und Treiben des Volksfestes sieht man fünf Personen in dem zu einem Teich erweiterten Mühlbach sich im Bade tummeln; also auch das Flussbad unter freiem Himmel ist beliebt.

Die gesellige Fröhlichkeit und Ungebundenheit, die für das entwickelte Badewesen des deutschen Mittelalters so charakteristisch ist, überträgt sich natürlich auch auf die öffentlichen Bäder und die Hausbadestuben — nicht zum Vorteil der guten Sitte.

Bild 177. Gesellschaftsbad in einer öffentlichen Badeanstalt.

Während bis zur Blütezeit des Rittertums trotz der weiblichen Bedienung der badenden Männer die Geschlechter nicht zusammen badeten — wenigstens geht dies aus Bildern des 12. und 13. Jahrhunderts nicht hervor — stellt sich später dieser Brauch ein, den wir in Bild 174 und 175 bereits kennen gelernt haben: Frauen und Männer benutzen miteinander dieselbe Wanne und lassen es sich bei Essen und Trinken wohl sein.

Bild 177 nach einer burgundischen Miniatur in einer französischen Übersetzung des Valerius Maximus *) von 1470 aus der Stadtbibliothek zu Breslau, schildert ein derartiges Gesellschaftsbad in einer öffentlichen Badeanstalt. Auf einem Podium ist eine ganze Reihe von Badewannen, in deren jeder ein Mann und eine Frau sitzen, nebeneinander aufgestellt; quer über den Wannen ist durch ein mit gesticktem Läufer belegtes Brett förmlich ein Tisch hergerichtet, auf welchem die leiblichen Genüsse aufgetragen sind. Die Männer haben Badekappen aufgesetzt, die Frauen tragen hohe Mützen (Hennins) und Halsschmuck.

Man könnte glauben, daß es sich hier um ein harmloses, wenn auch eigenartiges Beisammensein einer höheren Gesellschaft handele, wenn nicht die Vorgänge im Hintergrund des Bildes verrieten, welches Treiben da in Wirklichkeit herrschte.

*) Szene eines Badehauses, um 1470, gemalt vom Meister des Antonius von Burgund. Valerius zeigt Kaiser Tiberius die Dekadenz eines Badehauses. Berlin Staatsbibliothek, Ms. Dep. Breslau 2, vol. 2, fol. 244 Diese Miniaturillumination einer Badehausszene ist eine Verschmelzung zweier Passagen aus Buch IX der Facta et dicta memorabilia (Denkwürdige Taten und Sprüche) des römischen Autors Valerius Maximus aus dem ersten Jahrhundert: die Bäder des Sergius Orata und die Freizeit der Truppen Hannibals in Capua. Valerius Maximus stellte beide Geschichten als Beispiele für die Laster der Habgier und des Luxus dar. Sergius Orata war ein römischer Ingenieur, der von seiner Erfindung der Thermalbäder profitierte und in seinem Reichtum schwelgte. Hannibals Truppen vergnügten sich mit übermäßigem Essen, Trinken und Unzucht mit Prostituierten und wurden dadurch schwach und lasch. Die Kombination der beiden Erzählungen scheint eine mittelalterliche Erfindung zu sein und erscheint in mindestens vier Handschriften aus den burgundischen Niederlanden und England aus dem 15. Jahrhundert. Antonius von Burgund, der uneheliche Sohn Philipps des Guten (Herzog von Burgund als Philipp III.), gab dieses aufwendige Manuskript bei einem angesehenen flämischen Maler in Auftrag, der als "Meister des Antonius von Burgund" bekannt war. Die Illumination zeigt einen Mann in höfischem Gewand und einen König, vielleicht Hannibal, der die Ausschweifungen in den Bädern beobachtet. Nackte Männer und Frauen baden und essen gemeinsam, während zwei Paare in den Bädern und ein Paar in einem Nebenraum sich küssen und liebkosen. Ein Musikant, der Laute spielt, und ein tanzender Hund tragen zur allgemeinen Ausschweifung der Szene bei. Die Frauen tragen kunstvolle Schleier und juwelenbesetzte Halsketten, die den Gedanken, dass es sich um Prostituierte handelt, noch verstärken. Der Meister des Antonius von Burgund entschied sich dafür, die Luxusszene in einem zeitgenössischen flämischen Badehaus oder Bordell anzusiedeln und nicht in einem antiken römischen. Bordelle mit angeschlossenen Badehäusern und öffentliche Badehäuser, die auch illegale Prostitution anboten, waren im späten Mittelalter in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland weit verbreitet. Obwohl Prostitution in öffentlichen Badehäusern illegal war, setzten sich die Besitzer oft über das Gesetz hinweg. In mindestens einem Fall jedoch erhielt ein Besitzer in Nîmes die Erlaubnis, zwei Badehäuser zu betreiben, eines mit und eines ohne Bordell. Die Bordelle der Badehäuser waren für ihre Lasterhaftigkeit und Zügellosigkeit bekannt. Glücksspiel, Diebstahl und Trunkenheit tauchen als Beschwerden in den Gerichtsakten auf. In Anbetracht des illegalen Status der meisten Badehaus-Bordelle war die Verschmelzung von Bad und Bordell in den Valerius-Maximus-Manuskripten möglicherweise eine logische Wahl, um das Wesen des Lasters Luxus darzustellen.

Ein anderes Beispiel bietet Bild 178, gleichfalls nach einer burgundischen Miniatur einer französischen Übersetzung des Valerius Maximus, aus der Stadtbibliothek zu Leipzig, darstellend ein Badezimmer eines öffentlichen Bades; drei Frauen bemühen sich, einen Pfaffen in die vierseitige Wanne zu zerren; davor auf der Bank und im Kübel sieht man Erfrischungen, und Spaßmacher sorgen für Unterhaltung. Man glaube nicht, daß der Zeltüberbau bestimmt war, in primitiver Weise ein Schwitzbad zu schaffen; das ganze Bild läßt erkennen, daß es in dem Bade nichts weniger als fein züchtig zugegangen ist.

Deshalb war auch der Besuch der öffentlichen Bäder den Geistlichen verboten, die ihre eigenen Badestuben haben und alle 14 Tage baden sollten. Auch anständige, ehrbare Frauen mieden die öffentlichen Bäder, die zu Rendezvous geradezu gesucht und die Plätze der Gelegenheitsmacherei waren.

Die öffentlichen Badestuben wurden eben je länger desto mehr wie im alten Rom zu Stätten der Unsittlichkeit, und dies bot der Veranlassungen viele, woran sie allmählich zugrunde gehen mußten, hier wie dort. Wir verstehen es deshalb, wenn Guarinonius in seinem Werk „Die Grewel der Verwüstung des menschlichen Geschlechts“ bei der Schilderung des entarteten Badelebens der spätmittelalterlichen Zeit voll Entrüstung ausruft, man wüßte nicht, ob das öffentliche Badehaus ein Bad oder aber ein „Freß- oder Sauf- oder Unzucht- und Luderhauß“ sei.

In den Hausbädern sah es indessen auch nicht viel anders aus; auch da badeten die Geschlechter zusammen. Im frühen Mittelalter war es kirchlich verboten, daß Mann und Frau in einer Wanne badeten; nach den Kreuzzügen wird dies jedoch allgemein Sitte, ja sogar Zuschauer kommen bisweilen noch hinzu. Man bediente sich einer Einrichtung, die der in Bild 178 dargestellten nicht unähnlich gewesen zu sein scheint. In einem Gedicht Heinrich Kaufringers (No. 9; Lit. ver. 1 82) *) hat eine Schusterfrau einen Pfaffen zu sich geladen:

ain pad ward da den zwaien

beraitt in ainen zuber gros.

dar ein sass der herre plos

und mit im die frawe zart.

der zuber schön bedecket wart

mit ainen golter seidein,

das niemant sehen mocht hinein.

*) Kochendörffer, Zum mittelalterl. Badewesen. Zeitschr. f. deutsche Philol. Halle 1892, Bd. 24, S. 492ff.

Als ihr Mann dazu kommt, sagt sie ihm keck, daß ein Chorherr bei ihr im Bade sei, wovon er sich überzeugen möge; sobald er hineinschaut, klatscht sie ihm Wasser ins Gesicht, während der Pfaffe vor Angst schwitzt, daß er richtig hätte gerieben und „ungenetzt“ hätte geschoren werden können! —Auch in diesem Falle soll das Zelt über der Wanne nicht etwa ein Schwitzbad schaffen, sondern es ist unumwunden dazu bestimmt, „daß niemand sehen mocht hinein.“

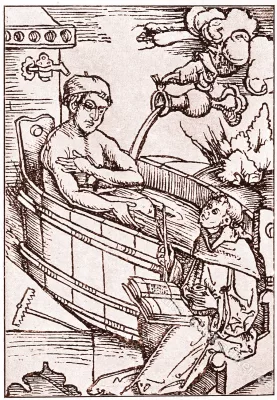

Daß Thomas Murner in seiner „Badenfahrt,“ *) in der das Bad in seinen einzelnen Abschnitten allegorisch auf menschliche Sünden, deren Buße und Strafe bezogen wird, sich frei hält von der Anrüchigkeit der Bäder seiner Zeit, ist selbstverständlich, weil in seinem Gedicht Christus selbst als Bader erscheint. Bild 179, nach einem Holzschnitt daraus, stellt das Wannenbad dar.

*) Thomas Murner, Badenfahrt. Straßburg 1514, herausg. v. Martin, Straßburg 1887. J. H. Ed. Heitz. — Bild 179 mit Genehmigung des Verlages.

Auf dem prosaischen Standpunkte des Reinigungsbades steht Meckenen mit seinem Kinderbade Bild 180; es ist ein köstliches Blatt aus der k. k. Kupferstichsammlung zu Wien. Während die Kinder sich in und an der Wanne tummeln, nimmt die Mutter, die, obwohl nackt, doch Haube und Halsschmuck trägt, jedes einzeln zu gründlicher Reinigung vor.

Alle bildlichen Darstellungen dieser Art haben einen um so größeren Wert, als sie uns einen Alle einen Einblick in die Bäder und Badestuben des deutschen Mittelalters gewähren, von deren zahlloser Menge so gut wie nichts auf uns gekommen ist; der dreißigjährige Krieg hat alles vernichtet.

Wir erkennen darin als Badeform das warme Bad in der tragbaren hölzernen Wanne und finden erst bei den letzten Beispielen Rohre mit Hähnen für den Wasserzufluss; auch der Abfluss scheint nicht durch Rohre stattgefunden zu haben. Es ist also im wesentlichen die altgermanische Badeform, die sich bis in das Mittelalter und darüber hinaus in Deutschland erhalten hat.

Neben den Wannenbädern waren, wie oben bemerkt, schon sehr früh die Schwitzbäder, und zwar zuerst Heißluftbäder, dann Dampfbäder im Gebrauch, die zwar nicht altgermanisch, aber doch bei uns viel älter sind, als man in der Regel glaubt. Ohne Zweifel sind die Dampfbäder aus dem Osten eingeführt. Schon Herodot (IV, 75) kennt sie bei den skythischen Völkern, und von Schwitzbädern bei den Slawen berichtet der jüdische Arzt Ibrahim-ibn-Jakub i. J. 973 aus Mecklenburg und Prag.

In einer russischen Chronik schreibt i. J. 1110 der Mönch Nestor zu Kiew aus der Geschichte des Apostels Andreas, daß dieser bei den Slawen in Nowgorod hölzerne Badehäuser mit steinernen Öfen gefunden habe, die man übermäßig heizte; in diesen Bädern begieße man sich mit lauem Wasser, bereite Dampf durch Begießen heißer Steine, und in dieser Atmosphäre peitsche man sich mit Ruten, daß man kaum lebendig herauskriechen könne, und kühle sich schließlich durch kalte Übergiessungen ab. Und so ein Bad nehmen die Slawen täglich!

Wir haben es hier offenbar mit Bädern zu tun, wie sie schon seit den ältesten sagenhaften Zeiten bei den Finnen und Isländern, überhaupt im hohen Norden gebräuchlich waren. Infolge der Handelsverbindungen mit dem Osten dürften die Schwitzbäder bei den Südgermanen von den Slawen, bei den Nordgermanen von den Finnen her eingeführt sein. Dies ist schon so frühe geschehen, daß es nicht nötig, wahrscheinlich auch nicht richtig ist, anzunehmen, daß die Schwitzbäder erst durch die Kreuzfahrer aus dem Orient zu uns gekommen sind. Auch die Türken werden die Schwitzbäder von den Slawen angenommen haben.

In Deutschland werden schon vor den Kreuzzügen und vor der Bekanntschaft mit den Türken heiße Bäder genannt, die wir nur als Schwitzbäder in heißer Luft deuten können; sicher beglaubigt sind sie schon vor 1200, zuerst bei Heinrich v. Melk (herausg. von Bartsch, 1861, Stuttgart, 945 ff.) ca. 1160 *). Was die deutschen Kreuzfahrer von den Bädern des Orients gelernt haben, ist der häufige Gebrauch derselben und insbesondere die Wertschätzung des Schwitzbades als Mittel zur Stärkung und Erquickung nach schwerer körperlicher Anstrengung.

*) Schleyer-Osthoff, Bäder und Badeanstalten.

Das Schwitzbad heißt anfänglich stuba oder stupha, was den heizbaren Raum bedeutet, der auch den Frauen oder der ganzen Familie zum Aufenthalt bei Kälte dient; in Klöstern heißt es auch pyrale, was aber zuweilen auch der Heizraum ist. Im 13. Jahrhundert ist die Bezeichnung stuba balnealis fast allgemein als Schwitzbad zu deuten; aestuarium oder aesturium ist seltener. Unter balneum ist sowohl Wasserbad wie Schwitzbad zu verstehen. Vielleicht war mit jedem einzelnen Wort eine ganz bestimmte Badeform verbunden, z. B. Wasser, Dampf, Heißluft oder gemischt.

Die ältesten Schwitzbäder in Deutschland waren also Heißluftbäder; erst später finden, was nochmals wiederholt sein möge, die Dampfbäder Eingang.

Über den Hergang bei den Schwitzbädern sind wir durch die geschriebene Satire des österreichischen Spielmanns und Dichters Seifried Helbling aus dem sogenannten Helblingbuchlein *) unterrichtet; die in aller Breite vorgetragene Schilderung stimmt mit Thomas Murners Badenfahrt, die er 1511 unternahm und 1514 veröffentlichte, gut überein, ebenso mit Walter Ryffs’ „Badenfahrt“, die 1542, und Rivius’ „Newe heilsame und nützliche Badenfahrt“, die 1549 in Würzburg erschienen, ein Beweis, daß das Schwitzbad sich ein paar Jahrhunderte lang in Deutschland unverändert erhalten hat.

*) Zappert a. a. O. S. 73 ff. (mit Erläuterungen). — Haupts Zeitschr. f. deutsch. Altertum, Bd. IV, S. 83ff.

Es wickelte sich folgendermaßen ab: Da nicht alle Schwitzbäder jeden Tag im Betrieb waren, mußte man erfahren, wo man gerade baden könne, und deshalb machte der Bader morgens oder vormittags durch Trompetenstöße, bisweilen auch durch Ausrufer, welche ein kupfernes Becken mit dem Klöpel anschlugen, dem Publikum bekannt, daß man bei ihm zu baden eingeladen werde, und alles bereit sei.

Murner bildet Christus selbst ab, wie er mit langer Posaune das Signal gibt zur Eröffnung des Bades. Wiederholt am Tag schicken die Bader ihre Badknechte von neuem aus, um durch die Straßen zu verkünden, daß das Bad geheizt sei, und das Publikum erwartet werde. Alsbald kommen die Badelustigen herbei, am liebsten vormittags und mit vollem Magen, weil es ärztlicherseits so empfohlen ward.

„Ich hörte daz der bader blies“, sagt Helbling und schließt sich einigen Nachbarn an, die nach der Sitte der Zeit fast ohne alle Kleider, nur mit Bademantel oder Hemd angetan, dem Bade zueilten, Frauen und Männer untereinander, wobei man nichts Anstößiges fand. Ja man ging sogar in späterer Zeit so weit, daß man völlig nackt vom Hause ins Bad und wieder zurück lief. Guarinonius ist darüber entrüstet, daß sogar junge Mädchen und Burschen ohne jede Bekleidung über die Straßen zum gemeinsamen Bad eilten.

Man hatte aber seine guten Gründe dafür; obwohl Kleiderhüter und Gewandhüterin in den Bädern angestellt waren, und obwohl auf Kleiderdiebstahl schwere Strafen standen — wer ausgezogene Kleider aus Badehäusern stahl, wurde mit den gestohlenen Sachen auf dem Rücken zum Galgen geführt! – waren doch die Kleiderdiebe nicht selten, und man konnte ihnen allerdings nicht sicherer entgehen, als wenn man seine Kleider zu Hause ließ. Da, wo nur ein gemeinschaftliches Auskleidezimmer vorhanden war, trat später die behördliche Vorschrift in Kraft, daß man sein Hemd erst an der Wanne ablegen durfte.

Vornehme und Leute der besseren Kreise gingen jedoch stets angekleidet ins Bad, der Ritter in Begleitung seiner Knappen, der Patrizier, gefolgt von Dienerschaft, welche die Badewäsche mitbringt. Bessere Bäder hatten auch getrennte Auskleideräume. Der Bader und seine Badknechte, „Reibknechte“, trugen einen Lendenschurz als einzige Bekleidung; die Bedienung war aber auch oft genug weiblich, und die Badeweiber oder Bademägde „Reibmägde“ gingen fast nackt und hatten meist nur ein noch dazu weit ausgeschnittenes Hemd an.

Nachdem man sich hat entkleiden lassen oder sich selbst entkleidet hat, begibt man sich in den Schwitzraum, wählt sich aus einigen Wedeln, oder Wadeln, auch Questen oder Quasten genannt (d. h. Büschel aus Birken- oder Eichenblättern), *) einen passenden aus, setzt sich eine Badekappe, Mütze oder Haube auf – was jedoch erst im 15. Jahrhundert üblich wird – und läßt sich zu den anderen Gästen sitzend oder liegend auf eine der hölzernen Bänke mit hölzernen Keilkissen nieder, die in mehreren Etagen übereinander angeordnet (die oberste der „Pfahl“ genannt), hübsch sauber gescheuert und mit lauem Wasser frisch abgegossen sind. Ebenso der Fußboden.

*) Die Badequasten bilden nicht selten das Aushängeschild der öffentlichen Bäder, werden aber bisweilen auch an Stelle von Schamgürteln getragen, woraus sich erklärt, daß sie auf Bildern, z. B. von Adam und Eva, das Feigenblatt vertreten; im Dom zu Lübeck befindet sich eine Skulptur der Eva mit vorgehängtem Reisig-Wadel. — Reisigbüschel habe ich noch 1893 in einem Dampfbad zu Breslau gefunden.

Wohl gab es Schwitzbäder mit getrennten Männer- und Frauenabteilungen; aber die Trennungswände waren wegen der Dampfverteilung oben durchbrochen; dazu ging die Bedienung von der einen zur anderen und die verbindende Tür stand jedermann offen. Auch besondere Frauenbäder werden genannt, z. B. in Braun- schweig; diese scheinen aber zum Teil wenigstens für die Angehörigen der Frauenhäuser reserviert gewesen zu sein.

Nachdem der Badegast in Schweiß geraten ist und dies durch Peitschen mit der Queste befördert hat, bringt ihm ein Badeweib („ein weîbel vil gelenke“) in einem Schaff („Scheffel“) Wasser, bei Helbling „weder ze kalt noch ze warm“, bespritzt und begießt ihn damit und beginnt nun eine regelrechte Massage, indem sie ihm „wie einem Wettläufer“ mit dem Wadel Arme, Beine, Brust und Rücken „streicht“, wie es Bild 181 aus Thomas Murners Badenfahrt darstellt, und dann mit Tüchern abreibt. Nun wird der Ofen tüchtig nachgeheizt, daß er kracht (Murner), und durch Aufgießen von zwei Scheffeln Wasser auf erhitzte Steine so viel Dampf gemacht, daß es in dem ohnehin nur schwach beleuchteten Raume finster wird. So mußte sich in dem Raume eine ganz erhebliche Wärme entwickeln.

Zur Steigerung der Transpiration stieg man wohl auf den „Pfahl“, und wenn genug geschwitzt war, in die gemäßigtere Zone wieder herab und wurde in eine echte, rechte Wäsche genommen, zuerst unter Verwendung von Tüchern, Filzlappen und Badeschwämmen mit Seife tüchtig abgerieben, mit Lauge übergossen und schließlich mit lauem und kälterem Wasser abgespült. Man liebte auch ein Kratzen der Haut mit den Fingernägeln, an deren Stelle dazu ein „Krätzer“ Verwendung gefunden zu haben scheint, der bei Murner (Bild 179) dargestellt ist, auf der Trittstufe liegend.

Endlich wird im Bade noch Haar und Bart durch den Scherknecht geschoren *) oder wenigstens verstutzt, der Kopf gewaschen, das Haar frisiert und der Körper mit Lavendelöl besprengt. Vereinzelt findet sich schon zu Ende des 13. Jahrhunderts, die aus dem Orient stammende und wahrscheinlich von den Kreuzfahrern mitgebrachte Sitte, die Haare — mit Ausnahme der Kopf- und Barthaare — am ganzen Körper zu beseitigen, ein Verfahren, das wie Nägel- und Hühneraugenschneiden mit dem Bade verbunden wurde, wie noch heute im Orient.

*) In den Klöstern wurde das Haarschneiden u. s. w. vor dem Bade besorgt.

In dem erwähnten „diber de ornatu mulierum“, nach welchem das Schwitzbad zur Pflege des Körpers und zur Erhaltung einer schönen Haut als besonders förderlich gilt, wird nach dem Abtrocknen und Salben das Enthaarungsmittel eingerieben, das folgendermaßen bereitet wird: Nachdem zwei Pfund ungelöschter Kalk mit kaltem Wasser bis zum Sieden sich erhitzt hat, setzt man drei Drachmen Auripigment (Schwefelarsen) hinzu oder mehr, bis eine zur Prüfung eingetauchte Feder die Fahne verliert; dann ist das Mittel kräftig genug! – Nach dieser Behandlung des Haares wird der Gast in den Vorraum geführt, wo er auf einer Bank, der „fürbanc“, nochmals einige Obergüsse von lauem Wasser erhält und, mit dem Bademantel angetan, in einem anstoßenden Gemach für ein Stündchen sich zur Ruhe, Erholung und Abkühlung niederlegt.

Als dann kleidet man sich an – etwa mitgebrachte Bedienung ist dabei behilflich – und verläßt das Bad, nachdem man unter das Badepersonal den zugedachten Lohn verteilt hat, welches dafür den Abschiedsgruß nachruft: „herre, gôt lâze iuch lange leben, der alle ding wol lôenen kan.“ Hierin haben wir wahrscheinlich die ins Abendländisch übersetzte Weise des orientalischen Barbiers, der am Schluß seiner Tätigkeit dem Gast den Spiegel vorhält mit dem Wunsche: nâ iman = es bekomme angenehm“, worauf die Antwort: „allâh jin’am ‚alek = Gott mache es dir angenehm“.

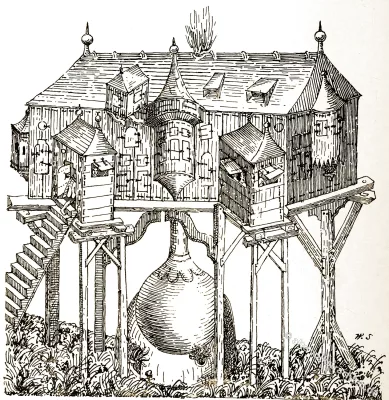

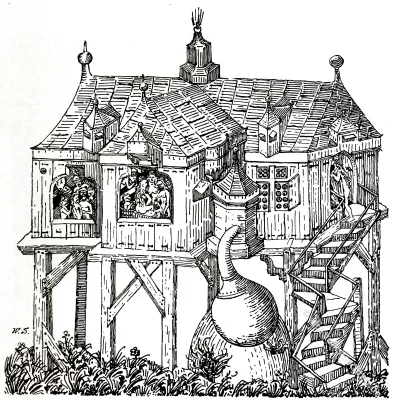

Von der baulichen Einrichtung der Schwitzbäder scheint kein einziges Beispiel erhalten zu sein; da sie aber in dem täglichen Leben des Mittelalters einen so wichtigen und breiten Raum einnehmen, sind die Schwitzbäder vielfach Gegenstand der Beschreibung und bildlichen Darstellung selbst von bester Künstlerhand geworden. Die Bereitung von Warmwasser und Dampf geschah in verschiedener Weise. In der Königl. Universitätsbibliothek zu Göttingen *) befindet sich Konrad Keysers von Eichstädt „Bellifortis“, eine Bilderhandschrift, welche i. J. 1405 geschrieben, unter anderen dem Techniker wissenswerten Künsten auf Bl. 114 die Darstellung von Bädern enthält.

Konrad Kyesers Bellifortis gilt als die früheste technische Enzyklopädie des deutschen Sprachraums.

Daraus gibt Bild 182 ein Dampfbad wieder. Auf hohem Holzgerüst ist das mit vielen kleinen Fensterklappen versehene Badehaus errichtet, unter dem auf gemauertem Ofen eine kupferne Wasserblase steht, deren Hals den darin entwickelten Dampf in die Schwitzräume leitet; der überschüssige Dampf entweicht durch eine Öffnung im Dachfirst.

*) Cod. ms. philos. No. 63; von der Kgl. Universitäts- Bibliothek Göttingen für die Kopie überlassen.

In derselben Handschrift findet sich auch ein als Wannenbad bezeichnetes Badehaus, welches Bild 183 darstellt. Gleichfalls auf Holzgerüst stehend, erhält es aus einer kleineren Kupferblase Dampf zugeführt, von dem der Überschuss durch einen Dachaufbau abzieht. Durch die weiten Fenster sieht man in eine Männer- und eine getrennte Frauenabteilung, während eine fast völlig nackte junge Frau eben hineinschlüpft.

Die Zuführung von Dampf läßt vermuten, daß hier neben den — sichtbaren — Wannenbädern auch Dampf-Schwitzbäder verabreicht worden sind. Jedenfalls konnte mit dem Dampf das Wasser und die Badestube erwärmt werden. Die Regel war dies aber keineswegs. Nach den meisten Bildern erfolgte die Wassererwärmung in freistehenden oder eingemauerten Kesseln. Rohrleitungen mit Hähnen, aus denen das Wasser unmittelbar in die Wanne laufen konnte (vgl. Bild 179 und 180), waren selten; meist wurde das warme Wasser im Schaff oder Scheffel herbeigetragen; die Bereitung des Dampfes geschah in den weitaus meisten Fällen dadurch, daß man Wasser auf heiße Steine goß, die auf dem Ofen stark erhitzt wurden; in Verbindung damit war der in der Regel ziemlich große Ofen leicht imstande, den Raum auf eine erheblich hohe Temperatur zu bringen.

Bild 184 nach einem Holzschnitt von H. S. Beham zeigt in recht vollständiger Weise die Einrichtung und den Betrieb eines Frauenbades. Unter dem herdartigen Ofen befindet sich in einer Nische der mit zwei Auslaufhähnen versehene Kessel; darüber liegt ein Haufen faustgroßer Steine zur Dampfbildung.

In zwei Etagen sind die Bänke angeordnet, an und auf denen die Frauen sich säubern; eine schwingt den Badequast, eine andere läßt sich den Rücken kratzen. Zwei Kinder scheinen die Prozeduren der Mütter nachzumachen. Schwämme, Pinsel, Schalen und Schetrei vervollständigen die Einrichtung; die korpulente Frau hat einen frischen Trunk kommen lassen, und durch das kleine Fenster sieht ein Mann dem ungenierten Treiben neugierig zu.

Auf einer Handzeichnung Albrecht Dürers, *) jetzt im Museum zu Bremen, ist in auffallend ähnlicher Weise eine Badeszene aus einem Frauenbade dargestellt; nur einige Frauen und die Kinder fehlen.

*) S. Veröffentl. d. deutsch. Gesellsch. f. Volksbäder, III, S. 278. Berlin 1905. Hirschwald.

Einem besseren Frauenbad dürfte die Darstellung Bild 185, gleichfalls von H. S. Beham, entnommen sein. Der Raum zeigt reichere Ausstattung; die meist mit Mützen bedeckten Frauen tragen zum Teil Halsschmuck und scheinen von dem rechts eingetretenen Bader, der einer der Frauen Schröpfköpfe setzt, wenig Notiz zu nehmen. Neben dem am Boden liegenden Pinsel ist die zweiseitige hölzerne Kratze in der Mitte der Bank bemerkenswert. Auffallend ist, daß die an der rechten Seite des Bildes mit der Kopfwäsche beschäftigte Frau und die Gruppe der beiden Kinder am Boden, denen auf Bild 184 vollkommen gleich sind.

Unter desselben Meisters sonstigen Badeszenen sind noch zu nennen das Hausbadestüblein einer Patrizierfrau, die mit zwei Kindern badet, und ein Zeltbad, bei dem zwei Frauen sich handgreiflich bemühen, einen Pfaffen in die Wanne zu ziehen. Auch von Aldegreves, Rembrandt und Stradanus sind Bilder aus Schwitzbädern bekannt (s. Veröffentlichungen der deutschen Gesellschaft für Volksbäder, Bd. III, Berlin 1905, Hirschwald).

Eine der reichhaltigsten und vornehmsten Darstellungen dieser Art ist „Die Badestube“ von Cornelius Holsteyn in der Galerie zu Kassel, Bild 186. In dem reich ausgestatteten Baderaum, dessen Mitte ein Wasserbecken einnimmt, und dessen Heizung ein großer Kachelofen besorgt, sind Männer und Frauen mit allerlei Badeprozeduren beschäftigt, während im Vordergründe links aus einem schön durchbrochenen Podium heiße Luft auszuströmen scheint. Der prächtige Schmuck aller Einzelheiten deutet darauf hin, daß wir es mit einem Schwitzbad für die besten Kreise der Gesellschaft zu tun haben; um so mehr muß die ungenierte Mischung der Geschlechter auffallen.

Was man alles in den öffentlichen Bädern trieb, geht aus Berichten und Gedichten hervor, nach denen sogar die Meistersinger dort auftraten und das „Singbad“ abhielten. Man sang meist sehr kräftige Lieder, die für zarte Ohren nicht geeignet waren; „im pad man thuett oft reisen solche zotten“ heißt es in einer Dichtung, „die neun ler im pad“, die dem Meister Hans Sachs aus dem Jahre 1536 zugeschrieben wird.

Bemerkt sei hier noch, daß die mittelalterlichen Bäder seit früher Zeit schon ärztlichen Zwecken dienstbar gemacht wurden und in allen möglichen Formen Anwendung fanden. Wie im alten Rom schätzte man unter Umständen auch die Kaltwasserkur und bediente sich dabei der Douche (doccia), die im 11. Jahrhundert aus Italien bei uns eingeführt wurde. Die Ärzte verordneten nicht nur volle Schwitz- und Wannenbäder, sondern auch Kopf-, Sitz-, Fuß- und Dampfkastenbäder. Bereitete man sie nur mit Wasser, so hießen sie einfache Bäder; man liebte aber auch die zusammengesetzten Bäder, bei denen man dem Wasser allerlei Kräuterabkochungen, Salze, besonders Schwefelpräparate und andere mineralische Substanzen zusetzte. Verwendete man so gemischtes Wasser zur Erzeugung des Dampfes, so nannte man sie „Steinbäder.“

In steter Steigerung nahm das Badewesen in den beiden letzten Jahrhunderten des Mittelalters schließlich eine ungeheure Ausdehnung an. Nicht sowohl zur Pflege der körperlichen Reinlichkeit und Gesundheit, als vielmehr zur Pflege der Geselligkeit, zur Erhöhung der Festesfreude und zum bloßen Zeitvertreib badete man und gewährte nebenbei anderen mit dem Bade ein Vergnügen oder eine Wohltat. Der ganze Lebensgenuss konzentrierte sich schließlich im Bade; das Bad war bei hoch und niedrig, bei allen Alters- und Gesellschaftsklassen das allgemein unentbehrliche Lebensbedürfnis geworden — ganz wie im alten Rom. Und dennoch ist das, was das Mittelalter — das doch gewiß zu bauen und seine Baugedanken in bewundernswerte Formen zu bringen verstand — zur Befriedigung dieses Genusses geschaffen hat, unvergleichlich viel dürftiger gewesen und geblieben als bei den Völkern des Altertums.

Keine Spur von den glänzenden Bauten der griechischen Gymnasien und der römischen Thermen mit ihren glanzvollen, weiträumigen Hallen und Sälen. Nicht ein einziges großräumiges Bad haben auch nur die Großstädte gehabt! Nur enge, düstere, armselige Anlagen waren es, wo das Badeleben des Mittelalters aufging, ohne auch nur den Versuch zu machen, die Großzügigkeit der Antike nur in kleinem Maßstab nachzuahmen.

Die Höhe des mittelalterlichen Badewesens gibt sich dagegen neben der fleißigen, übertriebenen Benutzung in der Zahl der Bäder kund, die bei der stetig zunehmenden Nachfrage nicht nur in Städten, sondern auch in den kleinsten Ortschaften und selbst auf dem Lande, überall und in Menge verlangt wurden; je kleiner sie waren, desto mehr mußten es sein.

Unter diesen Umständen wuchs die Zahl der öffentlichen Badestuben und nicht minder der „gemachsamen Hausbadstüblein“ ins Unglaubliche. Paris hatte i. J. 1292 bereits 26 öffentliche Badestuben (étuves), Frankfurt a. M. i. J. 1387 nicht weniger denn 29, Mainz zu gleicher Zeit schon 4; in Nürnberg zählte man 8, in Breslau 12, in Wien 29 und i. J. 1456 in Würzburg 8 öffentliche Bäder, und die damals recht kleine Stadt Ulm hatte i. J. 1489 neben 11 öffentlichen noch 168 Hausbäder.

Diese Zahlen lehren am besten, wie hoch man den Genuss des Bades schätzen mußte, wenn es den Badeanstalten nicht an Gästen fehlen sollte, wobei allerdings zu beachten ist, daß auch die Besitzer von Hausbadstüblein der Unterhaltung wegen gern die öffentlichen Badestuben aufsuchten.

Die Zahl der Hausbäder, die sogar in Dörfern und einzelnen Höfen angelegt wurden, stieg aufs Höchste, als im 15. und 16. Jahrhundert bei dem furchtbaren Ausbruch verheerender Seuchen (Aussatz, Cholera, Pocken, Pest, Syphilis) die öffentlichen Bäder zeitweise oder dauernd geschlossen wurden, um eine Übertragung der Krankheiten zu vermeiden.

Die hochgeschätzte Badegewohnheit mochte man aber darum nicht plötzlich aufgeben; alles strömte den Hausbädern zu, wodurch dem Geschäft der übrig bleibenden öffentlichen Badeanstalten unerträglicher Abbruch geschah, so daß sich die Bäder genötigt sahen, gegen alle nicht privilegierten Bäder Front zu machen. Sie taten es, indem sie die unbequemen Konkurrenten der Feuergefährlichkeit verdächtigten, und infolgedessen wurden die Hausbäder an manchen Orten behördlich verboten, so z. B. 1550 in Brieg, und in Zittau wurden i. J. 1610 allen Handwerkern die Öfen der Badestuben von Ratswegen abgebrochen.

Als das mittelalterliche Badewesen seinen Höhepunkt erreicht hatte, sah man im Bade nichts weiter als einen unentbehrlichen Bestandteil des Lebensgenusses und hatte seine kulturelle Bedeutung für die Volkswohlfahrt völlig vergessen. So war es unausbleiblich, daß sich Auswüchse einstellten, welche den gesundheitsfördernden Badegebrauch in gesundheitsschädlichen Mißbrauch verwandelten. Wohl wußte man, daß durch richtigen Gebrauch von Bädern viele Krankheiten verhütet und behoben werden, durch Missbrauch derselben aber auch viele Übel entstehen (Franziscus Rapard); dennoch badete man bei gefährlich hoher Temperatur und dehnte die Schwitzbäder zudem noch übermäßig lange aus.

Vier Stunden lang zu schwitzen war nichts Ungewöhnliches; manche blieben aber auch acht Stunden im Bade — man begreift nicht, woher diese die Zeit dazu nahmen! Bei so langem Verweilen war das Essen und Trinken im Bad unvermeidlich, und dies artete trotz aller ärztlichen Warnungen nur zu leicht in wüste Schlemmerei aus.

Unmittelbar gefährlich wurde das häufige Aderlässen und die bis zur Unsinnigkeit übertriebene Anwendung der Schröpfköpfe, die aus Italien zu uns kamen und von den Badern lediglich der Einnahme wegen so vielfach gesetzt wurden, daß nach Guarinonius „kein Ort am ganzen Leib sicher noch befreyet, dahin diese Blutsauger oder Oegel nicht ihre Köpffel hinsetzen.“

*) Hippolyt Guarinoni (1571-1654) war ein Arzt und Universalgelehrter, der in Hall praktizierte.

Trotzdem wurde in Kalendern wie zum Purgieren und Baden so auch zum Aderlässen und Schröpfen die geeignetste Zeit empfohlen, und die ärztliche Opposition predigte lange Zeit hindurch tauben Ohren. Hatte man anfangs gegen den aus dem Orient eingeschleppten Aussatz (Lepra) und gegen die am Ende des 15. Jahrhunderts in Deutschland auftretende und rapide sich verbreitende „mala frantzosa“, die Syphilis, gegen Schwindsucht und andere Seuchen die Schwitzbäder als Schutz- und Heilmittel angesehen, so hatte man bald allen Grund, die Ansteckung, die nach Lage aller Verhältnisse in den öffentlichen Bädern so leicht zustande kam, ängstlich zu fürchten.

Zwar wurde in vielen Städten behördlich verboten, die ansteckend Kranken in die öffentlichen Bäder einzulassen, aber sicherer war es für die Gesunden, so gefährliche Orte überhaupt zu meiden; und da in einzelnen Städten wegen der arg grassierenden Seuchen die Badestuben ganz geschlossen wurden, ging das öffentliche Badewesen mehr und mehr zurück.

Hinzu kam, daß die öffentlichen Badestuben schon lange angefangen hatten, ihren guten Ruf zu verlieren. Die Berührung beider Geschlechter im Bad, zur Zeit des Rittertums ein Zeichen harmloser Naivität, wurde allmählich ein Beweis tief gesunkener Moralität. Unter dem sittenverderbenden Einfluß des Zusammenbadens beider Geschlechter und unter der sittenlosen Sitte der Haltung weiblicher Bedienung wurden die Bäder schließlich zu den gesuchten Stätten der Unsittlichkeit und zu wahren Herbergen des Lasters, obwohl die Kirche — natürlich vergebens – mit allen ihren Mitteln gegen dieses sündhafte Treiben anging.

Daß dieses Treiben aber nicht ausschließlich der Spätzeit angehört, sondern schon viel früher vorkommt, wenn auch vielleicht nur vereinzelt, bezeugt uns Tannhäuser, der um 1230 bis 1250 in Österreich lebte, indem er sagt, daß Weiber, Wein und Bäder ihm allzu sehr den Beutel geleert hätten.

Wer die hübscheste „Reibmagd“ einstellte und dies Ereignis genügend bekannt zu machen verstand, war des regeren Besuches sicher. Die ganze Lebewelt stellte sich ein — Grund genug für das solide Bürgertum, solchen Orten fern zu bleiben, und „kein ehrlich Weib sollte in das gemeine Bad gehen.“ So schränkte sich die Benutzung der öffentlichen Bäder noch weiter ein, und einen Wochentag nach dem andern mußten die Bader es aufgeben, ihr Geschäft offen zu halten, weil es an Besuchern fehlte, und der Betrieb immer weniger lohnte.

Unter den geschilderten Verhältnissen konnte es nicht ausbleiben, daß das Ansehen der Bader und ihres Personals tiefer und tiefer sank; besonders geachtet waren sie freilich niemals, denn abgesehen von der zweifelhaften Seite ihres Gewerbes galt das damit verbundene Ofenheizen seltsamerweise als ziemlich verächtliche Tätigkeit. Indessen wurde in der mittelalterlichen Frühzeit der Stand durchaus nicht überall ohne weiteres als anrüchig betrachtet.

In späterer Zeit dagegen genossen die Reibmägde und Reibknechte, die an der Zuchtlosigkeit der Badestuben stark beteiligt und mitschuldig waren, ihren schlechten Ruf mit vollem Recht; weniger die Scherknechte, die neben dem Scheren von Haar und Bart zunächst nur das Rasieren (event. Enthaaren) und Kopfwäschen besorgten und als Barbiere eine behördlich konzessionierte Korporation bildeten. Sie nahmen, was die Bader längst getan, nach und nach das Nägel- und Hühneraugen schneiden, Zahnziehen und mindestens seit dem 15. Jahrhundert das zur Ader lassen und Schröpfen in den Bereich ihrer Leistungen, und indem sie schließlich auch kleine Operationen ausführten, Wunden und dergl. behandelten, rissen sie die niedere Chirurgie – samt aller Quacksalberei — an sich und wurden zu Heilgehilfen.

So war es unvermeidlich, daß die Barbiere mit den Badern, die gleichfalls eine besondere Korporation bildeten, wegen Abgrenzung der Tätigkeit, vielfach in Streitigkeiten gerieten. In eine reguläre Zunft oder Innung gehörten beide nicht, schon weil die Zünftigen an der Ausübung des Gewerbes zusammen mit dem notorisch verdächtigen Bäderpersonal Anstoß nahmen; aber endlich vereinigten sich doch Bader und Barbiere wenigstens zu einem gemeinsamen Handwerk, dem nur noch die allgemeine Achtung fehlte.

Zwar erklärte i. J. 1406 Kaiser Wenzel sie für „ehrlich“, aber sein Privileg blieb wirkungslos, bis sie i. J. 1548 durch den Reichstag zu Augsburg abermals für ehrlich und für zünftig erklärt wurden. Am Ausgang des Mittelalters galten aber trotzdem die Bader samt ihrem Personal in den Augen des Volkes als anrüchige „unehrliche Leute“, *) zumal sie sich aus dunklen und verkommenen

Existenzen rekrutierten, deren Abstammung nicht immer klar lag.

*) Benecke, Von unehrlichen Leuten. Berlin 1889. (2. Aufl.)

Als zu Anfang des 16. Jahrhunderts die große reformatorische und politische Bewegung durch Deutschland ging, und man einsah, daß über dem Lebensgenuss im Bade doch noch höhere Güter existierten, die den Menschen beschäftigen müßten, waren die Bäder mit ihren heimlichen Gemächern ganz die geeigneten Orte, wo man in Ruhe die religiösen und politischen Tagesfragen diskutieren und die Neuerungen und Umwälzungen, natürlich im oppositionellen Sinne gegen Staat und Kirche, besprechen konnte. Ganz wie in der altchristlichen Zeit zu Rom! „Dort sitzen sie im Badestüblein und reden ketzerisch wider Gott und den Kaiser“ — so faßt treffend eine Predigt jener Zeit die Anschauungen der Behörden zusammen, die sich dadurch veranlaßt sahen, die Bäder aus politischen Gründen zu schließen, wofür bisher nur sanitäre Gründe maßgebend gewesen waren.

Endlich war noch ein unerwarteter Umstand eingetreten, der auf die Preise der Bäder von ungünstigem Einfluß war und dadurch den Besuch derselben erschwerte und allmählich weiteren Kreisen unmöglich machte.

Durch rücksichtsloses Niederschlagen der Wälder begann das Holz, dessen man zum Heizen in großen Mengen bedurfte, immer knapper und teurer zu werden, weshalb die Bader sich genötigt sahen, die Preise hinaufzusetzen, die anfänglich außerordentlich niedrig gewesen waren.

Während i. J. 1500 noch zu Stuttgart der Mann 2 Pfennig, die Frau 1 Pfennig, ein Kind über zehn Jahre alt 1 Heller zahlten, die kleineren Kinder — in manchen Orten die noch nicht konfirmierten Kinder — umsonst badeten, kostete i. J. 1624 in Berlin das Bad 8 gute Pfennige, mit zugehörigem und meist verlangtem Trinkgeld 2 Groschen, und gar in Wien setzte die städtische Löhnungsordnung von 1636 den Preis folgendermaßen fest: „Auf den Tisch 4 Kreutzer, von einer Wanne 6 Kreutzer, von einem Dienstboten Haar abschneiden 3 Kreutzer.“ Das waren Bäderpreise, die der Bader zwar haben mußte, wenn der Betrieb ihm noch den notwendigsten Verdienst abwerfen sollte, die aber für die große Masse des Volkes um so weniger erschwinglich waren, als seit mehr als hundert Jahren die Unruhe der Zeitläufte und das Elend der Kriege Handel, Gewerbe und Wohlstand dem Ruin entgegengeführt hatte.

Während so auf der einen Seite die Behörden den Besuch der Bäder einschränken mußten, gestatteten ihn auf der anderen Seite die allgemeinen Lebensverhältnisse nicht mehr; und als schließlich der dreißigjährige Krieg über Deutschland hereinbrach, hatte sich das Volk bereits aus den öffentlichen Bädern zurückziehen müssen; das Kriegselend hatte kaum noch nötig, dem Rest des mittelalterlichen Badewesens den Garaus zu machen.

Wohl oder übel mußte man einsehen, daß man auch ohne Bäder auskommen konnte, und vermied sie gänzlich. Die Badestuben gerieten völlig in Verfall; die armseligen Bauten zu zerstören, lohnte sich nicht einmal. Die Räumlichkeiten waren klein genug, um jedem beliebigen anderen Zweck zu erfüllen; mit Leichtigkeit konnten sie zu Wohnzimmern und Vorratsräumen wie zu Küchen und Backstuben eingerichtet werden, woraus sich erklärt, daß so gar nichts von den mittelalterlichen Bädern und ihrer badetechnischen Einrichtung auf uns gekommen ist.

So nahmen die Bäder des Mittelalters, in denen ein so vielbegehrtes, emsiges und fröhliches, wenn auch nicht einwandfreies Leben Jahrhunderte lang geherrscht hatte, ein bedauernswert unrühmliches Ende, wenigstens für die große Masse des Volkes, welches auf die Benutzung der öffentlichen Badestuben angewiesen war. Die Vornehmen und Besitzenden suchten und fanden Ersatz in den Bädern der Heilquellen, an denen auch in Deutschland von jeher kein Mangel war.

Quelle:

- Bäder und Badeanstalten by Wilhelm Schleyer. Leipzig: Scholtze 1909.

- Die Wartburg – Ein Denkmal Deutscher Geschichte und Kunst von Max Baumgärtel. Historischer Verlag Baumgärtel, Berlin 1907

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!