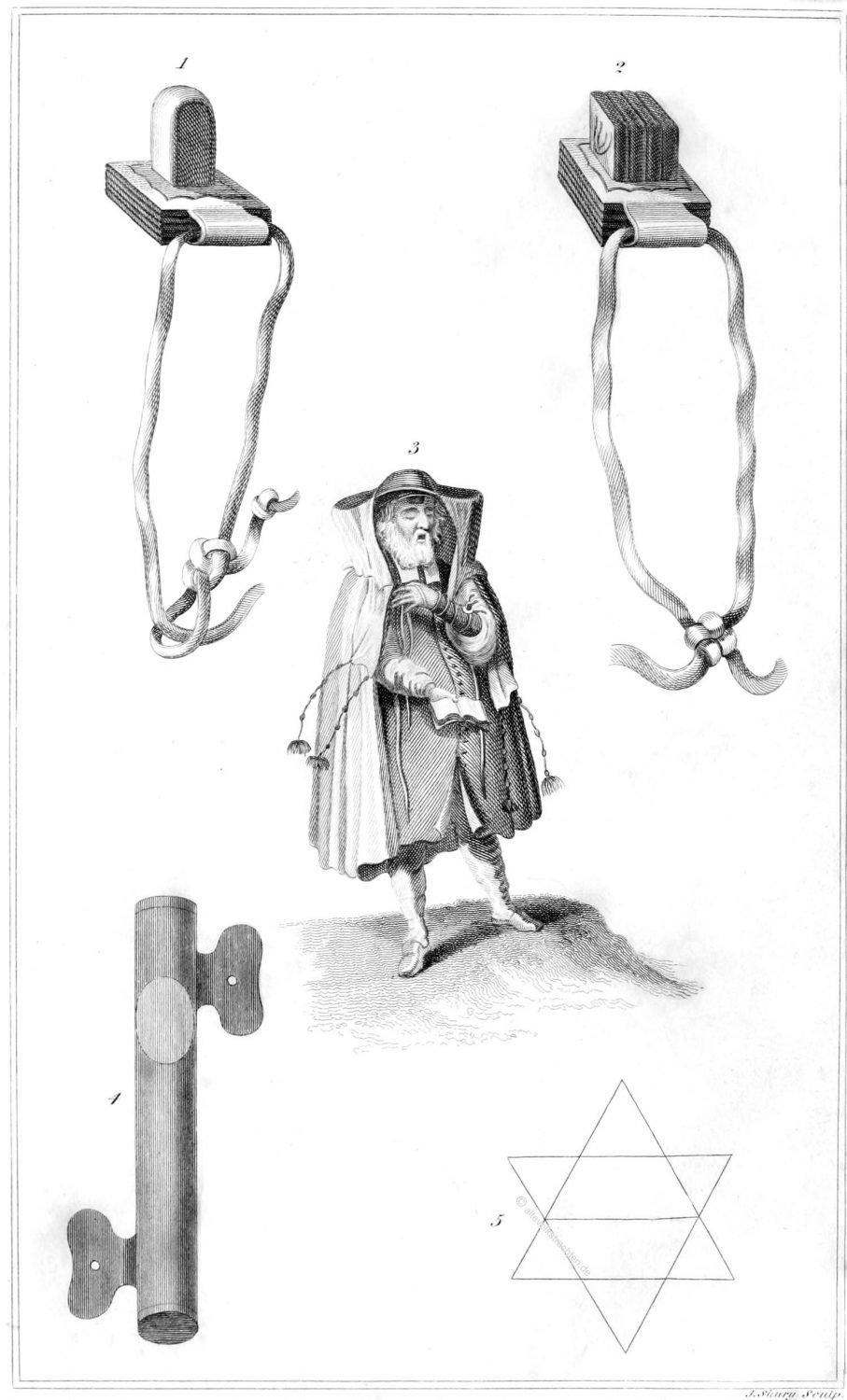

Ein Jude mit seinen Phylakterien beim Rezitieren der Gebetsformen.

Fig. 1. und 2. Phylakterium. 3. Ein Jude mit seinen Phylakterien (Gebetsriemen) beim Rezitieren der Gebetsformen. 4. Mezuzah. 5. Eine talismanische Figur.

Ein Jude mit seinen Phylakterien.

Phylakterie (von altgriechisch φυλακτήριον (phylakterion) ‚Schutzmittel‘) bezog sich ursprünglich auf Tefillin (deutsch Gebetsriemen), lederne Schachteln mit Tora-Versen, die von einigen Juden beim Beten getragen werden.

Tefillin oder Phylakterien, ist ein Satz von kleinen schwarzen Lederboxen, die Schriftrollen aus Pergament mit Versen aus der Tora enthalten. Tefillin werden von observanten erwachsenen Juden während des Morgengebets an Wochentagen getragen. In orthodoxen Gemeinden werden sie nur von Männern getragen, während sie in reformierten und konservativen (Masorti) Gemeinden sowohl von Männern als auch von Frauen getragen werden können.

Obwohl „Tefillin“ technisch gesehen die Pluralform ist (der Singular ist „Tefillah“), wird es oft auch als Singular verwendet. Die Armtefillah (oder Shel Yad) wird auf den Oberarm gelegt und das Band um den Arm, die Hand und die Finger gewickelt; während die Kopftefillah (oder Shel Rosch) über der Stirn angebracht wird. Sie sollen die Anweisungen der Tora erfüllen, als „Zeichen“ und „Erinnerung“ an den Exodus zu halten, als Zeichen dafür, dass Gott die Kinder Israels aus dem alten Ägypten herausgeführt hat.

Die biblischen Verse, die oft zitiert werden, um sich auf Tefillin zu beziehen, sind obskur. Deuteronomium 11:18, zum Beispiel, bezeichnet nicht explizit, was genau man „auf den Arm binden“ soll, und die Definition von „Totafot zwischen den Augen“ ist nicht offensichtlich. Mindestens seit dem 1. Jahrhundert n. Chr. verstanden viele Juden die Verse wörtlich und trugen körperliche Tefillin, wie archäologische Funde in Qumran und ein Hinweis im Neuen Testament zeigen. Das karaitische Judentum versteht die Verse jedoch als metaphorisch.

Eine Mezuzah (hebräisch: „Türpfosten“; Plural: mezuzot) ist ein Stück Pergament, genannt Klaf, das sich in einer dekorativen Hülle befindet und mit bestimmten hebräischen Versen aus der Tora beschriftet ist. Diese Verse bestehen aus dem jüdischen Gebet Schma Jisrael, das mit der Phrase beginnt: „Höre, o Israel, der Herr (ist) unser Gott, der Herr ist Einer“. Im etablierten rabbinischen Judentum wird eine Mesusa am Türpfosten jüdischer Häuser angebracht, um die Mitzwa (biblisches Gebot) zu erfüllen, „die Worte Gottes an die Tore und Türpfosten deines Hauses zu schreiben“ (Deuteronomium 6:9).

Einige interpretieren das jüdische Gesetz so, dass eine Mezuzah an jeder Tür im Haus angebracht werden muss, mit Ausnahme von Badezimmern (die kein Wohnraum sind), Waschräumen und Schränken, wenn sie zu klein sind, um als Zimmer zu gelten. Das Klaf-Pergament wird von einem qualifizierten Schreiber („sofer stam“) vorbereitet, der eine Ausbildung durchlaufen hat, sowohl im Studium der relevanten religiösen Gesetze, als auch in den eher praktischen Teilen, d.h. im Schnitzen des Federkiels und im Üben des Schreibens. Die Verse werden mit schwarzer, unauslöschlicher Tinte mit einem speziellen Federkiel geschrieben, der entweder aus einer Feder oder, in den heute seltenen Fällen, aus einem Schilfrohr hergestellt wird. Das Pergament wird dann aufgerollt und in den Koffer gelegt.

Quelle: Die Grundlagen der Gesetze des Moses, aus den „More nevochim“ (Führer der Unschlüssigen); mit Anmerkungen, Dissertationen und einem Leben des Autors von Moses Maimonides (1135-1204); James Townley (1774-1883), ed. London, Longmans, Rees, Orme, Brown and Green, 1827.

Ähnlich

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!