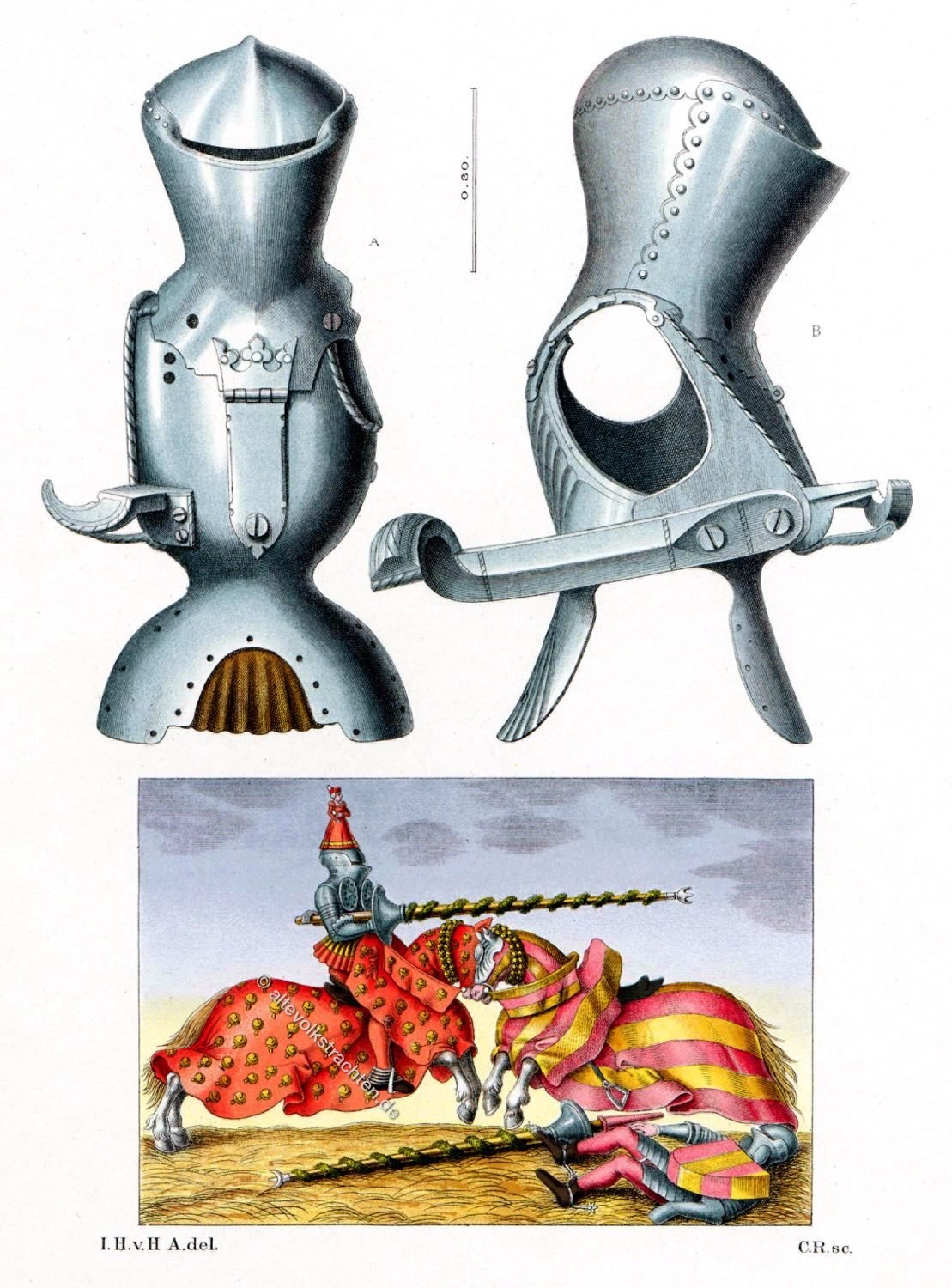

Das Turnier. Die Rüstung, der Rossharnisch. Rennen oder Stechen.

Das Turnier.

Das Mittelalter und das Ritterwesen waren unwiederbringlich dahin, seit in den Städten die Buchdruckerpresse arbeitete und in den Schlachten die Muskete krachte. Die ganze Wehrverfassung bekam neue Grundlagen.

Aber in der Ritterschaft selbst konnte man so schnell nicht jene Zeit vergessen, in der der eisenumpanzerte Mann die Entscheidung im Kampfe gab und der gerüstete Reiter das Gefecht zu einem erweiterten, nach Gesetzen der Ritterlichkeit geregelten Turnier machte. Mit Ingrimm sah man das Übergewicht dem Haufen der Landsknechte zufallen, von dem die Ritter durch Überlieferung und Vorrechte der Geburt getrennt waren.

In jene Zeit nun, in der das Rittertum selbst seine Bedeutung verlor, fallen die Versuche, es durch künstliche Mittel aufrecht zu erhalten. Kaiser Maximilian I. begann das Turnier eifrig zu pflegen. Um das Jahr 1500 dürfte dasselbe in Deutschland zu seiner höchsten Blüte gelangt sein. Längst schon war der Speerkampf nicht mehr der eigentlich entscheidende im Ernstfalle. Die Furcht vor der Kugel hatte das Bedürfnis nach starken Eisenrüstungen gesteigert. Nun erst fand eine völlige Umhüllung des Reiters mit Platten statt. Und dieser entsprechend musste das Turnier seine Gestaltung ändern. Der Reiter war unbeweglicher geworden, seine Rüstung wurde für die Schlacht weniger verwendbar, er begann sie geradezu nur für das Turnier einzurichten. Dieses, früher ein Mittel zum Zweck der besseren Übung zum Kampf, wurde mehr und mehr zum ritterlichen Spiel.

Die Höfe pflegten es, und die Fürsten beteiligten sich selbst eifrig an den Rennen und Stechen. Davon geben die Turnierbücher Kunde, in welchen sie ihre ritterlichen Taten in Wort und Bild verewigen ließen. Maximilians I. „Frey dal“ fand bald eifrige Nachfolge. Da ist in München „Hans Schwenkhs Wappenmeistersbuch“ von 1544, in dem die Turniere Herzog Wilhelms IV. von Bayern dargestellt sind (herausgegeben von Th. und Cl. Senefelder und Fr. Schlichtegroll, München 1817), in Berlin das Turnierbuch des Herzogs Heinrich des Mittleren von Braunschweig-Lüneburg, in Dresden die Turnierbücher Kurfürst Johanns des Beständigen von Sachsen, seines Sohnes, des Kurfürsten Johann Friedrich I. des Großmütigen, und des Kurfürsten August I., da sind ferner in Berlin einige Schönbartbücher, in welchen die Rennen der Nürnberger Geschlechter dargestellt sind, endlich Holzschnitte verschiedener Meister, welche die Vorgänge des Turniers schildern. Ferner entstanden gedruckte Turnierbücher, die die Bedingungen und Regeln des Stechens darstellen. Dieses Material, dessen Literatur schon Schlichtegroll ziemlich vollständig gibt und zu dem in neuerer Zeit nur noch die trefflichen Kataloge der Wiener Sammlungen sowie die ausgezeichnete Veröffentlichung des Freydal durch Quirin von Leitner Neues hinzugebracht haben, ist schon vielfach benutzt worden.

Meine Absicht ist nicht, nochmals ein Gesamtbild des Turnierwesens zu geben. Ich will hiermit jenes nur ergänzen, welches Leitner nach den ihm zugänglichen Quellen für Kaiser Max‘ Zeiten entwarf. Mir lag hierzu eine Anzahl von Akten des Hauptstaatsarchivs und des Oberhofmarschallamtes zu Dresden vor, Nachrichten über das Turnierwesen aus der Zeit von 1550 bis zum dreißigjährigen Krieg, welche einen tiefen Einblick in dessen letzte Zeit geben. Es sind namentlich die vom Kammer Sekretär Jenitz gemachten Berichte über unter Kurfürst Moritz und Kurfürst August von Sachsen gehaltene Rennen und Stechen, ferner Akten über die Ritterspiele unter Kurfürst Christian IL Da dieselben nun noch dazu durch zahlreiche Abbildungen erläutert werden, so ergeben sie den Anhalt zu der nachfolgenden Schilderung kulturgeschichtlich merkwürdiger Feste.

Zunächst muß festgestellt werden, dass ich keinen Fall kenne, in dem das Turnier als Ernstkampf aufgefaßt wurde. Wenn an den Rennzeugen des Dresdner historischen Museums angeschrieben steht, dass dieselben im „Scharf rennen“, bei den „Gottesgerichten“ getragen worden seien, so ist nur das erstere wahr, das zweite eine jener längst veralteten Anschauungen, welche das historische Museum bis vor kurzem mit gleicher Achtung wie die ihm anvertrauten Gegenstände vor Wandelungen bewahrte. Die Fürsten jener Zeit rannten scharf mit den Gästen ihres Hauses. Man that sich gegenseitig eine Ehre an, indem man zum Turnier gegeneinander aufritt.

Zur Fastnachtszeit erliessen lebenslustige Fürsten Rundschreiben, in denen sie ihre Nachbarn herausforderten. Man unterbreitete dem Ganzen einen dichterischen Gedanken; bald nannte sich der Fürst nach einem Helden der alten Rittersage, bald legte er sich einen römischen oder orientalischen Namen bei, unter dem er mit zeitüblichem Schwulst die rittermässige Welt gegen sich aufrief. Er war der „Maintenator“, der einen von ihm gestifteten Ehrenpreis verteidigte, und seine Gäste, „die Aventuriers“, suchten ihm denselben im Turnier abzugewinnen. Es war ein Kampfspiel unter Freunden, etwa wie die Bestimmungsmensur unter Korpsstudenten.

Nachdem man sich gegenseitig vom Sattel gerannt, tanzte man abends in einem Reigen, zechte man an einem Tisch. Ja, der Fürst weigerte sich nicht, seinen Hof dienern Stand zu halten, mit ihnen Lanzen zu brechen, sich von ihnen in den Sand strecken zu lassen: Nirgends die geringste Andeutung, dass das Rennen das Wesen eines Duells oder gar eines Gottesgerichtes gehabt habe.

Daher vermied man auch sorgfältig alles, wodurch der festliche Grundzug durch blutigen Ernst gestört worden könnte. Mit Sorgfalt wurde dem Reiter die Rüstung umgelegt, mit Vorsicht wurde ihm das Pferd für das Kampfspiel eingeritten und dressiert. Beim Rennen war der „Renngaul“, seine Kraft und Schulung von grosser Wichtigkeit. Kurfürst August besass 1554 14 solcher Renngäule in seinem Stall. Oft kauften und entliehen fremde Fürsten einige derselben. Es genügte also nicht jedes Pferd. Die Ansprüche an das Tier waren grosse. Schon die Rüstung war eine umständliche; der Rennsattel sah etwa dem heutigen englischen gleich, d. h. war nicht mit hohen Bügen versehen und namentlich hinten flach gebildet, so dass der Reiter, wenn er infolge des Stosses nach rückwärts fiel, nicht an dem Sattel hängen bleiben konnte. Vor der Brust hatte das Tier einen starken Polster. Über dem Sattel und dem ganzen Tier lag ein Gelieger (Rossharnisch) aus Stoff, welches fast bis auf den Boden herab reichte. Diesem Behang begegnet man schon im frühen Mittelalter, namentlich findet man ihn auf Siegeln abgebildet. Im Laufe des 16. Jahrhunderts nimmt er an Grösse ab. Schon bei dem Rennen zwischen Kaiser Maximilian I. und Herzog Johann zu Sachsen, welches 1498 zu Innsbruck stattfand, trug der Gaul des Kaisers eine auffallend kurze, in langen Fransen endende Schabracke in prächtig mit dem Granatmuster verziertem Goldbrokat. Als „im Laufe des 16. Jahrhunderts das Turnier an Ernst verlor, wurde in den Ringelstechen und ähnlichen Lustbarkeiten das Gelieger mehr und mehr eingeschränkt. Es zog sich nicht nur über den Leib des Gaules, sondern auch über dessen Kopf, und zwar wurden Augen wie Ohren fest umschlossen. Nach dieser Richtung stehen die Gelieger auf den Rennpferden des königlich historischen Museums zu Dresden, die einzig erhaltenen, welche ich kenne, im Gegensatz zu den Bildern. Sie sind wohl nachträglich geändert worden, denn man erkennt deutlich, dass dieselben erst später schwarz gefärbt wurden, und dass die jetzt an den Rändern in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts angebrachte unschöne Goldborte nicht alt ist. Um den Hals trug der Gaul stets einen Kranz von Schellen.

Das Gelieger war auf das prächtigste geziert, in den lebhaftesten Farben gehalten und bestickt. Es trug entweder das Wappen oder den Namenszug des Renners, oder Wahrzeichen, welche auf ihn hinwiesen. Namentlich die Fürsten selbst scheinen sich in abenteuerlichem Schmuck, in „Inventionen“, gefallen zu haben. Es fehlt neben den reichsten ornamentalen Verzierungen nicht an Figürlichem. Da ist ein Gelieger ganz bedeckt mit Eulen, ein anderes mit Hasen, Mäusen oder Füchsen. Die Tiersage spielt eine sichtlich nicht geringe Rolle in den launischen Darstellungen. Aber auch die Zeitgeschichte berührende Bildwerke fehlen nicht. So ritt 1553 Kurfürst Moritz von Sachsen auf einem Gelieger, auf dem eine reiche figürliche Darstellung zu sehen war: Der Sattel war mit einem Gewölk verziert, aus dem nach allen Seiten Blitze hervor fuhren. Das Gelieger war in gelbem Stoff hergestellt, die Blitze stürzen die Erd- und Himmelskugel, sowie einen Pfaffen und einen Pfarrer kopfüber in das Meer, welches an der unteren Borte des Geliegers dargestellt ist. Seeweiber und Tritonen erwarten hier die Fallenden mit freudigen Gebärden. Der Hohn, mit dem Moritz‘ welterschütternde Siege über die protestantischen wie die katholischen Mächte hierdurch dargestellt wurden, ist unverkennbar.

Nach den im historischen Museum erhaltenen Geliegern wurden die bildlichen Darstellungen, hier Wappen, in Applikationsstickerei und Plattstich hergestellt und wohl teilweise nur auf das Tuch geheftet, um abgenommen und anderweitig verwendet werden zu können.

Die Rüstung des Reiters in ihren Einzelheiten, namentlich die feineren Unterschiede für die verschiedenen Arten des ritterlichen Spiels zu schildern, ist nicht meine Absicht. Ich verweise auf Quirin von Leitners Vorrede zur neuen Auflage des Frey dal, als die beste Darstellung über die hier einschlagenden Verhältnisse und namentlich auf W. Boeheims demnächst im Verlag von E. A. Seemann erscheinende Waffenkunde.

Die Rüstung zum Rennen oder Stechen war nicht so beschaffen, dass sie nur von einem einzelnen getragen werden konnte. Rennzeuge wurden vielfach aus der Dresdner Rüstkammer für fremde Fürsten geliehen. Selbst Kurfürst Joachim IL von Brandenburg entlieh sich daselbst 1561, weil er in eigener Rüstkammer kein passendes Zeug hat, ein solches von Wolf von Schönberg, welches ihm „ungefähr“ passen würde. Hieraus, wie aus anderen Stellen und aus dem Vorhandensein einer grossen Anzahl von Kriegsrüstungen im historischen Museum, geht nun anderweitig hervor, dass in der kurfürstlichen Rüstkammer nicht nur die Zeuge des Fürsten selbst, sondern auch jene für seine Diener aufbewahrt wurden, dass die Rüstkammer mithin auch zugleich eine Art Zeughaus für ernstere Fälle darstellte. Heisst es doch in der sächsischen Hofordnung vom 5. April 1586.

Denn hierbei gab es Schwierigkeiten genug. In den Berichten über die Rennen von 1553 und 1554, die der Kammermeister Hans Jenitz für Kurfürst August verfasste, sowie aus den Abbildungen lernt man dieselben deutlich kennen. Zunächst lag viel an der Schulung und am guten Willen des Renngaules. In sein Gelieger gehüllt, belastet vom Gewicht des Reiters und seines gegen 100 kg schweren „Zeuges“, umgeben von der Menge der um den Gerüsteten Beschäftigten, beim Dröhnen der Trompeten, Klingeln des Schellengeläutes an seinem Halse, Klappern der Eisenschiftungen konnte es nicht fehlen, dass die Gäule „nit woll zugehen wollen“. Einmal heisst es, der Gaul habe so „getobt, das su das rennen ohne treffiche gefahr nit haben volnbringen können“. Aber selbst, wenn die Pferde auf die Bahn gebracht sind, brechen sie noch öfters aus, wenden sich um und bringen dadurch sich und den Reiter in Gefahr.

Der Zweck des Rennens und Stechens ist, den Gegner „aus dem Sattel“ zu bringen oder doch die meisten Lanzen zu brechen. Es entschied dabei keineswegs die Armkraft, sondern mehr die Größe des Widerstandes gegen die Unbilden des Turniers. Wer sich am längsten auf dem Gaul hielt, ohne den Helm abzunehmen oder das Visier zu lüften, ward des besten „Dankes“ würdig befunden. Im Rennen selbst kommt es zunächst auf einen sicheren Stoss an. Der in der Schwebe gehaltene Spiels musste auf den Bart und die die linke Schulter deckende Tartsche des Gegners gerichtet werden. Diese zu treffen erschwerte der Galopp des eigenen wie des gegnerischen Pferdes bedeutend. Der Augenblick musste mit Geistesgegenwart benutzt werden, damit der Stoss richtig sass. Weiter aber bedurfte es einer grossen Festigkeit im Sitz. Deshalb waren die Beine ungerüstet, nur durch die breiten „Diechlinge“ verdeckt, die am Sattel festhingen. Es galt, festen Schilds am Gaul zu behalten.

Die Reiter stellten sich mit rechts eingelegtem Rennspiels gegenüber und rannten in kurzem Galopp gegeneinander, indem sie ihre Rosse so steuerten, dass sie dicht rechts aneinander vorbei liefen. Beide Spiesse standen also im Augenblick des Stosses dicht nebeneinander und fast parallel und waren nur ein wenig nach hinten geneigt. Der Reiter hält den Spiess nur fest zwischen den beiden Rüsthaken und vermittelt so die Wucht des Anlaufes von Pferd und Mann auf den Gegner. Er lässt den Rennspiess nach dem Stoss sofort fahren, indem er den rechten Arm hoch erhebt oder mit der Hand den vorderen, freigewordenen Rüsthaken erfasst. Der Spieß fällt zu Boden. Jedenfalls war die Gefahr gross, den Arm beim Stoss zu beschädigen, der deshalb auch oft stark wattiert gewesen zu sein scheint.

Herzog Wilhelm IV. von Bayern brach bei dieser Gelegenheit am 3. Februar 1513 den Arm vor dem Ellenbogen, sass aber schon ein Jahr später, am 15. Februar 1514, wieder im Rennsattel. Man lernt auf diese Weise Zweck und Herkommen der gepufften, umfangreichen und schweren Ärmel der Männergewänder jener Zeit kennen. Die Folge des Stosses war in der Kegel, dass die Reiter in ihrem Sattel zu schwanken begannen. Kaspar Nothaft von Wernburg rannte 1568 gegen ein Scheunentor, um durch seinen Sturz zu beweisen, dass er, nachdem er unerschüttert aus zahlreichen Rennen hervorgegangen war, nicht etwa an den Sattel angeschraubt sei. Die gleichzeitigen Berichte und Bilder geben von der Wirkung des Stosses anschauliche Darstellungen. Entweder erhält der Reiter nur einen „guten Schnappen“, bleibt aber noch im Sattel, „versitzt den Stoss“, wie es heisst, oder er schwankt. In diesem Falle springen ihm die Rüstknechte zu Hilfe.

Es heisst z. B. von Rennern, er wäre „nit sitzen geblieben, wo man ihm nit geholffen“. Ein anderes Mal haben beide Renner „am gaull geschwebt, do man sy auch nit gehaltenn, hettenn Sy alle bayde lehre Sattel gemacht“. Ein Dritter wird „aufsm Sattel“ gehoben, hat sich aber „fast mit denn schenckeln beholffen, bis der gaull mit Inne gefallen“. Manchmal kam es auch vor, dass Ross und Reiter nach vorn zusammenbrachen, wenn der Stoss fehlgegangen, der Schwung des Anlaufes also zu stark war.

Das Gewöhnliche aber bei einem gelungenen Rennen ist, dass einer oder beide zu Boden fallen, dass sie „abgerannt“ worden. Bald ist der Reiter nach dem Treffen langsam „hinter dem Gaule herabgewuscht „, oder er „thut einen Fall“, wird „hinter den Gaul gerannt“. Die Stürze sind oft sehr ernster Art. Es ist schwer zu verstehen, dass nicht öfter Unfälle vorkamen. Nur die starke Wattierung des Unterzeuges und die Weichheit des Bodens — man sieht auf Gödings Bildern, dass dieser mit Lohe oder dergleichen belegt war — vermögen dies zu erklären. Doch war ein Unfall nichts Seltenes. Wiederholt wird ein Sturz als besonders „hart“ bezeichnet. Es heisst, er sei so gefallen, „dass man ihm helffen müssen“.

Während des Fastnachtturniers 1554 zu Dresden wurde die Hochzeit des Georg von Wehsa gefeiert. Der Bräutigam rannte mit einem Herrn von Ragwitz, welcher ihn „zwischen denn Schiftungen“ traf und „ledig“, d. h. allein, ohne selbst zu fallen, herabrannte, „Ime auch einen solchen harten stoß bracht, das er eine gute Zeit hernach gar temisch und besonnen worden“ — aber der Beschreiber des Turniers fährt alsbald fort: „und ist lustig antzusehenn gewesenn“. Als Graf Hans Georg von Mansfeld 1554 nach einem Rennen, in dem er den Herzog Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg abgerannt hatte, wieder auf die Bahn ritt, ist ihm „ein Omacht zugestoßen, das man Ime den helmb auf der bahne aufschrauben und abnehmen müssen“. Ein anderes Mal wird ein Reiter vom Gaul derart an den Schenkel geschlagen, daß er das Turnier aussetzen muß. Man legte großes Gewicht darauf, ob der Fall schnell oder „gemach“ geschah. Hans von Schweinichens Vater, der sich höflicher weise absichtlich vom Gaul fallen ließ, nachdem er den Kurfürsten von Sachsen heruntergestoßen hatte, zeigt, dass dies mit gutem Grund geschah.

Oft widersteht die Rüstung dem Stosse nicht, namentlich wenn die Tartsche oder der Bart nicht richtig getroffen wird. Am „Rennhut“ oder sonst an der Rüstung werden die „Schiftungen“ abgestoßen, so dass der Reimer nicht wieder auf die Bahn kommen kann. Herzog Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg wird 1554 vom Grafen von Mansfeld „also gewaltig herabgestochen, des sein f. g. der Zeugk ganz zerbrochen, das sy nit mehr stechen können“.

Wenn aber der Sturz ohne Unfall geschieht, so wird dem Reiter wieder „auf den Gaull geholffen“ und wiederholen sich die Rennen mehrfach. Bei einem Turnier kam es beispielsweise zu fünf Rennen, in welchen beide Renner zweimal fielen. Ein anderes Mal, bei einem 1551 in Weißenfels abgehaltenen Turnier zwischen Herzog August zu Sachsen und Otto von Ebeleben, bei dem aus dem Rennen „wegen der Gäule nichts worden, haben aber die Renner zu Fuß vollbracht vnnd ist Ebeleben uf die knie kommen“.

Ein häufiges Vorkommnis ist das Brechen des Rennspießes, obgleich dieser bei einer Länge von etwa 4 m die Stärke von 8 — 10 cm hatte. Zumeist bricht er „hinter dem Kerbeisen“, d. h. an der Spitze, oft sogar zweimal. Dann führen die Reiter „ire spiefse und strumpf uber die baue“, denn das Brechen der Spiesse galt jederzeit für ehrenvoll für beide Teile. Manchmal fällt aber auch der Spiels „aus der Wage oder Rusthaken“. Ein anderes Mal bei einem Rennen zwischen Siegmund von Miltitz und Herzog Wolf von Braunschweig biegen sich die Spiesse. „Und wie sich die Renspiels wider gestreckt, hat Miltitz den Hertzog auss dem Sattel gehoben, das s. f. genad gefallen“.

Bei einem Rennen zwischen Siegmund von Pflug und Wenzel Lassata 1554 „verschränken u sich die Spiesse nach dem Treffen derart, dass Pflugs Gaul wild wird, ausbricht, springt und „tobt“, so dass die Zügel reissen und der Reiter herabfällt. „Seint also als gerumbte alte Renner gleichwohl ditzmal ethwas schimpflich abgetzogenn“.

Ein anderes Vorkommnis ist, dass die Eisen nicht „fassen“, sondern an den Tartschen abgleiten. Da die Renner mit weit nach vorn übergebogenem Körper des Stosses gewärtig sind, kugeln sie oft, und namentlich wenn sie gegenseitig nicht getroffen haben, vorn über. In dieser Lage sehen wir Jörg Truchsess in einem Rennen mit Herzog Wilhelm IV. von Bayern 1518.

Schwierig muss es auch gewesen sein, die Gäule auf der richtigen Bahn zu erhalten. Bald rennen dieselben gegeneinander „dass der schweyss zum Halls herausgegangenn“, bald rennt der Gegner den Gaul „hinter den Sattel“ oder auch an den Kopf, dass er scheu wird „im anderen Ritt gestutzt, sich gewendet vnd keinen rechten Lauff mehr thun wollen“, so dass das zweite Rennen ausfallen muss. Oder der Gaul steht nicht, wie er soll, nach dem Stoß still, so dass der ohnehin schwankende Reiter zu Boden geworfen wird.

Das Gefährlichste für den Reiter scheint es gewesen zu sein, wenn der Gaul mitsamt dem Reiter unter der Wucht des Stolses zusammenbricht. Auf einzelnen Bildern kugelt er sich auf dem Rücken. Es ist kaum denkbar, dass unter solchen Umständen die Rüstung den Reiter vor Quetschungen bewahrt habe. Nicht minder bedenklich war es, wenn der Gaul mitten in der Bahn ausbrach und sich wendete, somit der eine Renner befürchten musste, den anderen an einer ungedeckten Stelle zu treffen. Dann floss wohl gelegentlich Blut in reichlichen Strömen, wie bei einem in Nürnberg abgehaltenen Turnier, bei dem ein Kämpfer vom anderen durch den Schenkel gestochen wurde. Der Scherz, welcher bei einem Ansbacher Turnier gemacht wurde, Blechflaschen mit rotem Wein vor die Tartschen zu hängen, um so die Damen in Schrecken zu versetzen, fand dann eine herbe Bestätigung. Brach der Gaul nach der Seite aus, so scheint es unbedingte Regel gewesen zu sein, wenn es bei der Wucht des Anlaufes möglich war, das Rennen abzubrechen.

Aber nicht nur zwei Renner erscheinen auf der Bahn. Oft ritten dann drei oder sechs an, um so ein „Gedritts“ zu bilden, bei dem ein oder zwei Paare das „Vorrennen“ haben, der Dritte aber wahrscheinlich dem Sieger gegenüber treten musste. Den Schluss des Turniers bildete ein grösserer Kampf. So heisst es bei dem mehrfach genannten Dresdner Rennen von 1554: „Letzlich hat man soviell Stecher, als man helmb vnd gaule haben können, ausgefertigt vnd seindt Ir Neun aufkommen“. Da gibt es denn „die besten Treffen vnd lustigsten Fälle“. Ein Reiter „macht neun ledige Fälle“, d. h. wirft neun Gegner vom Sattel, ohne selbst zu fallen. „Wan aber beide zugleich gefallen“, heisst es weiter, „die fälle seint nit verzaichnet, sondern gegen einander verglichen worden“, d. h. zählen bei Verteilung der „Däncke“ nicht mit. Nach und nach werden aber „Ross vnd man so verdrossen, das man ablassen“.

Es zeigt sich also, dass die „Justicierer“ das Ergebnis der Rennen aufzeichneten. Dem, der sich am besten gehalten, der die meisten Sattel „ledig“ gemacht hatte, ohne selbst „abgerannt“ zu werden, erhielt einen der vom Veranstalter des Turniers ausgesetzten „Däncke“, deren meist drei waren, und die in Dresden 1554 je aus einem Kranz und einem Ring bestanden. Neben dem Dank erwarb man auch den „Vortanz“ bei dem am Abend des Turniers abzuhaltenden Tanze. Bei grösseren Rennen waren die „Däncke“ selbstverständlich viel wertvoller. So schenkte Kaiser Maximilian II. von dem Goldschmied Hans Teucher in Augsburg für 2400 fl. erkaufte Kleinode 1567 dem Kurfürsten August zum Turnier.

Es waren im 16. Jahrhundert verschiedene Arten des Turniers üblich. Die bisher geschilderten wurden als „Rennen“ oder „Stechen“ bezeichnet. Der Unterschied zwischen beiden war ein geringer. Er bestand wesentlich in der Gestaltung der Spießspitze, die beim Rennen „gekrönelt“, d. h. stumpf und mit einem Kranz von Zacken versehen war, während sie beim Stechen in einem vierseitig geschmiedeten Dorn bestand. Die Ausrüstung war bei beiden Arten dieselbe, ja es brauchten nicht einmal beide Gegner gleicheSpiesse zu tragen. Man nannte solche Turniere, die halb Rennen halb Stechen waren, „Halbierungen“.

Am österreichischen Hof kam früh das „welsche Stechen“ „vber die Palia“ auf. Die Herkunft des Wortes ist nicht ganz klar, Palio heilst der Kampfpreis, correre il palio um den Preis rennen; Baglio ist ein technischer Ausdruck, der soviel etwa wie Querbalken besagt. Dieser dürfte dem Worte zu Grunde liegen. Schon im Frey dal, dem Buch, in dem die Turniere Kaiser Maximilians I. abgebildet und beschrieben sind, wird diese Kampfart dargestellt. Dort trennte eine Planke die beiden Renner, so dass die Pferde sich nicht mehr berühren konnten, indem jedes rechts längs derselben angaloppierte. Herzog Adolf von Schleswig-Holstein bat 1501 den Kurfürsten August schriftlich, ihm seinen Plattner zu schicken, welcher Stechzeuge „so mann Vber die Balge gebraucht“ fertigen könne. Markgraf Georg Friedrich von Brandenburg-Ansbach ersuchte denselben Fürsten, ihm, da er sich im „Ballija -Stechen“ mit seinen Hof Junkern üben möchte, einen Rüstmeister zu senden, der es ihm lehren könne. Die „alte rüstung vnd Manier, mit dem Stechen vnd Rennen“, sagt er, „ist Inn deutschen Lannden Itzo nit so gar mehr alls vor Jharen In gebrauch, Aber Itziger Zeit die neue Rüstung vber die Ballia zu stechen An vielen Furstenhöfen sehr gebreuchlich“. Schon 1505 muss sich Erzherzog Ferdinand von Tirol nach Dresden wenden, um einen Plattner zu bekommen „so die teutschen rüstung schlecht.“

Aber auch das Palienstechen hatte bald ein Ende. Kurfürst August und Erzherzog Ferdinand scheinen die letzten Fürsten gewesen zu sein, die das Rennen pflegten. Als sie älter wurden, scheint es ganz aufgehört zu haben. In Norddeutschland, dessen Fürsten, wie wir sahen, in größter Zahl Reimzeuge in Dresden entliehen, selbst also kerne oder nur ungenügende besaßen, dürfte es nie recht in Blüte gekommen sein.

Länger erhielt sich das „Scharmützel“. Aus der sehr anschaulichen Schilderung eines solchen gelegentlich des Festes, welches Kurfürst Moritz 1553 zur Fastnacht in Dresden gab. geht hervor, dass das Scharmützel etwa dem heutigen Manöver entspricht, mit dem allerdings entscheidenden Unterschied, dass das Ganze als Vergnügen und nicht eigentlich als ernste Kriegsübung aufgefaßt wurde.

Auf dem Dresdener Altmarkt war ein festes Haus errichtet, welches von der einen Partei verteidigt, von der anderen gestürmt wurde. Die letztere bestand aus „4 Rotten vom Adell zu Ross“, alle türkisch, doch jede in besonderer Farbe gekleidet, und aus 40 Hackenschützen, die als „Janitzscheer“ angezogen waren. Die Reiter trugen „türkische bund vnd zipfliche kapffen vber den hauptharnisch, dergleichen tartzschen vnd tornirspiess mit türkischen fendlein einerlei färb auch stieffein und Sebeln nach türkischer manier“. Sie führten auch Geschütz bei sich. Der Angriff geschah den Regeln der Kriegskunst gemäss nach vorher in den Einzelheiten vom Kurfürsten festgestelltem Plane. Die Verteidiger hatten auch Geschütze in ihrem Hause. Aber mehr als der Donner der Karthaunen mögen den Stürmenden die „viel hundert topf zum herrauls werfen“ unbequem gewesen sein, welche ihren Gegnern zur Verfügung standen. Doch war bestimmt, dass keiner „bay vormeydung vngnad“ dieselben „mit sandt, kott oder aschen füllen“ solle.

„Halbe Spisse“, „Gabeln zum Herabstossen“ waren der Besatzung zur Verteidigung übergeben. Es war auch festgestellt, dass beim Sturm „etliche mögen niederfallen vnd sich stellen gleich als ob sy beschädigt wären“. Endlich haben die „husseern“ die Burg erobert. „Etlich Junckern, so sich verseumbt vnd begriffen worden“, wurden „sehr vbel abgebleuet“. Aber dieses Vorkommnis störte die Festfreude nicht. Denn der Berichterstatter sagt am Schluss „Vnd ist dieser schimpf, der doch einem ernst sehr gleich gesehen, ohne schaden außerhalb guter truckener (unblutiger) Schlege abgangen“.

An Stelle des Scharmützels wurde Fastnacht 1554 ein „Klöppertornier“ abgehalten. Woher dieser Namen kommt, zeigt sich aus der Bestimmung, dass kein Mitreitender einen verdecktenn gaull, sondern allein leichte pferde mit verdeckter Styrn“ haben sollte, also leichte Reitpferde, Klepper, mit einer „Roisstirn“ als einzige Rüstung. Es wurden 2 Rotten zu 7—8 Pferden je unter einem Oberstgebildet. Jeder trug seinen Kürals, aber keine andere Wehr als „thurnierspiesse und Ider zwey schwertt“. Turnierspiesse sind leichtere, aus schwächerem, tiefer gekehltem Holz gebildete Stangen, die wohl auf dem Rüsthaken lagen, aber nur mit der Hand in der Schwebe gehalten wurden. Von zwei Seitenstraßen ritten erst die Obersten, dann die Rotten sich an, aber niemand traf die anderen — ein Beweis dafür, wie unbeholfen doch der ganze Kampfapparat war. Nun griff man zu den Schwertern, trieb sich auf der Bahn herum, aber bald sind alle sehr „abgearbeitet“. Nur ein Herr von Karlowitz hielt sich fest an einen Herrn von Staupitz „und Inen dermassen geengstigt vnd zurück auss der Bahn getriebene, dass die Kriegswertell etlich mahl auss einem mitleyden fridt nehmen und scheyden müssen, hatt Ime das fürfallend fisier am hauptharnisch gar zerschlagen und seinen Gaull aufs Eyis gedrängt, das Er baldt einen ferlichen fahl gethan“.

An alten Rüstungen, namentlich an den Helmen der sogenannten „Kampfrüstungen“ sieht man oft Spuren von starken Schwerthieben. Namentlich der Helmkamm ist oft von solchen beschädigt. Dieselben rühren wohl größtenteils aus Turnieren wie den eben geschilderten, nicht aus dem ernsten Kampf her. Denn im Kriege wurden schon längst auch von den Fürsten „knechtliche Rüstungen“ und „Sturmhauben“ getragen, d. h. schwere Panzer, bei denen es wesentlich auf den Schutz der Brust und des Kopfes ankam, nicht mehr auf eine Umhüllung aller Körperteile, wie im Turnier. Denn schon bildete die Beweglichkeit des Heeres eine zu grolse Rolle im Kampf, als dass die Führer so ungefüge Kleidung hätten tragen können.

Was den Herren im Turnier als edelmännisch galt, das ahmten die Bürger und Bauern in ihrer Art nach. In den Nürnberger Schönbartbüchern sieht man Turniere, die die Nürnberger Plattner abhielten. Zum Rennen gerüstet, sitzen sie je auf einem auf Schlittenkufen gelegten Fass oder einer Bank. Ein bemaltes Brett vertritt den Pferdekopf, die Buben und Gesellen sind vor

die Schlitten gespannt und ziehen an Stricken die beiden Gewappneten gegeneinander. Da es die Plattner Nürnbergs waren, die sich an diesem Fastnachtscherz vorzugsweise beteiligten, so scheint es ausgeschlossen, dass es geradezu eine Verhöhnung der adligen Kurzweil darstellen sollte. Dem Humor waren ja damals die Zügel frei gelassen.

So veranstaltete der Kurfürst August beim grossen Dresdener Armbrustschießen von 1554 auch ein Bauernrennen, in dem die berittenen Dorfhelden mit Krücken, und Stechstangen zu Pferde gegeneinander ritten. „Seint auch ainstheils uber denn entpfangen puffenn also gegen ainander ergrimmet, das sie nicht von ainander lassen wollenn, habenn bisweilenn die Pferde vmbge- wechselt vnnd vil harter vnnd geferlicher Püffe vnnd feile ainander zugebracht, Eins theils habenn sich auch Schlim genug gehalten, wie es pflegt zutzugehenn“. Endlich matten auch sie ab, bis der Abzug befohlen wird. Der Bauer Paul Frenzel aus Strehlen aber hatte 16 Gegner vom Gaul gestossen und erhielt als Dank ein „kindisch Rockstück“.

Anderer Art als diese Reiterkämpfe war das Fussturnier. Eine ausführliche Beschreibung eines solchen findet sich in den Akten des Dresdener Oberhofmarschallamtes. Leider stammt dieselbe erst vom Jahre 1614. Dieselbe zeichnet sich aber dadurch aus, dass die in 17 Abschnitte eingeteilte Turnierordnung völlig wiedergegeben ist, dass wir somit auf das klarste einen Einblick in die Art des Kampfspiels erhalten. Dort heißt es: „Wer die mehrern Spiesse am höchsten vnnd zierlichsten manlich brechen wirdt . . . soll den Danck mit dem Spiels haben“. Und ferner: „Wer … in fünf streichen am tapfersten vnnd gewaltigsten schlagen wirdt . . . der

soll den Schwerdtdank haben“.

Es forderten auch hier die Maintenatoren *) deren jeder drei „Patrinen“ hatte, zum Kampf heraus. Die Aventuriers erschienen gleich ihnen gerüstet. Aus zwei bildlichen Darstellungen der Aufzüge zu den Fussturnieren von 1613 und 1614, welche im Oberhofmarschallamt in Dresden bewahrt werden, sieht man, dass der Kurfürst, als einer der Maintenatoren, eine der noch im historischen Museum befindlichen Rüstungen trug, die der berühmte Augsburger Plattner Anthonius Peffenheuser schlug. Sie bestand aus einem Burgunder Helm mit breitem Kragen, Brust und Rücken, einem ganzen, geschlossenen Armzeug mit breiten Vorder- und Hinterflügen. Der Unterleib und die Beine waren ungepanzert. Auf dem Helm durfte kein „ungebührlicher Vorthel, vielweniger eine Schifftung“ angebracht werden. Ebensowenig durften „geschlossene Handschuhe“ getragen werden. Spiesse und Schwerter hatten die Justicierer zu prüfen. Jeder Kämpfer tat auf seinen Gegner drei Stösse mit dem Spiess und fünf Schwertstreiche, welche alle nach dem Kopf „als den Edelsten teil“, zu richten waren.

*) Grieswartel werden oft auch mit Maintenatoren bezeichnet. Diese hatten im Allgemeinen jeder drei Patrinen (Assistenten, Pagen) und forderten auch zum Kampfe heraus. Es waren wohl auch diese letzteren, die den Rittern den Speer «einlegten», d. h. auf den vorderen und unter den hinteren Rüsthaken legten, was dem so schwer Gerüsteten oft allein unmöglich wurde. Zu obigem Turnierpersonal gehörten ferner noch Rüstmeister und Turnierknechte.

Auf den Turnieren, wo Grieswartel, später Justicierer (fr. juges de camp) genannt, die die Kämpfer in den Grenzen der Spiele hielten, den Erfolg feststellten und wo dem Herold (nach Vorbild der römischen Priesterschaft der Fetiales die für die völkerrechtlichen Außenbeziehungen Roms und deren Zeremonien verantwortlich waren), wohl allein oblag, die Wappen zu beschauen und das Turnierrecht festzustellen, wurden zu Friedenszeiten ebensoviele, wenn nicht noch mehr Personen zu Rittern geschlagen, als in Kriegszeiten auf dem Schlachtfeld, und im Verlauf dieser prunkvollen Feste schloß sich manch adlige Ehebund.

„So sollen die keinen Dank verdienen, der seinen Spiess nicht mit einem freien Stoss bricht, sondern im Zulauffen nur den Arm am Leibe behält, vnndt seinen Spiess mit auf oder niederschwenken, oder mit schrenken an seinem Körperteil brechen wird“. Das heisst doch wohl so viel, als dass der Spiess nicht an den Körper angedrückt, sondern frei in der Hand „hoch und zierlich“ gefühlt werden soll. Es war verboten „unter den Gürtel“ zu stossen, mit dem Spiess oder Schwert die Schranke, welche zwischen den Kämpfenden aufgerichtet war, zu berühren. Das Schwert musste „ohne Gehüllten“ gezogen werden, man durfte es nur mit einer Hand fassen, mit den Händen aber abwechseln, jedoch auch mit diesen die Schranke nicht berühren. Wer beim Empfang des Schlages oder Stosses mit beiden Schenkeln zurücktritt, oder den Kopf oder Leib zurückzieht, „als fürchte ehr sich“ und wolle entweichen, soll keinen Dank haben, ebenso der, welcher schlägt und dabei das Schwert bricht. Dann heisst es weiter: Wer des anderen Schwert „plagt oder hält oder dem anderen seinen Streich autfenget“, soll „den Tag“ keinen Dank haben. Das heisst also, der Angegriffene darf sich nicht wehren oder decken, sondern hat durch Stillstehen seine Festigkeit zu beweisen, die Stöise und Schläge ruhig hinzunehmen. Bricht die Angriffswafte im richtigen Gefecht, so wird sie durch eine neue ersetzt, damit die Zahl der Stöise und Schläge vollführt werden kann. Kommt einer „zu Boden“, so verliert er für den Tag alle ausgeteilten Streiche oder Stöise. Wenn ein Maintenator „blos“ geschlagen wird, soll ein anderer für ihn eintreten, geschieht dies bei einem Aventurier, so soll er nicht mehr zugelassen werden. Die Justicierer entscheiden in Streitfällen.

Wir haben uns den Verlauf des Fussturniers also so zu denken, dass die Maintenatoren jedem einzelnen Aventurier (franz. Abenteurer(in), Teilnehmer eines Turniers) stand zu halten hatten, bis er mit ihm je drei Stösse und fünf Schläge gewechselt hatte, dass dann verglichen wurde, wer am „höchsten und zierlichsten“ seine Lanze gebrochen, und wer am gewaltigsten zugeschlagen habe. Der, welcher in den Übungen das meiste Lob erwarb, erhielt einen Dank. Die Kraft und Geschicklichkeit des Angriffes und die Widerstandskraft, nicht aber eine höhere Art von Gewandtheit, nicht ein dem Ernstkampf entsprechendes Fechten entschied. Während in der studentischen „Mensur“ nicht nur die Kunst und die Kraft des Angriffes, sondern auch die Sicherheit in der Verteidigung

den Ausschlag gibt, vertraute man im Fussturnier bloss auf die Festigkeit der Rüstung. Mochte es gleich starker Nerven bedürfen, um bei dem Krachen des Angriffs nicht zu wanken und demselben fest zu widerstehen : eine feine Form des Zweikampfes war das Fussturnier sicher nicht und man versteht, warum es so bald aus der Übung kam, namentlich seit der dreissigjährige Krieg an Stelle der Fechtlust den blutigen Ernst und an Stelle der alten rittermässigen Neigungen die neue Kampfart setzte.

Auch das Ringelrennen wurde schon im 16. Jahrhundert vielfach geübt. Ich fand eine genaue Beschreibung eines solchen in Dresden zur Fastnacht 1588 abgehaltenen, ähnliche von den Jahren 1589 und 1590. Bei letzteren waren die Maintenatoren der Kurfürst Christian I., welcher sich „Theuerdank“ nannte, der Hofmarschall, welcher im Rennen „Tristrand“ hiess, und der Stallmeister Nikel von Miltiz, welcher „Raumland“ benannt war. Die alte Heldensage klingt also hier noch durch. Gegen diese führte der „Meyster de Campo“ die Aventuriers zu dem 1588 noch im Garten hinter dem Schloss abgehaltenen Rennen auf. Jeder macht vier „Correra“, d. h.

sticht viermal im Vorbeireiten nach dem Ringel. Ein solches hat sich in der Berliner Ruhmeshalle erhalten und stimmt völlig mit der Abbildung desselben in den Dresdener Akten. Es besteht aus zwei konzentrischen Kreisen, die durch vier radial stehende Stäbe miteinander fest verbunden sind. Das Ganze hing an einer Feder, durch das es in den Ringelbaum einge- lassen war, so dass es leicht aus demselben herausgezogen werden konnte. Solche Ringelbäume, prächtig verzierte Säulen in Bronze, stehen noch heute im Hof des kurfürstlichen Stalles, des heutigen Johanneums zu Dresden.

Der beste Stich war der in den Mittelring. Er wurde mit einer „3“ in das Rennbuch eingetragen. Sass der Ring mit einem der vier Segmentteile zwischen den beiden Kreisen an der Lanze, so wurde, wie bei den Schiessbüchern im deutschen Heer, durch einen Punkt oben oder unten, rechts oder links von der „2“ (.2, 2., -2, 2) die Treffstelle angedeutet. Ein Stoss an den Rand wurde als „1“, ein Fehlstoss als „0“ bezeichnet. Jeder Aventurier trat in Wettkampf mit jedem der Maintenatore, so dass diese drei oft auf der Bahn erscheinen mussten. Der Kurfürst hatte Preise, Geldbeträge von 100 bis 30 Gulden, je mit einem „eittel vber güldtten becher“ für jene ausgesetzt, die mehr als sechs“Points“, wie man heute sagen würde, in vier „Correras“ erstochen hätten. Nebenbei scheinen auch noch Wetten gemacht worden zu sein.

Es war dies also ein Reiterspiel, wie wir es in unseren Karussells heute noch von der Jugend ausüben sehen, die „auf dem Rosse von Holz mutig und gross sich dünkt!“

Zu Bild oben: Le Livre des tournois (Traicte de la Forme de Devis d’un Tournoi) oder König René’s Turnierbuch ist eine Abhandlung des französischen Prinzen René d’Anjou, die Regeln für Turniere beschreibt. Es ist am besten bekannt aus einem offenbar eigenen illuminierten Exemplar von René aus den 1460er Jahren, das sich heute in der Bibliothèque Nationale, Paris (MS Fr. 2695) befindet und dessen Illustrationen oder zumindest die Zeichnungen vor der Kolorierung Barthélemy d’Eyck zugeschrieben werden.

Die Beschreibung in dem Buch unterscheidet sich von der der Pas d’armes, die in Razilly und Saumur gehalten wurden; auffallend fehlen die allegorischen und ritterlichen Ornamente, die zu dieser Zeit in Mode waren. René betont stattdessen, dass er über alte Turnierbräuche in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden berichtet und diese in einem neuen Entwurf für die Durchführung eines Turniers zusammenfasst. Das beschriebene Turnier ist ein Nahkampf, der von zwei Mannschaften ausgetragen wird. Einzelne Turniere werden nur kurz erwähnt.

Quelle:

- Deutsche Turniere, Rüstungen und Plattner des XVI. Jahrhunderts. Archivalische Forschungen Inauguraldissertation von Cornelius Gurlitt. Leipzig 1889.

- Vie militaire et religieuse au moyen âge et à l’époque de la renaissance by Jacob, P. L., 1806-1884. Publisher Paris : Librairie de Firmin Didot Fréres

- Trachten, Kunstwerke und Gerätschaften von frühen Mittelalter bis Ende des achtzehnten Jahrhunderts, nach gleichzeitigen Originalen von Dr. J. H. von Hefner-Alteneck. Verlag von Heinrich Keller. Frankfurt a. M. 1879-1889.

- Die Kriegswaffen in ihren geschichtlichen Entwicklungen von Auguste Frédéric Demmin.

- Die Waffensammlung des österreichischen Kaiserhauses im K. K. Artillerie-Arsenal-Museum in Wien. Herausgegeben von Quirin Leitner. Wien: H. Martin, 1866-1870.

Ähnlich

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!