Die Deutsche Kultur des Mittelalters vom 10. bis 13. Jahrhundert.

Das Volk der Franken, Karolinger, Merowinger, Markomannen, Ostgoten, Goten, Langobarden. Der Herrscherornat während der Karolingerzeit. Die Tracht der deutschen Könige im 10. Jahrhundert. Die Kleidung der Frauen im 10. Jahrhundert.

Von Friedrich Hottenroth.

Der Germane.

Die Deutschen.

Die Germanen (aus dem Lateinischen: Germani) sind eine nordeuropäische Völkergruppe, die erstmals von griechisch-römischen Autoren erwähnt wird. Sie werden auch mit den germanischen Sprachen in Verbindung gebracht, die unter ihnen entstanden und verbreitet wurden, und sind eines von mehreren Kriterien zur Definition der germanischen Ethnizität.

Mehr und mehr kommt die Vermutung zum Durchbruch, dass die Germanen wie alle europäischen Völker nicht aus asiatischen Urstätten eingewandert sondern Ureingeborene waren, die seit vordenklichen Zeiten auf ihrem heutigen Boden lebten. Nur die Wissenschaften der Sprache und der Archäologie können diese Frage zur Lösung bringen.

Sicher scheint, dass in jenem Zeitraum, als Cheops an den Ufern des Nil seine Pyramiden türmte, Kodros durch seine Selbstaufopferung den Siegeszug der Herakleiden vor Athen zum Stillstande brachte und Homer an den schimmernden Küsten des hellenischen Archipel seine Gesänge widerhallen liess, dass in jenem Zeitraum der Germane ein unstet wandernder Jäger war, der in den unwirtlichen Forsten seiner Heimat den Ur, den Moschusochsen und den Edelhirsch erlegte; ein Hirte, der von seinem Hunde begleitet Rinder, Schafe und Ziegen hütete, deren Milch trank, deren Fleisch ass und in unterirdischen Höhlen wohnte; ein Krieger, der sich tätowierte, mit Ocker bemalte, Tierzähne als Schmuck um den Nacken hing, seine Pfeile mit Gift bestrich, aus dem Schädel der erschlagenen Feinde trank, die zum Kampf kraftlos gewordenen Greise totschlug und seine Wunden von Zauberern ausheilen liess: ein Mann, der sich von seiner Frau, die er gekauft oder geraubt hatte, mit einer Ahle von Fischgräte und mit Darmsaiten einen Fellrock zusammenflicken oder aus Baststreifen flechten liess, kurz, dass damals der Germane ein Geschöpf war, das etwa auf derselben Kulturstufe stand, auf der wir die Ureinwohner von Amerika und den australischen Inseln angetroffen haben.

Seine Waffen: der Bogen samt den Pfeilen, das Beil, die Lanze, Keule und Schleuder, alles war noch von Holz, Stein und Knochen. Kupfer und Eisen waren ihm bekannt, aber bei dem Mangel an jeglicher Schmiedekunst ohne Wert. In unendlich langsamer Bewegung muss sich die Umwandlung dieses Wildlings zu einem Menschen vollzogen haben, welcher Ackerbau trieb, Weizen und Gerste baute, Gewebe aus Flachs anfertigte und neben seinen Werkzeugen aus Stein und Bein sich solcher von Bronze und selbst von Eisen bediente.

Fremde Händler brachten ihm zuerst die Metallwaffen ins Land, ebenso die golden blinkenden Schmucksachen: die Spangen, Nadeln und Ringe, mit welchen er in barbarischer Freude seinen gewaltigen Körper herausputzte.

Neben den Kleidern aus Tierfellen und Bastgeflecht trug der Germane jetzt auch solche von Wolle und Flachs oder aus einer Mischung von Tierhaaren und Pflanzenfasern. Die Fellbekleidung bestand aus einer um die Schultern gehängten und mit einer Fibel oder einem Dorne festgehaltenen Decke, oder aus zwei im Rechtecke zugeschnittenen Decken (10. 1), die, mit der Haarseite nach aussen, vorn und hinten über den Körper gelegt und auf den Schultern zusammengenäht, überdies nach Bedarf um die Hüften gegürtet wurden; die Decken waren breit genug um zugleich die Arme damit zu verhüllen; aufgenähte Streifen von bunt gefleckten Fellen bildeten ihren Schmuck.

Mit der Zeit wurden die Decken nicht bloss über die Schultern her, sondern auch an beiden Seiten herab bis auf weite Öffnungen für die Arme zusammengenäht; so entstand ein ärmelloser Rock. Zur Zeit des Tacitus trugen die Männer den Rock von solcher Enge, dass er knapp um den Körper anschloss und gleichsam die einzelnen Glieder abformte; bei solcher Enge musste der Rock mit einem Brustschlitz versehen sein.

Schuhzeug verschaffte sich der Germane aus einem Stücke Fell, welches er am Rand in Zungen zerschnitt (1. 13); diese Zungen verknotete er über dem Spann; oder er durchlöcherte den Rand der Sohle (10. 2), zog Schnürriemen durch die Löcher, verknüpfte diese auf dem Fuss und wickelte sie, falls ihre Länge es gestattete, auch noch um seine sonst nackten Beine.

Die Frauen kleideten sich ähnlich wie die Männer; Arme und Schultern, sowie die den Armen zunächst liegenden Teile der Brust blieben unbedeckt; doch zogen die Frauen Gewänder aus Leinen denen aus Tierhaut oder gefilzter Wolle vor und verzierten dieselben mit purpurnen Streifen. Frauenröcke mit Ärmeln kamen erst unter römischem Einfluss in Gebrauch, und von dieser Zeit an machte sich ein Schwanken und Ändern in der Tracht aller germanischen Völker bemerkbar, bis diese völlig der spätrömischen gleichgeworden war.

Als Schmuck trugen Männer und Frauen zahlreiche Armringe, die in ganzen Reihen von der Hand bis zur Schulter hinauf sich erstreckten. Beliebt waren Ringe jeder Art, vom Fingerring an bis zum Halsband und Diadem, auch Nadeln, Fibeln und Broschen; sämtliche Schmuckstücke waren damals noch von Bronze.

Die Bekleidung der germanischen Priester bestand in einem sehr langen, gleichfalls ärmellosen Gewand von ungefärbtem Linnen, das mit einer metallenen Spange gegürtet war und in einem Mantel von gleichem Stoffe, der auf der Schulter mit einer Fibel zusammengehalten wurde. Die Füsse blieben nackt, den Kopf umschloss ein frischer Kranz (vergl. 3. 51). Die Germanen hatten auch Priesterinnen, oder, nach der Kleidung benannt, weisse Frauen, deren Ratschläge sie, weil die Frauen von den Dingen nicht mehr zu sehen pflegen, als wirklich ist, wie Orakelsprüche befolgten. Den Priesterinnen lag überdies die Tötung der menschlichen Opfer ob; noch zur Zeit des Bonifacius wurden selbst durch christlich gewordene Stämme an die heidnisch gebliebenen Nachbarn Sklaven zum Zwecke der Opferung verkauft. Diese Frauen gingen völlig so gekleidet einher wie die Priester.

Beschreibung Tafel 10. Kleidung der Deutschen Völker bis zum 10. Jahrhundert.

Die frühesten Abbildungen, die uns über die Gewandung der einzelnen Stämme der Germanen Aufschluss geben, stammen aus einer Zeit, in der die Germanen sich nicht mehr selber angehörten. Quaden und Markomannen finden sich auf den Reliefs der Antoninischen Säule dargestellt, Ostgoten auf der Theodosiussäule, Langobarden in den Miniaturen der Leges Langobardorum und einigen Reliefs am Dom zu Monza. Die Markomannen und Quaden trugen, jenen Zeugnissen zufolge, ziemlich weite Beinkleider (10. 3), die an Knie und Knöcheln unterbunden waren, geschlossene Röcke und Schuhe. Nach Bedarf legten sie mehrere Röcke übereinander an, von denen der obere kürzere Ärmel hatte als der untere, und gürteten dieselben; überdies bedienten sie sich eines Mantels, den sie auf der rechten Schulter verknüpften.

Auch die Goten hatten lange, ziemlich weite Hosen (10. 4), die stets unterhalb der Knie, seltener an den Knöcheln unterbunden wurden; häufig waren ihre Hosen nach der Weise unserer Frauenhosen unten mit einem zackigen Besatz geschmückt. Die Röcke der Goten waren verschiedener Art; es gab Röcke mit kurzen und langen Ärmeln, geschlossene und nur mit einem Brustschlitz versehene oder vorn herab völlig offene Röcke, die oben mit einem ausgezackten Kragen versehen waren. Auch die Goten legten mehrere Röcke übereinander an und schlossen dieselben um die Hüften mit einem Gürtel; dazu fügten sie noch einen Schultermantel und geschlossene Schuhe.

Die gotischen Frauen finden sich dargestellt in einem dem griechischen Chiton völlig ähnlichen Kleid mit Überschlag und Lendenbausch; sie hatten dasselbe vermutlich erst bei der Einwanderung ihres Volkes in Kleinasien und Griechenland kennen gelernt. Die Langobarden bekleideten sich zur Zeit ihres ersten Erscheinens an der Donau mit weiten und meist leinenen Röcken, wie sie die Angelsachsen trugen und die zum Schmuck mit breiten Streifen von anderer Farbe besetzt waren; ihre Schuhe liessen den Rist fast bis zur grossen Zehe offen und wurden mit ledernen Riemen festgebunden.

In späterer Zeit erscheint die Tracht der Langobarden nahezu in römischer Weise umgestaltet; sie bestand damals aus engen, farbigen Hosen (10. 5), die noch nach alter Sitte von den Knöcheln an über die Waden herauf mit bunten Bändern in kunstvoller Verschlingung umwickelt wurden, und in einer in bunten Farben, halblangen Tunika mit langen, zuweilen andersfarbigen Ärmeln, in Schultermantel und in Halbstiefeln, die im Fussgelenke umschnürt.

Beim Reiten wurden wollene Gamaschen über die Hosen gezogen. Die den keltischen Stämmen am Rhein und an der Donau zunächst wohnenden Sueven (auch Sweben, Sueben, lateinisch Regnum Gallaecia) hatten von diesen die Hosen angenommen (10. 6), vermutlich auch die übrige Art sich zu kleiden und ebenso die Sitte, ihr langes Haar wie einen Busch auf dem Wirbel zu unterbinden. Wie Schatten gleiten die germanischen Stämme durch die stürmische Epoche der Völkerwanderung dahin; es ist nicht Tag, es ist nicht Nacht; die Tracht der Wildlinge lässt sich nur selten erkennen; aber da, wo die Völker in das volle Tageslicht der Geschichte heraustreten, tragen sie römisches Kostüm vermischt mit geringen Überbleibseln der heimatlichen Kleidung. So einfach und farblos die Tracht der alten Germanen im Anfang war, so glänzend erschien sie nach der Völkerwanderung; in die Stoffe selbst waren goldene Fäden und Muster eingewebt, handbreite Goldsäume umzogen alle Ränder; goldene Schnüre schlangen sich durch das Haar; Gürtel, Riemen und Schuhe waren vergoldet und mit Perlen und farbigen Steinen besetzt.

Auch die ursprüngliche Bewaffnung der germanischen Stämme ist zum grossen Teil unbekannt geblieben. Als Schutzrüstung waren Tierfelle im Gebrauch, die wie Mäntel um die Schultern gehängt und mit der Kopfhaut, samt deren Ohren, Hörnern oder Geweihen über den Kopf gezogen wurden (vergl. 1. 16); die Helmzierden des Mittelalters scheint ein Rest dieser alten Sitte. Panzer und Helme waren selten; nur in den skandinavischen Ländern hatte sich durch den leichteren Verkehr mit den zivilisierten Südvölkern die Schmelz- und Schmiedekunst schon lange vor der Zeit ausgebildet, als die Cimbern (auch Kimbern oder Zimbern, lateinisch Cimbri) in Italien einbrachen; die cimbrischen Reiter trugen Panzer und Helme, letztere mit farbigen Büschen besteckt.

Der gemeine Mann kämpfte ohne Kopfbedeckung und mit nacktem Oberkörper; als Schutzwaffe gebrauchte er nur den Schild; dieser war nicht selten über mannshoch, aus Weiden geflochten, mit Tierhaut überzogen und mit grellen, namentlich roten und weissen Farben bemalt; später wurden die Schilde aus Lindenholz mit eisernem Rahmen hergestellt.

Als Angriffswaffen dienten zuerst gewöhnliche Holzkeulen, dann Kolben mit ehernen Köpfen und Stachelspitzen; dies waren die Vorläufer der Morgensterne. Es gab auch Keile in Meisselform; diese wurden ursprünglich aus Feuerstein, Hornblende oder Granit hergestellt, später aber aus Erz; man steckte sie senkrecht auf einen hölzernen Schaft und befestigte sie mit Sehnen, Riemen oder mit Nietnägeln; neben der Dille sass ein Ring (17. 38), durch den ein Riemen lief, vermittelst dessen man die Waffe nach jedem Wurf wieder zurückzog. Es wird behauptet und bestritten, dass diese Waffe die Frarnea sei, die Nationalwaffe der Germanen, von der Tacitus spricht (er nennt die für Wurf und Stoß verwendete germanische Lanze Frarnea). Noch gab es andere Waffen oder Werkzeuge, die im Winkel wie eine Axt oder in der Mitte wie eine Doppelaxt an ihrem Schaft befestigt waren. Als Lieblingswaffe galten Schwerter von Bronze und längere mit eiserner Klinge.

Die Merowinger. Die Franken.

Unter allen Stämmen der germanischen Völkerfamilie treten die Franken am deutlichsten aus den alten Überlieferungen hervor. Trotzdem ist uns über die älteste Tracht der Franken auch nur sehr wenig überliefert worden und die dürftigen Berichte stehen untereinander im Widerspruch; vermutlich hatte von den Stämmen, aus denen das Volk der Franken hervor gegangen war, jeder seine Eigenheiten bezüglich der Tracht noch lange Zeit hindurch behalten.

Sidonius Apollinaris* berichtet: „An ihren grossen starken Gliedern liegt die Bekleidung fest an und sichtbar ist durch die verengte Bedeckung das Knie (oder frei ist von der knappen Bedeckung das Knie); um den Leib tragen sie einen Gurt.“ Dagegen meldet Agathias**, welcher etwas später schrieb: „Brust und Rücken sind nackt bis zur Hüfte; von da an tragen sie weite Hosen von Linnen oder Leder.“

*) Gaius Sollius Modestus Apollinaris Sidonius, geboren am 5. November eines unbekannten Jahres, ca. 430 – August 489 n. Chr., besser bekannt als St. Sidonius Apollinaris, war Dichter, Diplomat und Bischof. Er war einer von vier gallo-römischen Aristokraten des fünften bis sechsten Jahrhunderts, dessen Briefe in der Mehrzahl noch existieren. Sidonius ist „der bedeutendste überlebende Autor aus Gallien des fünften Jahrhunderts“, so Eric J. Goldberg (Goldberg ist spezialisiert auf die Geschichte der Spätantike und des frühen Mittelalters und beschäftigt sich mit der Politik und Kultur der merowingischen, karolingischen und angelsächsischen Welt.).

** Agathias oder Agathias Scholasticus um 530-582/594), von Myrina (Mysien), einer äolischen Stadt im Westen Kleinasiens (heute in der Türkei), war ein griechischer Dichter und der wichtigste Historiker eines Teils der Herrschaft des römischen Kaisers Justinian I. zwischen 552 und 558.

Die Hosen dürften an den Knöcheln und unter den Knien unterbunden gewesen sein, die Röcke, vielleicht ärmellos, schlossen sich dicht um den Körper an; Umhänge mögen ebenfalls üblich gewesen sein; später indessen nahmen die Franken von den Galloromanen den Kapuzenmantel an; das Haar liessen sie in die Stirne hängen, rasierten es aber im Nacken ab. Über die weibliche Tracht wird nur berichtet, dass es einen „Mafors“ genannten Umhang gab, der den Körper vollständig verhüllte; doch scheint dieses Gewand gallo-romanischen Ursprunges.

Die merowingischen Könige vereinigten in ihrer Person den doppelten Charakter als heimische Könige und Delegierte der kaiserlichen Familie. Dem entsprechend war auch der Herrscherornat. Chlodwig nahm die purpurne Tunika und den Mantel der römischen Konsuln an; der Mantel war die Trabea und die mit Gold gestickte Toga palmata. (Siehe B. 1. Fig. 52.2 und Tafel 65.10). Die Nachfolger Chlodwig’s, die sich von aller römischen Abhängigkeit befreit hatten, nahmen die kaiserliche Tracht der Byzantiner an (B. 1. Tafel 65. 4. 8. 18. 66. 4. 6 ff.).

Das Haar trugen die merowingischen Könige in wallender Fülle, einen Teil davon an den Schläfen in Zöpfe verflochten; ihr Szepter war eine Lanze. Auch die übrigen Würdenträger des fränkischen Hofes gewöhnten sich bald an die neuen Bräuche, Titel und Gewänder (B. 1. Tafel 65.7., 66.15).

Beschreibung Tafel 21. Franzosen (500-1200).

Die Bewaffnung der Franken in jener Zeit ist besser bekannt als ihre Tracht. Die Anführer trugen Helme und Kürasse (Brustharnisch); der gemeine Krieger, dessen Kopf im Nacken geschoren war, verflocht den Rest seines rotfarbigen Haares, legte die Flechte auf dem Scheitel übereinander und umschloss dieselbe mit einer Lederbinde; dies war sein einziger Kopfschutz.

Zur Verteidigung hatte er, wie die Germanen überhaupt, nur einen Schild, der klein, rund, gewölbt, aus Holz und Fell angefertigt war. Zum Angriff führte er ein sehr langes, dünnes, gespitztes Schwert mit doppelter Schneide, ein Dolchmesser mit einschneidiger Klinge (21. 33), den Skramasax (Fränkisches Kurzschwert), das in einem ledernen, mit Bronzespangen verzierten Gürtel steckte; ferner den Ango, einen Wurfspiess, mit einem Widerhaken versehenen Klinge auf langem eisernem Schaft, der bis zu 3 Meter maß (21. 18) und die Franziska, ein einschneidiges Wurfbeil (lateinisch: Bipennes oder Secures).

Die Franziska war seine Hauptwaffe (21. 54. 57); Pfeil und Bogen gebrauchte er zumeist nur auf der Jagd. Zahlreich sind die Waffenfunde, die wir auf den merowingischen Friedhöfen gemacht haben; darunter auch das Schwert und den Skramasax von Chlodwig’s Vater Childerich 1. † 481 oder 482 (21. 33. 34).

Die Karolinger.

Mit der Thronbesteigung der Karolinger erfuhr die fränkische Tracht eine merkliche Veränderung; der masslose Aufwand wurde beschränkt und die alte fränkische Tracht mit ihrer Enge und Kürze kam wieder für einige Zeit zur Geltung. Die Männer trugen eine doppelte Tunika; die eine war ein Hemd von Linnen, welches auf die Haut zu liegen kam und dessen früher nicht in den Schriften gedacht wird; die andere Tunika war von Wolle und bei reichen Leuten mit Seidenborten besetzt. Dazu kamen noch Hosen, die in den späteren Miniaturen blau oder hochrot gefärbt erscheinen, und Strümpfe sowie Schuhe, deren lange Riemen über die Strümpfe gewickelt wurden. Der Mantel war viereckig, grau oder blau und fast bis auf die Füsse reichend; er lag auf der linken Schulter und wurde auf der rechten Schulter verknotet. Eine Kopfbedeckung wird nicht erwähnt.

Beschreibung Tafel 18. Franzosen (500-1200).

Für den Winter war eine lange, eng anliegende Jacke (teils mit Schößen), von Pelz üblich, der in der fränkischen Sprache „Rock“ genannt wurde. Das Haar wurde jetzt kurz geschnitten und nicht mehr im Nacken wegrasiert; so trugen es auch die Fürsten seit dem Sturz der Merowinger. In der rechten Hand führten die vornehmen Franken einen Stab mit gleichmässigen Knoten und einem Handgriff von Gold oder Silber; auch vertauschten sie gerne ihren weiten friesischen Mantel mit dem kleinen gewürfelten der Gallier.

Einige Veränderungen erfuhr die männliche Tracht unter den Nachfolgern Karl’s des Grossen; sie bestand damals, das Hemd vorausgesetzt, aus sehr engen, an den Knien unterbundenen Beinkleidern oder vielmehr langen Strümpfen, die oben durch Schnüre an den Leibgurt befestigt wurden; einer Tunika, die nicht mehr so knapp anschloss wie die alte fränkische, sondern ziemlich weit und lang war, so dass sie, um die Knie frei zu machen, unter dem Gürtel heraufgezogen werden musste und den Gürtel mit einem Bausche bedeckte. Der Mantel war von rechteckigem Zuschnitte und hielt die Mitte zwischen dem kurzen gallischen und dem langen friesischen Mantel. Die Stiefel glichen Strümpfen und wurden häufig auch so wie diese um die Waden her festgebunden. Handschuhe waren allgemein.

Bezüglich der Frauentracht während der ersten Karolingerzeit ist nichts bekannt; ausreichende Informationen davon geben uns erst die Miniaturen aus den Tagen Karl’s des Kahlen; diesen zufolge trugen die vornehmen Frauen im 9. Jahrhundert mehrere lange Tuniken übereinander; davon hatte die unterste lange und enge Ärmel, die darüberliegende weite doch kurze Ärmel, und die dritte, falls man eine solche trug, sehr kurze oder gar keine Ärmel (10. 11. 14.) Das Oberkleid war meist oben und unten am Saum sowie mitten über den Körper herab mit einer breiten goldgestickten Borte besetzt. Der Mantel wurde vom Rücken her über beide Schultern gelegt (10. 11.) und unter dem Kinn und nach Belieben auch auf der Brust mit einer grossen Agraffe befestigt (10. 15; vergl. 19. 4). Mit dem Mantel pflegten die Frauen, wenn sie zur Kirche gingen, den Kopf zu bedecken (10. 14); diese Anordnung wurde durch eine alte Vorschrift gefordert, weil die Frau nicht nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und durch sie die Sünde in die Welt gekommen sei. So gelegt scheint der Mantel sich mit der Zeit zur Tracht der Matronen herausgebildet zu haben (10. 20). Das Haar war meist verdeckt und unsichtbar; wo es auf den Miniaturen sichtbar, ist es in der Mitte gescheitelt; es gab Instrumente zum Kräuseln und Locken des Haares; Ketten und Reife umzogen den Hals, Armbänder das Handgelenk; die Schuhe waren vergoldet und mit Steinen besetzt.

Der Herrscherornat während der Karolingerzeit machte gleichfalls seine Wandlungen durch. Karl der Grosse selbst suchte auch da, wo er als Fürst auftrat, einfach zu bleiben, und erschien in der heimischen Frankentracht mit dem kurzen engen Rock, den riemenumwickelten Hosen und dem Mantel; so findet er sich auch auf einem gleichzeitigen Mosaikbild zu Rom dargestellt (18. 7), alle Gewänder orangefarbig, nur Besatz und Riemenzeug dunkelgrün. Die Kopfbedeckung, die jetzt in eine niedrige Mitra verändert ist, war nach einer Zeichnung des Bildes aus dem 16. Jahrhundert eine anliegende Rundkappe mit drei kleinen Federn auf dem Wirbel; auch setzte der Kaiser keine Krone auf, sondern, wann die Gelegenheit es erforderte, einen offenen diademartigen Schmuck. Sein Haar trug er kurz geschnitten, jedoch nach alter Frankensitte einen starken Schnurrbart, Kinn und Wangen aber rasiert.

Ausländische oder byzantinische Tracht hat er nur zweimal und zwar in Rom auf Bitten der Päpste angelegt. Der fromme Ludwig folgte im Ganzen der Weise seines Vaters und kleidete sich einfach nach der Art seines Volkes; selbst bei feierlichen Gelegenheiten scheint er weniger in der Form der Kleidung als in der prunkvollen Ausstattung von fränkischer Sitte abgewichen zu sein; er schimmerte dann von Gold und Edelsteinen. Der Sohn Ludwig’s aber, Karl der Kahle, unterwarf sich völlig der Leidenschaft seiner Zeit; mit einem langen byzantinischen Talar bekleidet, der mit einem Gürtel umschlossen, den Kopf in ein seidenes Tuch gehüllt und darüber das Diadem, so ging er jeden Sonntag zur Kirche.

Miniaturbilder zeigen uns den Kaiser bekleidet mit engen, roten Hosen, die mit goldenen Schnüren kreuzweise umwunden (10. 17), mit einer blauen goldornamentierten Tunika, die über die Knie fällt, mit langem, rotem Mantel und mit Schuhen von vergoldetem Leder; das Haar trägt er kurz, Kinn und Wangen glatt, sonst nur einen Schnurrbart.

Die verschiedenen Kronen, mit welchen er sich abgebildet findet, bestanden aus einem Stirnreife mit Ornamenten in Form eines Kleeblattes auf hohen Stielen (21. 68) oder mit Palmetten symmetrische Abstraktion eines Blattes der Fächerpalme) darstellt, nebst hochgeschwungenen Ranken, die sich oben zusammenschlossen (21. 67), und mit zwei über die Ohren herabsteigenden Ranken; auch waren damals noch viereckige Kronen üblich (21. 69).

Überaus dürftig ist das Material, welches uns über die Bewaffnung während der karolingischen Periode Aufschluss geben könnte. Ein Karl dem Grossen zugeschriebenes Schwert (21. 38) nebst Sporen ist fast alles, was sich an Waffen erhalten hat. Die Gesetze Karl’s des Grossen schrieben den Mannschaften Schienen für Arme und Beine sowie Helm und Schild vor. Damit übereinstimmend berichtet der Mönch von St. Gallen als Augenzeuge, dass der Kaiser einen eisernen Helm gehabt, seine Arme mit eisernen Platten, seine Schenkel mit eisernen Schuppen und die Schienbeine mit Eisenschienen bedeckt gewesen wären, dass überdies sein Pferd von oben bis unten in Eisen gesteckt hätte. Es scheint, dass um diese Zeit die Bronze fast gänzlich vom Eisen verdrängt war.

Nicht früher als unter Karl dem Kahlen findet man in dessen illustrierter Bibel einige weitere Anhaltspunkte. Hier erscheinen die Garden Karl’s in fast römischen Gewändern mit den ledernen Panzerriemen der Prätorianer (20. 5); ihr Helm gleicht dem Morian (offener Helmtypus ohne Visier, siehe Schweizer Garde des Vatikan) des 16. Jahrhunderts und hat einen roten Kamm. Ein im Pariser Medaillenkabinet befindliches Schachspiel, dass der karolingische Zeit zugeschrieben wird, zeigt uns einen Krieger zu Fuss, welcher über Kopf und Schultern eine Art von Kutte mit seitlichen Armschlitzen trägt; die Kutte ist mit Plättchen dachziegelartig besetzt (20.2); der Helm führt eine Nasenberge.

Eine ähnliche, zugleich die Schenkel bedeckende Kutte mit kurzen Ärmeln trägt ein Reiter desselben Schachspieles, statt des Helmes aber ein anliegendes Hirnkäppchen (21. 2); der Reiter führt einen Rundschild, der Fussgänger dagegen einen sehr grossen Herzschild. Nach diesen geringen Zeugnissen hat man versucht, die Tracht eines völlig gerüsteten karolingischen Kriegers wiederherzustellen (10. 8).

Die Zeit lag in den Wehen, um den Geist des Mittelalters zu gebären. Der kreisenden Zeit entsprechend, die sich aus der Barbarei herauszuarbeiten begann und eine Menge widersprechender Elemente in sich trug, zeigte auch die Kleidung während der Karolinger Epoche halbbarbarisches vermischt mit Klassischem, Heidnisches mit Christlichem, Germanisches mit Römisch Byzantinischem. Der Ausgleich vollzog sich langsam, doch unaufhaltsam und zwar in römischem Sinne; es war Rom (Byzanz), das fort und fort nachwirkte; am Ende des 10. Jahrhunderts war die Kleidung fast bei sämtlichen Völkern des mittleren und westlichen Europa völlig die gleiche. Obschon das Reich Karl’s des Grossen in zwei Teile zerfallen war, so entstand weder eine deutsche noch eine französische Mode infolge dieser Trennung.

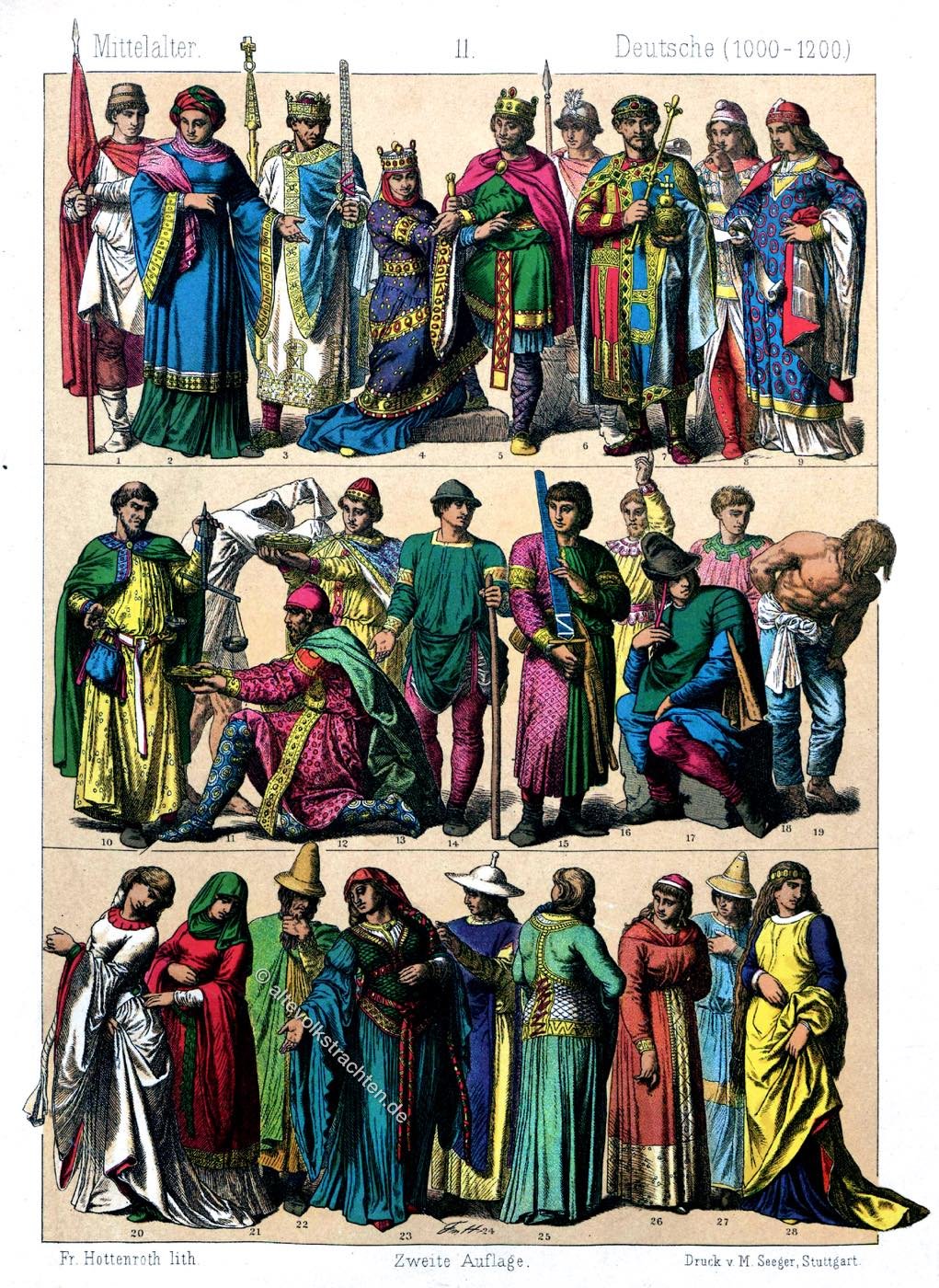

Beschreibung Tafel 11. Deutsche (1000 — 1200).

Die spätrömische Tracht, die Tracht mit Tunika und Mantel, war die allgemeine Mode des Westens geworden. Die Kleidung der Männer bestand damals aus Hemd, Hosen, Beinlingen, Rock und Mantel. Das Hemd (11. 11) war von Leinen oder Hanf und wurde in ziemlich weite, um die Hüften gegürtete Hosen untergesteckt (11. 19); über diese Hosen zogen besser gestellte Leute noch Beinlinge an; es waren dies lange, häufig aus verschieden gefärbten Woll- oder Leinenzeugen hergestellte Strümpfe, die etwa bis in die halben Oberschenkel reichten und durch Riemen am Leibgurt befestigt wurden (11. 14). Die Sitte, die Unterschenkel mit Riemen zu umwickeln, war nicht mehr so allgemein wie früher, wurde jedoch noch im Anfang des 11. Jahrhunderts selbst von dem Kaiser Heinrich II. beobachtet (11. 5). Beinlinge und Hosen waren unter dem Volke wenig verbreitet; man ging dort noch Jahrhunderte lang mit nackten Schenkeln einher. Die Tunika reichte bis an oder über das Knie herab, war ziemlich weit, hatte lange, enge Ärmel, ein viereckiges Kopfloch und einen breiten Besatz von möglichst abstechender Farbe oben und unten am Saum sowie am Ende der Ärmel, häufig auch unten an beiden Seiten (10. 23. 24).

Die hinderliche Länge des Rockes pflegte man durch Heraufziehen desselben bei der Gürtung nach Belieben zu vermindern. Der Mantel wurde noch immer halbkreisförmig oder rechteckig zugeschnitten und auch nach alter Sitte angelegt, nämlich über die linke Schulter und auf der rechten befestigt (10. 23); er war von Wolle, bei sehr reichen Leuten von Baumwolle oder Seide; im Volk aber begnügte man sich bei unfreundlicher Witterung mit einer groben Decke, die zugleich über den Kopf gelegt wurde; im allgemeinen ging Reich und Arm barhäuptig einher, doch war der Hut nicht unbekannt; unter den Sachsen waren damals sogar breitkrempige Strohhüte üblich, indessen, wie es scheint, mehr unter den Kriegsleuten. Der Fuss wurde durch die strumpfähnlichen Beinlinge geschützt (10. 24); aber es gab auch geschlossene Schuhe und Strumpfstiefel, letztere nicht selten wie der Rock farbig besetzt (10.18.19.23.26).

Das Haar wurde kurz getragen, das Gesicht völlig rasiert. Die Kleidung der Frauen im 10. Jahrhundert war fast noch dieselbe wie im 9.; doch begannen die weiten Ärmel der Oberkleider, sonst kurz, bis zum Handgelenk, sich immer mehr erweiternd, herabzusteigen (10.22). Um die Mitte des 10. Jahrhunderts gab es neben den langen, weiten Ärmeln noch die alten, die mindestens bis zum Ellbogen verkürzt waren (10. 21) und die langen engen Ärmel des Unterkleides blicken liessen. Der Schmuck bestand wie bei dem Männerrock in Borten an allen Rändern oder mitten über den Körper herab, nicht selten auch in zwei viereckigen Scheiben in der Kniegegend (vergl. 19.7). In gleicher Weise beliebte man die Untertunika auszustatten, falls diese ohne eine zweite getragen wurde (10. 25). Das Unterkleid wurde stets gegürtet, das obere schloss sich ohne Gürtung um den Oberkörper an.

Das Bestreben, den Wuchs zu zeigen, trat schon damals hervor (10. 21), ebenso die Mode, die Obertunika zu kürzen (10. 22), zwei Merkmale, die in der weiblichen Tracht des 11. Jahrhunderts vorherrschend wurden. Der Mantel, Kreis-abschnittförmig und am Saum bordiert (10. 25), wurde wie von altersher von hinten über beide Schultern genommen und auf der Brust durch eine Agraffe geschlossen; man bedeckte zugleich den Kopf damit (10. 29). Indessen wurde schon Anfang des 10. Jahrhunderts ein besonderes Tuch üblich, das man statt des Mantels über den Kopf zu hängen pflegte (10.15.22), eine Mode, die namentlich bei den Frauen der Angelsachsen Verbreitung fand (4.18.22). Als Fussbekleidung trugen die Frauen Knöchelschuhe, die stark gespitzt und gewöhnlich von schwarzer, roter oder blauer Farbe waren.

Beschreibung Tafel 12. Deutsche bis 1200.

Die Tracht der deutschen Könige.

Die Tracht der deutschen Könige im 10. Jahrhundert wich hinsichtlich ihres Schnittes nicht von der allgemein üblichen Kleidung ab; doch war die Ausstattung eine reichere. Otto II. machte indessen mit seiner griechischen Gemahlin Theophanu (Geboren 960 in Konstantinopel. Gestorben 991 in Nijmegen, Niederlande) vermutlich nur um deren Verwandtschaft willen eine Ausnahme. Eine Elfenbeinschnitzerei von einem Reliquienbehälter (12. 10) zeigt uns den Kaiser und seine Gemahlin in byzantinischer Tracht. Doch beschränkte sich das byzantinische Wesen auf den Hof (11. 12. 13), und blieb ohne Einfluss auf das deutsche Volk, das wenig Gefallen daran fand.

War auch das 11. Jahrhundert noch nicht im Stande, neue Formen in der Tracht zu schaffen, so brachte es doch Einzelnes, was sich im Verlaufe des vorigen Jahrhunderts angezeigt hatte, zur allgemeinen Geltung, so die Hosen, die Beinlinge und die doppelte Tunika (11.5.14.19) bei den Männern, bei den Frauen die doppelte Tunika (11. 2. 4. 9), von denen die obere wohl kürzer zu sein pflegte als die untere und im Oberkörper anschliessend, um den Wuchs zur Geltung zu bringen. Auch kündigte sich Einzelnes an, was für die Folgezeit von Bedeutung werden sollte, ein neuer Schnitt für die Ärmel an der weiblichen Tunika und Beispiele von Kleidern, deren beide Hälften von verschiedener Farbe waren (10.15), die Mode des sogenannten Mi-parti. Die Ärmel der Frauenröcke erweiterten sich entweder von oben an nur allmählich (11. 2), oder erst im halben Unterarm und selbst an der Handwurzel (11. 4), dann aber auf einmal (Fig. 4. 1. 2).

Um ihre Länge weniger hinderlich zu machen pflegte man den unteren Teil der Ärmel oben etwas kürzer zu schneiden. Den festen Anschluss der Tunika im Oberkörper zu ermöglichen, versah man sie im Rücken mit einem Schlitz, der vom Halsausschnitt bis in die Kreuzgegend herab lief, und verschnürte denselben; überdies gab man dem Vorder- und Rückenteil einen dem Oberkörper entsprechenden Schnitt (Fig. 4. 3).

Es war dies eine neue und unerhörte Mode, denn die römische Tracht hatte die Schaustellung des Wuchses nicht gekannt. Es kam damals ein Leibchen auf (11. 23. 25), das wie das Unterfutter eines Panzers gesteppt sich knapp um die Büste legte; es war in verschiedener Weise ausgeschnitten und wurde hinten oder vorn oder auch an den Seiten verschnürt. Doch scheint diese überaus graziöse Tracht weniger unter den deutschen als unter den französischen Frauen üblich gewesen zu sein; sie findet sich nur an nordfranzösischen Statuen dortiger Kathedralen, aber niemals in Miniaturen, wenigstens nicht in so ausgesprochener Weise dargestellt; es ist schwer zu sagen, ob es sich hier wirklich um ein besonderes Kleidungsstück handelt, oder nur um eine gesteppte Ausfütterung, die das Kleid gegen den Druck der Büste widerstandsfähig machen sollte. Möglich, dass das Mieder sich aus der gesteppten Büste entwickelt hat und beide Kostümstücke üblich waren. Ein langer Gürtel wurde um die Hüften gelegt und vorn derart in einen Knoten geschlungen, dass die beiden Endstücke fast auf die Füsse herabfielen.

Der Mantel war fast gänzlich durch das kurze Obergewand verdrängt worden (11. 2. 4. 21); wenigstens wurde er selten gleichzeitig mit diesem angelegt; er hatte seine Form nicht verändert; nur pflegte man ihn gegen die Mitte des Jahrhunderts ohne weitere Befestigung über beide Schultern zu legen; beliebt war eine Fütterung desselben mit Pelz. Ausser dem Schleiertuch waren als Kopfbedeckung eine mehr oder minder geschmückte Rundkappe (11. 9) und eine aus Binden hergestellte Haube (11. 2) sowie auch eine der phrygischen ähnliche Mütze (11. 8) üblich. Das Bestreben, die Körperformen zu zeigen, kam den Frauen des Volkes sehr gelegen; diese trugen das knapp anschliessende Obergewand sehr kurz und gegürtet, das Untergewand aber vom Leibe an aufgeschlitzt (11. 8), um die allerdings mit Beinlingen bekleideten Schenkel dem Blicke preiszugeben, eine Mode, die die Geistlichkeit mit lauten Klagen beantwortete. Das Haar liess man entweder frei herabfallen (11. 8. 9) oder scheitelte es in der Mitte des Kopfes, umwickelte jeden Teil futeralartig mit Bändern (11. 20) oder verflocht ihn zugleich mit den Bändern in zwei dicke Flechten, die man vorn den Armen entlang herabfallen liess (11. 23. 25).

Je mehr die Tracht sich von den römischen Überlieferungen entfernte, desto mehr gewann die abendländische Welt das Aussehen eines grossen Narrenhauses. Der Grund zu jener buntscheckigen Tracht, die Mode des Mi-Parti, die im späteren Mittelalter den ehrsamen Bürger einem Hanswurst unserer heutigen Kunstreiter ähnlich machte, wurde im 11. Jahrhundert durch die sogenannte „geteilte Tracht“ gelegt, jene Tracht, die von rechts nach links in zwei Farben geteilt war. Schon im 12. Jahrhundert ging die Farbenteilung in die Schräge; auch begann man, die rechte Seite oben mit der linken Seite unten in Übereinstimmung zu setzen und umgekehrt.

Was nun den Herrscherornat anbetrifft, so stellt sich derselbe nach den bildlichen Zeugnissen als eine Mischung von heimischen und byzantinischen Elementen dar. Eine Miniatur zeigt uns Kaiser Heinrich II. in zwei übereinander gelegten, halblangen Tuniken mit byzantinischer Gürtelschärpe (11. 5), mit Beinlingen, Schenkelbinden und kurzem Mantel. Auf anderen Bildern begegnet uns derselbe Herrscher in zwei bis zu den Füssen reichenden Tuniken (11. 3. 12. 12), den Mantel aber nach alter Sitte auf der rechten Schulter mit der Agraffe geheftet. Die byzantinische Mode war, wenn auch im Volke, doch nicht an den Höfen spurlos vorübergegangen; dies wird durch die Tracht des Gegenkönigs Rudolf von Schwaben (11. 7) bestätigt, dessen Bild uns auf einer um 1080 verfertigten Grabplatte von Bronze im Dom von Merseburg entgegentritt.

Selbst noch im 12. Jahrhundert erlitt der Schnitt der männlichen Kleidung im Ganzen genommen keine bedeutenden Veränderungen. Arbeiter und Handwerker behielten den kurzen Rock; die Tunika der vornehmen Leute aber wuchs, selbst wenn es deren zwei waren, die übereinander getragen wurden, bis zu den Füssen herab (11. 10); da diese langen Röcke jedoch vielfach und vorzugsweise beim Reiten hinderlich waren, so wurden sie häufig vorn vom Leib an nach abwärts aufgeschlitzt, auch an beiden Hüften in die Höhe gezogen oder völlig aufgenommen und untergesteckt (11. 10. 14). Ihr Schmuck war ein reicher Besatz am unteren Rand, am Halsausschnitt, sowie in der Mitte der Oberarme und an der Handwurzel; selbst wenn der Rock sonst unbesetzt blieb, fehlte nicht der doppelte Besatz auf den Ärmeln. Eine andere damals übliche Verzierung der Röcke bestand in grossen Laschen, in die man den unteren Rand zu zerteilen pflegte (11. 15). Die Beinbekleidung erfuhr keine Veränderung, ebensowenig der Mantel, doch scheint der rechteckige Mantel nahezu ausser Gebrauch gekommen zu sein. Der Mantel wurde um diese Zeit weniger auf der Aussenseite durch Besatz als innen durch eine Fütterung mit verschiedenfarbigem Pelzwerk ausgestattet.

Auf der Jagd trug man statt des hinderlichen Mantels ein „Pirsgewant“; dieses Kleid hatte verschiedene Formen, war zumeist aber ein kurzer Umhang von Pelzwerk oder mit Pelz gefüttert (11. 17) und an beiden Seiten offen. Als Fussbekleidung dienten geschlossene, mehr oder weniger zugespitzte Schuhe, die bis an oder über die Knöchel reichten (11. 14-17). Eine Kopfbedeckung war nur unter den besser gestellten Leuten üblich; sie bestand in einer den Oberkopf umschliessenden, nur wenig gespitzten Rundkappe (11. 12. 13), die zuweilen mit einem schmalen Rand versehen war (11. 14) oder in einem Hut mit Krempe, die ringsum aufwärtsgestellt war und nur auf der Stirnseite gerade aus stand (11. 17); dieser Hut war mit einer Kinnschnur versehen. Das Haar ward gewöhnlich kurz geschoren, ebenso der Bart, letzterer auch völlig rasiert.

Die weibliche Tracht des 12. Jahrhunderts.

Entschiedener losgelöst von den spätrömischen Überlieferungen, als die männliche Tracht, zeigt sich die weibliche Tracht des 12. Jahrhunderts. Zwar das Untergewand blieb noch ebenso gestaltet wie bisher; das Obergewand jedoch, dessen sich jetzt selbst die Frauen aus dem Mittelstande vielfach bedienten, erhielt namentlich hinten eine weit grössere Länge und schleppte oft auf dem Boden nach (11. 20. 28. Fig. 3. 6). Um bei der geringen Hüftweite die grosse untere Weite zu erzielen, musste zwischen Vorder- und Rückenstück rechts und links ein grosser Zwickel eingesetzt werden; im knapp anschliessenden Oberkörper wurde das Kleid entweder hinten oder unter den Achseln (11. 20) zum Verschnüren eingerichtet.

War die Büste stark entwickelt so konnte hier das Vorderteil des Kleides aus zwei Stücken hergestellt werden, die da, wo sie zusammenstiessen, dem unteren Rande der Brüste entsprechend ausgeschnitten waren (Fig. 3. 1), der obere Teil jedoch in etwas grösseren Bogen, so dass er von der Mitte aus nach beiden Seiten hin zusammengeschoben werden musste, wenn man ihn mit dem unteren zusammennähte. Die Ärmel waren im Wesentlichen noch so wie im 11. Jahrhundert (Fig. 4.1.2), jedoch von grösserer Weite als damals.

Am Schluss des 12. Jahrhunderts erhielt das Oberkleid eine völlig veränderte Gestalt; man beraubte es nämlich der Ärmel (11. 28) und erhielt dadurch Veranlassung zu verschiedenen Änderungen im Schnitt; doch wurden diese ärmellosen Oberkleider erst im folgenden Jahrhundert allgemein; ihr Name war „Suckenie“.

Die dienende Klasse musste zwar auf die schleppenden Gewänder verzichten, versah aber ihre Kleider am unteren Rand und an den Enden der engen Ärmel sowie vorn von der Gürtung an abwärts mit mehrfarbigen Besatz (11. 26); zugleich legte sie ein Brusttuch unter den weiten Ausschnitt am Hals.

Der Mantel, nur von reichen Frauen getragen, erhielt fast durchweg eine halbkreisförmige Form und eine Fütterung von Pelz; er wurde ohne weitere Befestigung vom Rücken her über beide Schultern gelegt. Die Fussbekleidung war der männlichen ähnlich. Das Haar trug man noch wie von jeher frei herabhängend oder in mehrere Strähne geteilt, die von oben bis unten hin mit einem Band umwickelt wurden (11. 20). Üblich war damals noch die Sitte, ein dünnes Tuch schleierartig über den Kopf zu hängen (11. 21); später aber legte man einen Kranz von frischen Blumen oder einen Stirnreif um das Haar (11. 28); dieser Reif hiess Schapel.

Die jüdische Bevölkerung.

Im 12. Jahrhundert und sicherlich schon lange zuvor bestand eine Verordnung, die die jüdische Bevölkerung zwang, sich einer eigenen Tracht zu bedienen; als Widersacher des Christentums sollten sie nicht die Kleidung der Christen teilen oder doch durch bestimmte Kostümstücke sich von jenen unterscheiden. Zu dieser kennzeichnenden Tracht gehörte namentlich ein zuckerhutförmiger Hut (11. 22. 27) von weisser oder oranger Färbung mit schmalem herabhängendem Rande, der abwechselnd mit dem Hutkopfe orange oder weiss gefärbt sein musste; doch finden sich in den Miniaturen auch Juden mit rundköpfigen Hüten (11. 24) und solchen, die wie ein Horn gebogen und völlig weiss, orange oder rot gefärbt sind.

Die Mönche, die in ihren Klosterzellen die Bücher mit Miniaturen schmückten, stellten die Könige stets im Ornat dar, mit der Krone auf dem Haupte und dem Szepter in der Hand; ja sie lassen ihre Könige mit der Krone geschmückt im Bette liegen. Für die unbeholfene Kunst jener Zeit waren diese Kleinodien das einzige Mittel, die Könige als solche zu kennzeichnen und von ihrer Umgebung zu unterscheiden. Wir wissen jedoch, dass die alltägliche Tracht der Regenten weder im Schnitt noch im Stoffe anders war, als die der höheren Stände überhaupt.

Beschreibung Tafel 14. Deutsche (1100—1200). Herrscherornat der deutschen Kaiser im Mittelalter.

Traten an feierlichen Tagen die Könige aber als Machthaber auf, so waren sie auf den ersten Blick auch an ihrer Kleidung als solche zu erkennen. Zur Zeit der Karolinger gab es noch keinen erblichen Ornat. Erst seit der Wahl des Sachsenherzogs Heinrich I. aus dem Adelsgeschlecht der Liudolfinger (um 876-936) zum deutschen König wird über das Vorhandensein erblicher Kleinodien berichtet; durch deren Vermehrung seit den glanzvollen Tagen der Ottonen und Heinrichs II. bildete sich nach und nach ein Krönungsornat für die deutschen Könige heraus. In den unruhigen Zeiten der Hohenstaufen kam jedoch ein Teil dieser Kleinodien und Ornate durch verlorene Kriege gegen die lombardische Städte an die Einwohner von Parma. Nun scheint es, dass Kaiser Friedrich II. (1194-1250) die verlorenen Stücke durch neue aus dem Schatz seiner Mutter, der normannischen Prinzessin Konstanze von Hauteville (normannisch Constance d’Hauteville, 1154-1198), der Tochter von Siziliens erstem normannischen König Roger II. ersetzt hatte, als Erbin von Sizilien und der märchenhaften Schätze ihrer Ahnen, der sizilianisch-normannischen Könige. So möchte der befremdende Umstand zu erklären sein, dass die meisten der heute noch vorhandenen Kleinodien der deutschen Kaiser von sarazenischen Künstlern in Sizilien angefertigt worden sind, und zwar im 12. Jahrhundert; einige Stücke bringt die Überlieferung mit Karl dem Grossen in Verbindung und dem Kalifen Harun ar-Raschid.

Erst seit dem 13. Jahrhundert traten die deutschen Könige am Tage ihrer Krönung in einem durchweg ererbten Ornat auf. Die Gewänder, die ihnen zu diesem Zweck angelegt wurden und noch heute erhalten sind, waren folgende: Die Tunicella (Fig. 5.2); diese ist von tiefviolettem, schwerem Sergegewebe und ringsum geschlossen (14. 9); seitlich am Halsausschnitt hat sie einen Brustschlitz, um sie bequemer über den Kopf ziehen zu können; vermittelst einer Zugschnur, die sich am Schlitz befindet, wurde derselbe zusammengezogen; die Einfassung ist golden, der Besatz an den Ärmeln und dem unteren Saum tiefrot mit goldenem Blattwerk und weissen Perlen.

Die Albe; diese ist von weisser Tafftseide und im Schnitt einem Chorhemd ähnlich (Fig. 5. 1); sie wurde über die Tunicella angelegt und unter dem Gürtel soweit heraufgezogen, dass der Purpursaum des Untergewandes zum Vorschein kam (14.10). Nach Art der Gewänder des 12. Jahrhunderts hat sie auf den Oberarmen einen Besatz (siehe 11. 12. 14. 15), ebenso an den Händen, vorn am Halse und untenher; am Hals ist der Besatz purpurn, unten tiefviolett, an den Händen zur Hälfte rot und violett, überall gestickt mit Gold und weissen Perlen; vorn am Halsausschnitt befinden sich zwei goldene Schnüre. Einer eingestickten Inschrift zufolge wurde das Gewand 1184 in Palermo angefertigt. Der Gürtel ist von blauseidenem Cendel.

Die Stola (14.10); diese ist ein Band von über 5 Meter Länge, von gelbem Seidengewebe mit reichem Blumenwerk in Gold, mit gleichmässig wiederkehrenden Ornamenten in vergoldetem Silberblech und ebenso verteilten einköpfigen Reichsadlern in schwarzer Seide; an jedem Ende hat die Stola drei lange verschiedenfarbige Quasten. Sie wurde auf die Hälfte ihrer Länge zusammengelegt, so dann mit der Schleife nach hinten, mit den freien Enden nach vorn genommen, auf der Brust gekreuzt und um die Hüften mit dem Schwertgürtel unterbunden. Übrigens gehört die jetzt noch erhaltene Stola dem 14. Jahrhundert an. Der Schwertgürtel ist eine breite Goldborte mit Tiergestalten und kleeblattförmigen Schliessen von vergoldetem Silber.

Der Mantel, auch Pluviale oder Pallium genannt; wir besitzen zwei Mäntel, von welchen der eine sich im Domschatz der Kathedrale von Metz befindet (Fig. 6), der andere in der Hofburg zu Wien (Fig. 7). Beide Mäntel sind nahezu halbkreisförmig im Zuschnitt nach Art der byzantinischen Kaisermäntel. Der erste ist ein sehr dichtes Gewebe von hellroter Seide mit Adlern, Löwen, Greifen und anderen Ornamenten in Gold und vielfarbiger Seide bestickt. Die Überlieferung macht diesen Mantel zu einem Geschenk des Kalifen Harun ar-Raschid an Karl den Grossen; dem Stoffe und der Arbeit nach dürfte er jedoch aus den sarazenischen Manufakturen Siziliens hervorgegangen sein und dem 12. Jahrhundert angehören. Unzweifelhaft beglaubigt durch eine gold gestickte Inschrift ist die sarazenische Herkunft des zweiten Mantels (Fig. 7); derselbe ist von hochrotem Purpurcendel und mit Taffet gefüttert; seine Stickerei ist in Gold und Perlen ausgeführt. Ein fruchttragender Dattelbaum in streng orientalischer Stilisierung teilt den Mantel seiner Länge nach in zwei Hälften; auf jeder Hälfte befindet sich eine naturhistorische Darstellung, nämlich ein Löwe über einem niedergestürzten Kamel, das er mit mächtigen Tatzen gefasst hält. An seiner geraden Kante ist der Mantel mit vierblätterigen Kleeornamenten, am gebogenen Saum mit arabischen Buchstaben bestickt: die Mitte seiner Längskante zeigt einen flachen Bogenausschnitt für den Hals; an jedem Endpunkt des Bogens befindet sich die Hälfte einer Schliesse (14.3), die mit Filigran, Amethysten und Ösen besetzt; die Ösen wurden ineinander gefügt und mit einem hindurchgesteckten Stifte zusammengehalten.

Fig. 6.

In St. Peter zu Rom befindet sich eine Dalmatika von byzantinischer Arbeit (14. 11), die auf beiden Seiten und an der Unterseite der Ärmel aufgeschlitzt; sie ist von schwerem blauem Satingewebe, in den Ärmeln weit und vorn ein wenig kürzer als hinten; in Gold- und Silberstickerei zeigt sie figurale Darstellungen die sich auf die Austeilung des heiligen Abendmahles beziehen, ausserdem Kreuze, Kreise und schwach stilisiertes Pflanzenwerk. Es scheint, dass dieses Gewand von den deutschen Königen bei ihrer Krönung in Rom getragen wurde und zwar statt des Mantels, wenn sie als Diakone in der Krönungsmesse das Evangelium sangen. Die Handschuhe; diese sind aus karminfarbigen Seidenstoff zusammengenäht und haben an der Handwurzel eine breite Borte von weissen Perlen und Schmelzwerk; von dieser Borte aus verästelt sich gleichmässig über alle Finger spätromanisches Laubwerk auf leichten Ranken. Die Strümpfe; auch diese sind aus karminfarbigem Seidenstoff zusammengenäht, im Fusse glatt, im Schaft mit Vierpassrosen in Gold gestickt; es scheint, dass sie aus der königlichen Werkstätte in Palermo stammen.

Dem Krönungsornat wurden auch drei Paar Schuhe zugezählt; von diesen sind zwei Paar abhanden gekommen und nur in Abbildungen erhalten geblieben. Das noch vorhandene Paar besteht aus einem schweren hochroten Seidencendel und ist auf dem Rist an der Ferse und unterhalb der Knöchel mit golddurchwirkten Borten besetzt; die Ristborte ist mit Edelsteinen geschmückt, die ihrerseits wieder mit Perlen umzogen; die glatten Seidenteile sind mit schwerfälligen Ranken in Perlen besetzt; am Knöchel rechts und links sind die Schuhe in zwei Laschen zerteilt durch die der Schnürriemen läuft. Man hält diese Schuhe ebenfalls für eine sizilianische Arbeit des 12. Jahrhunderts, ebenso die beiden Paare, die verloren gegangen sind. Die Überlieferung gibt den letzteren jedoch ein karolingisches Alter (14. 4).

Unter den Schuhen der vornehmen Leute, die in den Miniaturen Karl’s des Kahlen dargestellt sind, finden sich auch solche, die zwischen Rist und Ferse rechts und links zwei Laschen mit Ösen führen, durch die der Schnürriemen läuft; der Rist setzt sich ebenfalls mit einer Lasche über die Fussbeuge fort; über dieser Lasche wurde der Riemen verknüpft. Solchen Schuhen dürfte das eine Paar der verlorenen Krönungsschuhe entsprochen haben (21. 84); das andere Paar (21. 85) aber einem noch heute in der Kirche von Chelles bei Paris befindlichen Schuhe (21. 92), die an den Knöcheln rechts und links mit einer Öse für den Schnürriemen versehen ist; auch dieser Schuh gehört der karolingischen Periode an. Ohne das Urteil der Kundigen antasten zu wollen und nur des leichteren Vergleiches wegen ist das hier in Rede stehende Fusszeug auf einem und demselben Blatte zusammengestellt worden.

Fig. 7.

Die eigentlichen Würdezeichen der kaiserlichen Macht waren Krone, Scepter und Reichsapfel. Die deutsche Kaiserkrone ist achteckig (14.2), indem acht goldene, an Scharnieren bewegliche Schildchen innen durch einen dünnen Eisenreif verbunden werden; die Schildchen sind oben im Halbkreis abgerundet; die beiden grössten stehen auf der Stirn- und Nackenseite; zwischen beiden sitzt ein hochgewölbter Bügel in Ösen eingefügt, deren jede noch zwei Ösen zur Seite hat für Ornamente, welche nicht mehr vorhanden sind; der Stirnschild ist von einem Kreuz überragt. Vier kleinere Felder sind mit Darstellungen in Zellenschmelz gefüllt, sämtliche Schilde aber mit einer Menge orientalischer Perlen und ungeschliffenen Edelsteinen sowie mit Filigranarbeit verziert. Auf dem Bügel steht eine Inschrift mit dem Namen Chuonrad, ob der II., der III. oder IV. gemeint, lässt sich nicht mehr bestimmen. Man vermutet indessen, die eigentliche Krone sei byzantinische Arbeit aus dem 11. Jahrhundert und der Bügel eine spätere Hinzufügung aus der Zeit Konrad’s IV. Die Krone ist mit einer Rundkappe von rotem Samt gefüttert. Der Szepter gibt es zwei, ein romanisches und eines, welches der entwickelten Gotik des 14. Jahrhunderts angehört. Das erste (14.1) ist von Silber mit teilweiser Vergoldung; den Knauf bildet eine siebartig durchlöcherte Kapsel in der Form eines Pinienapfels und ruht auf hohem Blätterwerk; der Stab besteht aus Silberblech, das um einen glatten runden Holzstab fest genietet; oben und in der Mitte sitzen ringartige Knäufe, unten ein Knauf mit sechs Rippen; dieses Szepter dürfte übrigens von Anfang an als Weihesprengel gedient haben.

Der Reichsapfel ist eine Kugel von Goldblech (14. 7), die von zwei sich kreuzenden Reifen umfasst wird; in der oberen Kreuzung erhebt sich ein goldenes Kreuz. Kreuz und Reife sind ornamentiert; das Kreuz ist völlig, die Reife sind nur in ihrer oberen Hälfte mit Edelsteinen besetzt; der Apfel stammt aus dem 12. Jahrhundert. Zu dem Krönungsornat gehörten auch mehrere Schwerter, welche noch erhalten sind. Das eine, nach der Überlieferung ein Geschenk Harun ar-Raschid’s an Karl den Grossen, ist ein altorientalischer Säbel von mässiger Krümmung (14. 10); Griff und Parierstange sind aus starkem Goldblech getrieben; die grünliche Scheide mit Mundstück und Ortband besteht aus getriebenem und mit Edelsteinen besetztem Goldbleche. Das zweite, ein gerades Schwert, unter dem Namen „das Schwert des heiligen Mauritius“ bekannt, ist ein Zeremonienschwert aus dem 12. Jahrhundert (14. 6), dass dem Kaiser während des Krönungszuges vorangetragen wurde; sein Griff bildet mit der geraden Parierstange ein Kreuz; der Knauf ist pilzhutförmig und führt auf der einen Seite einen einköpfigen Adler, auf der anderen einen geteilten Schild, der halb mit einem halben Adler, halb mit drei übereinander stehenden Löwen ausgefüllt. Die Scheide ist von dünnem Goldbleche und zeigt auf jeder Seite in schwachgetriebener Arbeit das Bild eines Königs in sieben durch blaue Edelsteine getrennten Langfeldern, sämtliche Bilder mit den Köpfen nach unten gerichtet. Das dritte Schwert (14. 8), welches als „das Schwert Karl’s des Grossen“ bezeichnet wird, stammt aus dem 12. Jahrhundert. Der Griff trägt einen scheibenförmigen Knopf, welcher senkrecht gestellt ist und in dreieckigem Schilde auf der einen Seite einen einköpfigen Adler, auf der an dem einen böhmischen Löwen in Schmelzfarben zeigt. Die Scheide ist von Goldblech und auf jeder Seite in zwölf auf die Ecke gestellte Quadrate eingeteilt, die mit Perlen umsäumt sind; das obere Feld zeigt gleichfalls den einköpfigen Adler; die übrigen Felder werden von einfachen Schmelzornamenten ausgefüllt; Mundstück und Ortband sind ähnlich eingeteilt und verziert, jenes überdies mit Edelsteinen besetzt. Noch gibt es ein Evangelienbuch, auf welches die Kaiser den Krönungseid schworen; dasselbe stammt aus dem 8. Jahrhundert und soll im Grabe Karl’s des Grossen gefunden worden sein; sein jetziger Einband gehört dem 15. Jahrhundert an.

Die Staats- und Hofbeamten scheinen vor dem 13. Jahrhundert sich keiner besonderen Tracht bedient zu haben doch ist es zweifellos, dass sie sich schon von altersher durch irgend welche Abzeichen von der übrigen Gesellschaft unterschieden; zu diesen Abzeichen werden vorzugsweise Stäbe und Mützen gehört haben; die abbildlichen Zeugnisse hierfür reichen aber nicht in das 12. Jahrhundert zurück.

Militär.

Vom 10. Jahrhundert an lässt sich die Umwandlung der Waffen Schritt für Schritt verfolgen, namentlich aber die der Schutzwaffen; denn bei diesen tritt eine Änderung stets früher zu Tage, als bei den übrigen Waffen. Die kurze mit Schuppen besetzte Kutte, welche nicht oder kaum über die Hüften reichte und im 8. Jahrhundert von den Rittern getragen wurde (20. 2), der sogenannte kleine Haubert, war und blieb noch lange Zeit unter den weniger bemittelten Edelleuten üblich (6. 7). Daneben bildete sich der grosse oder weisse Haubert heraus, der sich in Kittelform mit Kapuze (Kamail) allmählich über die Schenkel herab (10. 19. 26) bis unter die Knie verlängerte und mit kurzen oder langen Ärmeln besetzt war. Der Kapuzenrock, der den Panzern als Unterfutter diente, wurde aus mehreren Lagen von Leder oder starker Leinwand hergestellt (Siehe: Hypothetische Rekonstruktion einer hochmittelalterlichen Ringbrünne (Teppich von Bayeux) von Karl Gimbel, um 1890 ); seine Verstärkung geschah auf verschiedene Weise; er wurde wie der kleine Haubert mit Schuppen besetzt (10. 19. 26. 12. 4. 8) – in dieser Form hiess er Jazeran – oder mit metallenen Rundscheiben (Cotte a rondaches 20. 10) oder mit Ringen von geschmiedetem Eisen; diese Ringe pflegte man anfangs neben einander (20. 12. 21. 11), später aber mit der Kante übereinander zu legen, so dass immer ein Ring den andern zur Hälfte deckte; die Ringe wurden aufgenäht.

Den also beringten Haubert liess man mit der Zeit nach unten hin in weite Kniehosen übergehen (12. 5.6), mit den Ärmeln aber in Handschuhe, welche selbst die einzelnen Finger bedeckten (12. 2. 6 ); doch lagen hier die Ringe nur auf dem Rücken der Fingerlinge. Verstärkt wurde der Futterrock noch auf andere Weise durch ein Gitter aus ledernen Streifen und jedes leere Viereck im Netzwerk überdies durch einen Nagelkopf oder Ring (21. 10). Derartig gegitterte Panzer waren besonders unter den Franzosen und Normannen beliebt (20. 8); letztere liessen ihre Panzer häufig nach unten hin in offene Kniehosen übergehen (20. 12).

Um die Anlage eines so beschaffenen Haubert zu ermöglichen, war auf der Brust eine grosse Öffnung angebracht, die sich mit einem viereckigen Latz verschliessen liess. Vorderarme und Unterschenkel wurden nicht von dem Haubert bedeckt; diese suchte man durch die Ärmel eines gesteppten Wamses, diese durch gleichfalls gegitterte Rüststrümpfe zu schützen oder durch Riemenwerk. Die beringten Harnische ergänzte man durch ebenmässig beringte Beinlinge, die unterhalb des Knies die vordere Hälfte des Beines bedeckten und am Knie sowie hinten über die Wade herab verschnürt wurden (12. 2. 5. 6).

Zum Schuppenrock gehörten völlige Beinlinge, die ringsum geschuppt waren (12. 4). Zuweilen wurde auch nur eines der Beine gepanzert, welches der lange Schild nicht bedeckte (12. 1). Noch gab es Panzer, welche nicht gefüttert waren, sondern völlig aus ineinander gehängten eisernen Ringen bestanden; in jedem Ring hingen vier andere Ringe (21.13).

Maschenhemden dieser Art waren schon im 10. Jahrhundert verbreitet und wurden über eine Bekleidung von Leder oder gestepptem Zeuge angelegt, welche Gambeson hiess (20. 11); die Schutzrüstung des gemeinen Kriegers beschränkte sich häufig auf den Gambeson allein. Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts kamen in Deutschland noch andere Hauberte auf, nämlich Schuppenpanzer, deren Schuppen nicht von Metall sondern von Leder oder festem Horn waren (12.7.20.13). Der Hornpanzer kam aus Asien, wo er seit Jahrhunderten namentlich von den Parthern und Sarmaten getragen wurde (Bd. 1. 62. 13); mit dem Haubert aus Lederschuppen waren schon die Dänen bei ihrem Einbruch in England ausgerüstet (5. 3); dieser Panzer hiess Corium. Ausserdem gab es im 12. Jahrhundert einen langen bis zum Knie reichenden, mit ziemlich weiten Ärmeln besetzten Rock, der völlig mit kleinen rautenförmigen Blechen besetzt und bisweilen streifig verziert war (20. 19. 21).

Nicht mit der Kapuze des Haubert allein wurde der Kopf geschützt; man setzte noch einen Helm über die Kapuze. Der Helm war stets von starkem Blech aus Eisen oder Bronze, oder hälftig aus Eisen und Bronze (6. 12. 20. 12), der Form nach kegelig mit mehr oder weniger gewölbtem Profil (12. 3. 4) oder niedrig mit flachem Boden (12. 2); er hatte einen unbeweglichen, mehrere Finger breiten Nasenschutz oder Schembart (Nasal), der zur Wehr der Nase dienend über dieselbe hinunterreichte. Ein ebenfalls mit fester Nasenberge versehener Helm hatte eine gewölbte Kappe oder Glocke mit stehenden Wangenklappen und beweglichem Nackenschutz; in der Somme wurde ein Helm dieser Art gefunden (21. 20). Der Rundhelm hatte schon im 9. Jahrhundert eine übermässige Höhe angenommen (5.3); in dieser Form war er noch im 12. Jahrhundert üblich (12.20) und oft mit Wangenklappen versehen (20. 24).

Daneben gab es andere Helme, welche mehr oder weniger einer phrygischen Mütze glichen (12. 6. 8. 21. 21. 23), gegen Ende des 12. Jahrhunderts auch solche, die in Topfform den Kopf bis über die Nase herab völlig umschlossen (6. 22. 8. 20.22. 21. 17. 24) und mit schmalen Öffnungen für die Augen versehen waren. Der Helm hatte eine dreifache Unterlage; den Kopf zunächst bedeckte eine gepolsterte Zeugmütze (Bunthaube, Schaperon 20. 11. 20); darüber kam die Kapuze des Maschenhemdes, die mit Riemen an jener befestigt wurde, und zuletzt eine Hirnkappe von Eisen, die kleine Kesselhaube (Bassinet, franz. cervelière 20.19); über diesen dreifachen Kopfschutz wurde der Topfhelm gestülpt; diesen aber pflegte der Reiter, wenn er unterwegs war, an den Sattel festzuhaken.

Üblich neben dem Topfhelm war eine grössere Kesselhaube mit vorspringendem Rand (20. 18). Der gewölbte Rundschild mit Nabel, der schon in der Karolingerzeit üblich gewesen war (10. 8. 20. 3. 5. 7.), war noch im 10. Jahrhundert allgemein (10.23.20. 8. 16) und findet sich noch auf dem Teppich von Bayeux, der dem 11. Jahrhundert angehört. Mit der Neigung den Schild zu vergrössern kamen auch andere Formen auf; man spitzte den Rundschild nach unten hin zu, ihm so die Form eines Ovales oder eines Herzens (10. 26. 21. 26. 27) gebend und verlängerte ihn schliesslich bis zu einem fast mannshohen gestreckten Dreieck (6. 12. 5. 20. 12. 14. 17); diese Schilde durchliefen alle Formen vom Halbzylinder an bis zu den völlig flachen, die unseren Papierdrachen glichen (12. 2. 4. 5 u. ff); sie waren innen mit zwei Handgriffen (Enarmes) versehen und zugleich noch mit einem Riemen, der dazu diente, sie über die linke Schulter zu hängen, mit der Spitze nach unten. Man pflegte die Schilde mit bizarren Figuren zu bemalen (21. 28); der Gebrauch persönlicher Wappen ist auf diese Weise entstanden.

Als Hauptangriffswaffe der abendländischen Ritterschaft galt das Schwert. Diese Waffe war seit den Zeiten der Merowinger bis in das 12. Jahrhundert hinein breit, ziemlich lang, zweischneidig, an der Spitze abgerundet, so dass sie nur zum Hieb taugte, und mit einfacher gerader Parierstange versehen, die mit Klinge und Griff ein Kreuz bildete. Der Knauf war gewöhnlich rund oder abgeplattet wie eine Scheibe (14. 8) oder pilzhutförmig (14. 6), zuweilen auch zwei- oder dreiteilig (vergl. 3. 5). Mit dem Wachsen der Klinge wurde auch der Knauf zu einem Apfel vergrössert, um der Schwere des Eisens ein Gegengewicht zu geben. Während man früher das Schwert einfach an den Hüftgurt befestigte, versah man es nun mit einer eigenen Koppel, die mit dem Gurt hinten im Kreuze zusammenhing (21. 36). Im 12. Jahrhundert wurde der Gurt nicht selten derart geschlossen, dass man das eine Ende desselben, welches in zwei Zungen gespalten war, durch zwei Schlitze im anderen Ende steckte und dann verknotete (12.2.20.24); die Endstücke der Koppel pflegte man ebenfalls in Riemen zu zerschlitzen, diese um die Scheide zu winden und durch schmale Metallbänder festzuhalten (21. 1. 8. 22). Man trug übrigens auch mehrere Schwerter zugleich am Gürtel.

Neben dem Schwert war die Lanze die dominante Waffe jener Zeit. Die Lanzenklinge hatte gegen früher ihre Form nicht geändert; sie war dolch- oder blattförmig und führte nicht selten an der Dille zwei lange Zweige, welche über den Schaft herabsteigend mit Schrauben an demselben befestigt waren. Der Schaft war 8-12 Fuss lang, meist glatt und in der Wappenfarbe bemalt, zuweilen auch in seiner natürlichen Rinde belassen. Abbildungen aus dem 11. Jahrhundert stellen häufig den Speer mit einem Wimpel dar (6. 12. 11. 1, Ganfalons, Banderola).

Bogen und Pfeile hatten auf deutschem Boden nur geringe Bedeutung; man bediente sich unausgesetzt des alten Handbogens, welcher oft von der Länge eines Mannes war. Schleudern, Beile und Kolben blieben noch fortwährend im Gebrauch, wurden jedoch nicht als ritterliche Waffen angesehen; als solche aber galt der Kriegsflegel (21. 52), der erst im 11. Jahrhundert aufgekommen zu sein scheint. Die ältesten Sporen waren nur mit einem kegeligen sehr dicken Stachel versehen, welcher ohne Hals unmittelbar auf dem Bügel festsass (vergl. 3. 4); schon unter den Karolingern hatte der Sporn einen kurzen Hals (vergl. 3. 3. 5. 12), und in diese Zeit reicht auch das älteste Beispiel eines Radspornes zurück; es hat sich dasselbe in Mailand in dem Grabe Bernhard’s, des unglücklichen Neffen Kaiser Ludwig’s des Frommen vorgefunden; indessen wurde der Radsporn erst gegen Ende des 13. Jahrhunderts allgemein; im 12. Jahrhundert erhielt der Hals des Spornes eine schräg ansteigende Richtung; manchmal wurde der Sporn auch ohne Bügel unmittelbar auf die Ferse der Rüsthosen festgeheftet (21. 78).

Betrachten wir schliesslich noch die Ausrüstung der Streitrosse. Miniaturen und Skulpturen aus dem 8. und 9. Jahrhundert stellen schon das Pferd mit Sattel und Steigbügel dar (21. 4. 65); der Sattel lag auf einer besonderen Decke und führte nur sehr niedrige Vorder- und Hinterpauschen; diese aber entwickelten sich im 11. Jahrhundert unter den Franzosen und Normannen zu solcher Höhe, dass sie, volutenförmig nach aussen gebogen, den Unterleib samt dem Rücken des Reiters bedeckten (7. 3). Sättel dieser Art jedoch kamen unter den Deutschen nur langsam zur Geltung und hier nahmen die Pauschen die Gestalt halbzylindrischer Sessellehnen an (12. 26. 27), die zugleich die Weichen des Reiters umschlossen. Der Steigbügel, schon in karolingischer Zeit bekannt (21. 64), bestand anfangs nur aus einem zur Schleife geschlungenen Riemen; später fügte man die Stange hinzu, nämlich jenen Teil, auf dem der Fuss ruht; etwa im 10. Jahrhundert gab man dem Bügel die Gestalt einer Triangel.

Um das Streitross gegen Schuss und Hieb zu schützen versah man es im 12. Jahrhundert mit einer Decke, die an Hals, Brust und Kruppe doppelt oder dreifach und nicht selten auch noch mit Leder unterlegt war; dieses Rüstkleid, Kuvertüre oder Parsche genannt, war im Vorderteil immer kürzer als hinten und verwandelte sich gegen Ende des 12. Jahrhunderts in einen vollständigen Harnisch aus Schienen, zu dem noch ein Stirnblech kam (7. 3); die Schienen waren aus Leder oder Stoff und hatten metallene Schuppen (12. 28), Schilde und Ringe zur Verstärkung. Die Kuvertüre,. weit und ziemlich kurz, bestand aus getrenntem Vorder- und Hinterstück, die beide an den Sattel festgeschnürt wurden; das Vorderstück zeigte vor der Brust einen Schlitz.

Das Belagerungsgerät, von den Deutschen durchweg „Antwerk“ genannt, war zumeist den Maschinen der Römer nachgebildet worden; das Mittelalter hat, wie die Miniaturen jenes Zeitalters erkennen lassen, nur wenig daran geändert. Die Maschinen zerfielen in drei Arten: in Stosszeug zum Mauerbrechen, in Schuss- und Wurfzeug und in Deckzeug und Türme. Zum Mauerbrechen dienten der Widder und die Wippe. Eine Bilderhandschrift vom Ende des 10. Jahrhunderts zeigt einen auf zwei Rädern laufenden Widder (16. 39), der von mehreren durch Armbrustschützen (16. 38) gedeckten Leuten vorgeschoben wird. Man pflegte die Mauern, die durch den Widder zum Einsturz gebracht werden sollten, zuvor mit Spitzhacken und Maueräxten zu untergraben sowie mit Bohrmaschinen, die unter Schutzdächern (Brechschildkröten) an die Mauern herangeführt wurden.

Zum Schusszeug, den Fernwaffen oder Ballisten, wie es allgemein hiess, gehörte vorzugsweise die Armbrust. Diese Waffe, noch den Römern unbekannt, findet sich zuerst in englischen Handschriften aus dem 11. Jahrhundert (6. 6), während der um dieselbe Zeit ausgeführte Teppich von Bayeux nur Bogenschützen aufzuweisen hat. Die Armbrust führte damals schon einen Bügel am vorderen Ende, in welchen man beim Spannen den Fuss setzte und einen Geisfuss genannten Drücker zum Abschnellen der Sehne (16. 38).

Ganz wie die Handarmbrust gestaltet war die Belagerungsarmbrust, nur von bedeutenderer Grösse und nicht selten auf zwei Rädern laufend; als Geschosse dienten anfangs Bolzen, später auch Steinkugeln. In Deutschland gab es Kriegsmaschinen unter dem Namen Mangen, Blinden, Tribocs, Patrarias, Tanten, Igel, Katzen, über deren Form uns die Bildwerke vor dem 12. Jahrhundert weiter keinen Aufschluss bieten. Noch bedienten sich die Angreifer der Schnellbalken mit zwei Körben, um Kämpfer in die belagerten Plätze zu versetzen; dies wurde ebenso durch Türme aus starkem Balken versucht, die auf Rädern liefen und mit einer Fallbrücke versehen waren.

Als das römische Reich im Abendland unter dem Ansturm der Germanen fiel, fanden diese bei der besiegten Bevölkerung alle Erzeugnisse des Luxus vor, die unter den letzten Kaisern Bedürfnis geworden waren. Wie alle Völker, die sich an den Grenzen zwischen Zivilisation und Wildnis herumtreiben, schätzten die Barbaren an den Dingen nur den Rohstoff; sie dachten nicht daran, dass sich in diesen Produkten der Fleiss von Jahrtausenden angesammelt habe und welch ein unermessliches Ringen in jeder Erfindung begraben liegt. Der Stoff wurde der Arbeit zum Verderben. Indem die Barbaren die Quellen des öffentlichen Reichtums zerstörten, die Künste und den Handel, wurden sie gezwungen, sich der Überreste zu bedienen; das Mobiliar ihrer Paläste musste dasselbe sein, was ihre Paläste selbst waren, ein ungeordneter Haufen, der aus Raub und Ruinen entstanden. Die Industrie des Abendlandes war bis zu dem Grade vernichtet, dass die Merowinger und Karolinger alle Gegenstände des Luxus, womit sie sich umgeben wollten, aus dem Orient beziehen mussten. Was von Industrie im Abendland den Verfall überdauert hatte, musste sich durch die Einfuhr einer ungeheuren Menge von Gegenständen ändern, die in den byzantinischen Städten hergestellt worden, von Kleiderstoffen, Waffen, Manuskripten und Naturprodukten.

Unter der Herrschaft Karl’s des Grossen regten sich die ersten Keime der wieder geborenen Künste; man bestrebte sich die byzantinischen Vorbilder nachzuahmen. Damals war die byzantinische Kunst eine machtvolle Kunst, viel stärker und einflussreicher, als die römische Kunst unter den letzten Kaisern es gewesen war. Indessen wenn die karolingische Kunst auch das Ergebnis einer fremden Einfuhr war, so brachte sie doch eine Urtümlichkeit zum Ausdruck, die in völliger Übereinstimmung mit den Sitten jener Epoche stand.

Mit der Zeit kam Venedig in Blüte; seit dem 11. Jahrhundert beeinflusste Venedig die Industrie des Abendlandes nicht allein durch seinen Levantehandel sondern auch durch eigene Produkte. Die Überlieferungen des römischen Altertums, die morgenländischen Künste und einige barbarische Industrien flossen in Venedig wie in einem grossen Tiegel zusammen, um Grundlage für alles zu bilden, was zum Mobiliar der Abendländer gehört, für Geräte, Kleider und Waffen. Das Manuskript der Äbtissin Herrad von Landsberg, das im 12. Jahrhundert entstanden ist, lässt uns in seinen Abbildungen von Möbeln und Stoffen den ausgesprochenen Einfluss dieser zwischen Morgen- und Abendland erwachsenen Kunst erkennen. Diese blieb indessen auf die Luxusgeräte beschränkt; das Gerät für den täglichen Bedarf auf den Höfen und Burgen, die meist weit von einander entfernt und in wenig bebauten Gegenden lagen wurde von den Knechten nach eigenem Belieben hergestellt oder durch besoldete Leute von geringer Schulung.

Das Kunsthandwerk.

Das Kunsthandwerk wurde vorzugsweise durch die Kirche beschäftigt und so kommt es, dass fast alle Überreste aus jener Zeit einem kirchlichen Zwecke gedient haben; selbst bei den noch erhaltenen Hörnern aus Elfenbein (13. 1) ist anzunehmen, dass sie vor Einführung der Glocken gebraucht wurden, um den Klosterleuten die Stunden zur Verkündung der kirchlichen Tageszeiten akustisch anzuzeigen. Aus den Tagen Otto’s III. stammt ein zierliches Weihwassergefäss (13. 2), das mit Bezug auf den Psalm 23: „Fürsten, öffnet eure Tore“ mit kriegerischen und priesterlichen Figuren ausgestattet ist; umschlossen wird das Gefäss von drei Bandstreifen aus vergoldetem Silber die mit Edelsteinen besetzt.

Beschreibung Tafel 13: Deutsche (900—1200).

Aus Byzanz stammt die Form von Koffern und sargähnlichen Schreinen, die in unsern Kirchen als Reliquienbehälter dienen. Diese Truhen (16. 7) sind viereckige Kisten von verschiedener Länge; sie haben gewöhnlich einen flachen oder giebelartigen Deckel, zuweilen auch ein Fussgestell und sind von Holz oder Kupfer (22. 12) oder von Holz mit Kupferbeschlägen, bei geringerem Umfange auch von Elfenbein (22.23.24). Es gab auch komplette Sarkophage, die bestimmt waren, einen ganzen Körper aufzunehmen. Im Dom zu Aachen befindet sich ein Schrein, der die irdischen Überreste Karl’s des Grossen umschliessen soll und der letzten Hälfte des 12. Jahrhunderts angehört (13.3); er ist aus vergoldetem Silberblech mit Emaille; auf beiden Seiten sind acht Rundbogen, unter welchen die getriebenen Bildwerke deutscher Könige und Kaiser ersichtlich; der Deckel ist giebelartig und seine Flächen sind mit Szenen aus dem Leben des Kaisers in flachgearbeiteten Bildwerken geschmückt, die Kopfseiten aber mit der sitzenden Figur der Mutter Gottes einerseits, anderseits mit jener Karl’s des Grossen zwischen dem Papst Leo III. und dem Bischof Turpin.

Diesem Sarkophage formverwandt ist eine Lichterkrone (15.1), die von Friedrich Barbarossa gestiftet sich ebenfalls im Dome zu Aachen befindet und ein Sinnbild des himmlischen Jerusalem darstellt mit seinen Mauern, Türmen und Zinnen; sie besteht aus einem kreisförmigen Reif, dessen durchbrochene Mitte mit jetzt verschwundenen Ornamenten ausgefüllt war; besetzt ist der Reif mit sechszehn Türmchen, in deren Nischen sich je drei nun ebenfalls in Verlust geratene Figuren befanden. Zwischen den Türmchen ist der Reif zu Kreissegmenten ausgebaucht und auf dem oberen Rande mit Kerzenstacheln besetzt; von acht Türmchen gehen Stabketten nach vier Kristallen und von diesen Kristallen aus vier gleiche Ketten nach einem apfelförmigen Knauf, der mit einem Ringe in einer Gliederkette hängt. Die Lichterkrone ist von vergoldetem Kupfer; die heutig fehlende Verzierung war von Silber. Eine ähnliche Krone befindet sich im Dom zu Hildesheim (15. 6), und eine dritte in der Abteikirche zu Komburz in Schwaben.

Beschreibung Tafel 15: Deutsche (bis 1200).

Auch von Stand- und Handleuchtern sind uns aus dem 11. und 12. Jahrhundert noch mehrere erhalten (15.5. 7-11.16.2-4.8). In der üblichen Form bestanden derartige Leuchter aus einem Schaft mit Mittelknauf, einem Untergestell mit drei Füssen und einem Teller mit Kerzenstift, ihre Verzierungen aber in einer Verbindung von Rankenwerk mit drachenartigen Ungetümen oder aus Schmelzwerk auf sonst glatten Flächen (9. 21. 22). Völlig verschieden von diesen Leuchtern gibt es andere, die aus frei gearbeiteten Drachen oder sonstigen Tieren mit reitenden Lichtträgern bestehen (15.5.8.11. 16.3.4. 5). Die Motive hierzu sind zumeist der germanischen Mythologie entnommen; da begegnet uns der zum Drachen umgestaltete Fenriswolf, in dessen Rachen der Ase Tir seine Hand legt (15. 11. 16. 4). Die Kompositionen dieser Art sind voll Leben und Reichtum, aber von einer gewissen urtümlichen Rohheit. Die Goldschmiedekunst stand damals völlig im Dienste der Kirche; sie selbst erheischte die mannigfachen Fähigkeiten des Schmelzers, Giessers, Bildhauers, Juweliers und Steinschneiders. Der Goldschmied musste Maler sein bei den Schmelzarbeiten, Bildhauer bei Ornamenten und Architekt bei der Form seiner Erzeugnisse.

Die mittelalterliche Fertigkeit der Goldschmiede hat fast alle Künste beschäftigt; mit ihren erhabenen oder vertieften Figuren, mit ihrem blumenreichen Laubwerk, mit ihrem netzartigen Filigran, ihrem Schmelz, ihren Niello, Bandverschlingungen, Damaszierungen und Edelsteinen bekleidete sie die tragbaren oder feststehenden Altäre, Kelche (16. 5. 20. 22.15), Deckel (22.20, Schale eines Handwärmers), Kannen (16.17.18), Rauchfässer (16.1.22.14.19), Hostienbehälter (9.11.12.20.25.22.11), Tabernakel (22.16.21), Ölbehälter (16. G. 19), Lampen, Leuchter und Lichterkronen (15.1-10.16.2-4. 9), Agraffen und Chormantelspangen (14.3.5), Bücherbeschläge (22.7), Hirtenringe und Hirtenstäbe.

Ausserhalb der Kirche fasste und veredelte ihre mächtige Hand alle Gegenstände des bürgerlichen und kriegerischen Lebens: Heirats- und Verlobungsringe, Almosenbeutel, Schmuckkästchen, Schränke, Spangen, Kleinodien für jeden Gebrauch und von allen Formen, Schalen, Becher und Humpen; man findet ihre Arbeit auf den Schutz- und Trutzwaffen. den Helmen, Panzern, Schilden; Degen, Dolchen und Sporen. Die Goldschmiedekunst selbst aber war eine Schülerin der Architektur, bei welcher sämtliche Künste in die Schule gingen, und so erklären sich ihre häufigen Nachahmungen der damals üblichen Architekturmotive. Namentlich die religiöse Goldschmiedekunst verdankte ihre Eingebungen sehr oft den Dekorationen der Bauten, und die Kelche, Hostienbehälter, Monstranzen, Tabernakel (22.21), Kreuze, ja selbst die Weihrauchfässer (16. 1) erinnern in vielen Fällen an die Gebäude der damaligen Zeit.

Beschreibung Tafel 16: Deutsche (bis 1200).

Möbel und Hausrat.

Was nun die Möbel und den übrigen Hausrat während jener frühen Periode des christlichen Mittelalters betrifft, so haben sich nur wenige Stücke davon erhalten und sind wir in dieser Beziehung vorzugsweise auf die Miniaturen und schliesslich auf die Siegel angewiesen. Es ist uns aus der merowingischen Periode ein Thronsessel erhalten geblieben (23. 1), der ursprünglich nach dem Vorbild der römischen Curulsessel zusammenklappbar war, im 12. Jahrhundert aber durch Hinzufügung einer Rücklehne in einen feststehenden Sessel verwandelt wurde. Dem römischen Faltstuhl gleichen die Thronsessel auf den Siegeln der französischen Könige (vergl. 23. 6), während auf den deutschen Siegeln und Miniaturen (12. 17. 19. 23. 24. 25) durchweg die byzantinische Form quadratischer Kasten mit und ohne Rücklehne erscheint. So beschaffen waren die Sitze zum alltäglichen Gebrauche noch im 12. Jahrhundert (16, 30. 31); doch gab es auch vierbeinige Gestelle (16. 32) und Sessel mit Rück- und Armlehnen finden sich in allen Miniaturen seit der Karolingerzeit (16. 23. 23. 2. 3. 5. 13. 17); man pflegte die Sitze jeder Art mit Kissen und Teppichen zu belegen, auch Fussbänkchen beizugesellen (23. 14. 15).

Die Tische hatten eine rechteckige, halbrunde, ovale oder kreisförmige Platte (16. 21. 22) und wurden völlig mit einem Tuch bedeckt oder nur um den Rand herum verhängt. Die Platte der Schreibtische (16. 40. 23. 11. 12) war auf einem Ständer mit Fuss befestigt; ausserdem gab es Schreibpulte (23. 9. 10), die man beim Schreiben auf die Knie setzte.

Die Betten bestanden aus einem Gestell von Stabwerk oder aus viereckigen Kästen, die ab und zu mit Füssen versehen waren, oder aus Bahren mit vier Füssen (16.27-28. 23. 20); gewöhnlich war die Kopfseite des Bettes höher als die Fussseite; beide Seiten aber bestanden nicht selten aus Metallstäben mit dazwischen ausgespannten Gurten (16. 25. 26); zuweilen wurde das ganze Bett aus Stäben und Gurten hergestellt (23. 19). Wie die Miniaturen zeigen war über dem Bett fast immer eine Hängelampe angebracht (16. 25. 23. 20), ein in der Zeit des Gespensterglaubens notwendiges Gerät, und das Bett selbst mit Vorhängen umgeben. Nur flüchtig in den Handschriften angedeutet finden sich noch Leuchter (16. 35. 36) Truhen und Kästchen, zuweilen auch ein Betpult (16. 29) oder eine Wiege (23. 24); letztere war gegen Ende des 12. Jahrhunderts unsern heutigen Wiegen ähnlich (23. 23).

Von Hausgefäßen in Keramik hat sich aus jener Epoche kaum etwas erhalten; die alten Grabgefässe können weil unglasiert kaum zum Hausgebrauch gedient haben; die hölzernen Gefässe, die wir in den Grabstätten gefunden, zeigen Formen die noch heute gewöhnlich sind; dasselbe lässt sich auch von den in den Miniaturen angedeuteten Gefässen sagen (16. 16-18). Nach jenen Abbildungen zu urteilen waren die Schüsseln von Metall (16.22) und hatten fast immer ein Fussgestell; besondere Teller waren nicht üblich und der Gebrauch von Gabeln galt noch im 12. Jahrhundert für sündhafte Üppigkeit; man langte mit den Händen zu; doch gab es Gabeln, die zum Vorlegen der Speisen bestimmt waren (16.13), und ebenso dienten die Messer (16.10-12) nur zum Zerschneiden; für die flüssigen Speisen aber wendete man kleine Löffel an (vrgl. D. 23).

Beschreibung Tafel 23. Franzosen (500—1200).

Die Musikinstrumente